|

Для цитирования: Щербакова Е.М.

Динамика численности городского и сельского населения России //

Демоскоп Weekly. 2025. № 1093-1094. URL: https://demoscope.ru/weekly/

2025/01093/barom01.php

|

|

Динамика численности городского

и сельского населения России

|

|

Рубрику ведет

|

|

|

Екатерина

ЩЕРБАКОВА

|

|

Городское население продолжает расти за счет миграции,

сельские поселения преимущественно теряют население в миграционном

обмене

Городское население продолжает расти за счет миграции,

сельские поселения преимущественно теряют население в миграционном

обмене

Изменение численности городского и сельского населения

может происходить за счет трех факторов или компонентов прироста:

- естественного прироста (разницы между числом родившихся и числом

умерших за рассматриваемый период в поселениях городского или

сельского типа);

- миграционного прироста (разницы между числом прибывших в соответствующие

поселения на постоянное место жительства (длительное пребывание[10])

и числом выбывших из них);

- объема муниципально-территориальных преобразований (образования

новых городских поселений, преобразования сельских поселений в

городские или включения их в черту городских поселений, утраты

городскими поселениями своего статуса).

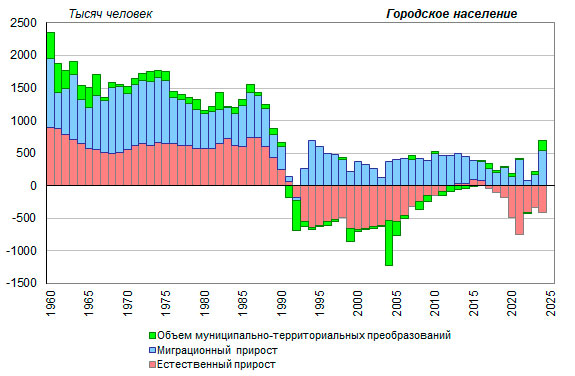

Данные текущего учета[11]

показывают, что городское население России до 1990 года росло за

счет всех трех факторов (рис. 3). В 1991 году впервые была зафиксирована

убыль городского населения в результате муниципально-территориальных

преобразований (массовой утраты небольшими городскими поселениями

своего статуса, перевода их в сельские). Такие преобразования сокращали

число жителей городских поселений вплоть до 2015 года (кроме 1998,

2007 и 2010 годов). Однако более важной тенденцией стала долговременная

естественная убыль городского населения, наблюдающаяся с 1992 года.

Она прерывалась только в 2012-2016 годах, когда наблюдался незначительный

естественный прирост. Основным фактором роста оставался только миграционный

прирост городского населения (кроме 1992 года, когда у городского

населения России сложилась небольшое отрицательное сальдо миграции

в обмене с другими территориями).

С 2016 года численность городского населения увеличивается

за счет миграционного прироста и муниципально-территориальных преобразований,

которые в 2024 году повысились, соответственно, до 536,4 и 161,0

тысячи человек. Естественная убыль составила 407,1 тысячи человек,

а наибольшей она была в период пандемии COVID-19 – 751,6 тысячи

человек.

Рисунок 3. Компоненты изменения численности

городского населения России,

1960-2024 годы, тысяч человек

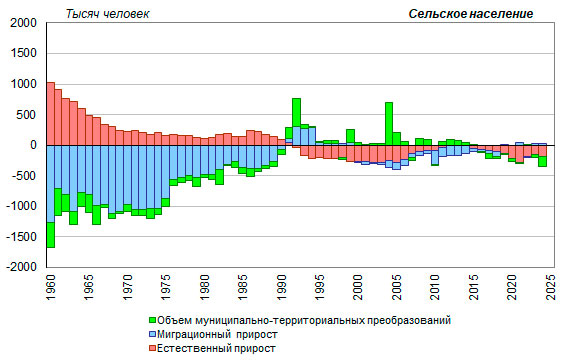

Сельское население России до 1990 года сокращалось из-за

преобладающего миграционного оттока населения и муниципально-территориальных

преобразований, в результате которых сельские жители, фактически

никуда не переезжая, становились горожанами. Превышение числа родившихся

над числом умерших несколько тормозило сокращение числа сельских

жителей (рис. 4).

Начиная с 1992 года, сформировалась устойчивая тенденция

естественной убыли сельского населения. Ее величина в 2013-2014

годах снижалась почти до нулевого уровня, но затем она вновь резко

увеличилась. Естественную убыль сельского населения с 2000 года

усиливает и возобновившаяся миграционная убыль. Преобладающий отток

населения из села поначалу был незначительным, но заметно увеличился

в 2010-2014 годах (до -229 тысяч человек в 2010 году). С 2015 года

его величина вновь снизилась, а в 2019, 2021, 2023 и 2024 годах

складывался небольшой миграционный прирост сельского населения России

(почти до 35 тыс. человек в 2021 году). Муниципально-территориальные

преобразования, в советский период сокращавшие сельское население

России, в 1991-2015 годах, напротив, увеличивали его (за исключением

1998, 2007 и 2010 годов), особенно значительно в 1992 и 2004 годах

(на 461 и 694 тысячи человек соответственно). В 2016-2024 годах

(кроме 2022 года) они сокращали численность сельских жителей, но

в целом незначительно. Только в 2024 году потери сельского населения

из-за муниципально-территориальных преобразования составили почти

161 тысячу человек.

Рисунок 4. Компоненты изменения численности

сельского населения России,

1960-2024 годы, тысяч человек

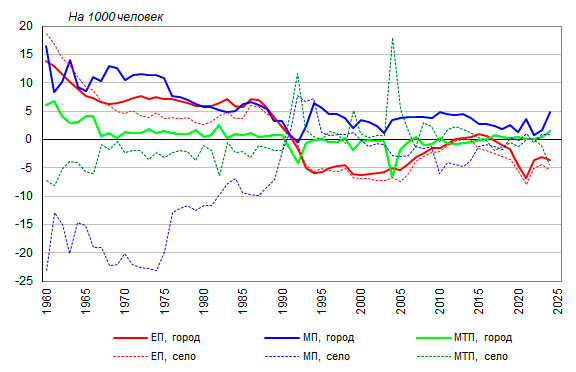

В относительном выражении тенденции изменения коэффициента

естественного прироста городского и сельского населения России довольно

близки. В первой половине 1960-х годов интенсивность естественного

прироста сельского населения была выше, чем городского, но с 1967

года она стала заметно ниже (рис. 5). В конце 1980-х годов значения

показателей естественного прироста городского и сельского населения

сблизились и мало отличались на протяжении 1990-х годов, став отрицательными

с 1992 года. С конца 1990-х годов сельское население России отличается

более высокой интенсивностью естественной убыли населения. В первой

четверти XXI века она стала устойчивой, нередко усиливаясь до 7-8

в расчете на 1000 человек постоянного населения (в 2000-2005 и 2021

годы). В то же время у городского населения в течение нескольких

лет (2012-2016) наблюдался небольшой естественный прирост.

Интенсивность миграционного прироста городского населения

заметно снизилась к началу 1990-х годов – с 13‰ в конце 1960-х годов

до 0,7‰ в 1991 году, в 1992 году отмечалась незначительная миграционная

убыль (-0,4‰), но в дальнейшем численность городских жителей только

увеличивалась за счет миграционного обмена с другими территориями.

Значение коэффициента миграционного прироста редко достигало 5‰,

но оно всегда оставалось положительным. С 2000 года миграционная

убыль сельского населения возобновилась, но относительно небольшой

интенсивности (до -6‰ в 2010 году). В 2019, 2021, 2023-2024 годах

по данным текущего учета зафиксирован незначительный миграционный

прирост сельского населения (до 0,9‰).

Муниципально-территориальные преобразования более существенное

влияние оказывали на изменение численности сельского населения,

особенно по мере нарастания его различий с городским населением

по размеру. Так, в период масштабных преобразований 1992 года прирост

сельского населения за счет этого фактора составил почти 12‰, а

убыль городского населения -4‰, а в 2004 году – соответственно,

18‰ и -7‰. А в 2024 году, напротив, убыль сельского населения в

результате муниципально-территориальных преобразований составила

-4,4‰, а прирост городского населения 1,5‰.

Рисунок 5. Компоненты изменения численности

городского и сельского населения России

в расчете 1000 человек постоянного населения*, 1960-2024 годы

* ЕП – коэффициент естественного прироста; МП – коэффициент

миграционного прироста; МТП – объем муниципально-территориальных

преобразований в расчете на 1000 человек постоянного населения

[10] Сроком 9 месяцев и

более, согласно изменениям, введенным учет долговременной миграции

в 2011 году.

[11] Демографические ежегодники

России 2010, 2012-2015, 2021, 2023 годов; Статистические бюллетени

«Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010-2023

годах»; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025

г. и в среднем за 2024 г. и компоненты ее изменения - https://rosstat.gov.ru/folder/12781

|