|

Для цитирования: : Кашницкий И.С.,

Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Миграция молодежи в России //Демоскоп

Weekly. 2016. № 703-704. URL: http://demoscope.ru/weekly/

2016/0703/tema01.php

|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Миграция молодежи

в России |

|

|

|

Над темой номера работали

|

|

|

|

|

Илья

КАШНИЦКИЙ

|

Никита

МКРТЧЯН

|

Олег

ЛЕШУКОВ

|

|

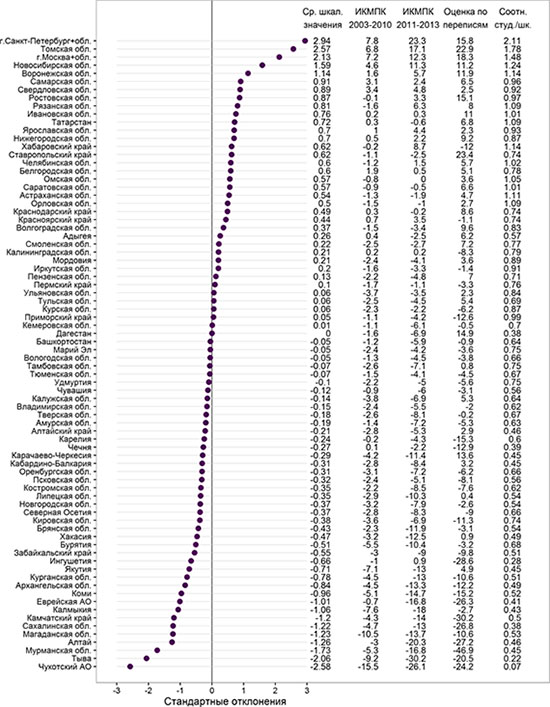

Результаты учебной миграции: итоговый рейтинг регионов

Проведенный анализ показал, что использование разных

источников данныхв большинстве случаев дает схожую общую картину

молодежной миграции в России. Полученные группировки регионов России

на основе отдельных показателей, их ранговые места по привлекательности/непривлекательности

для молодежи практически совпадают, о чем свидетельствуют и довольно

высокие значения коэффициента корреляции между показателями (табл.

2).

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пирсона между

рассчитанными показателями

|

Показатель

|

№

|

(1)

|

(2)

|

(3)

|

(4)

|

|

Изменение численности когорты 1989–1993 годов рождения за

межпереписной период 2003–2010 годы, %

|

(1)

|

1

|

0,53

|

0,62

|

0,63

|

|

Текущий учет миграции, ИКМПК 1981–1993 годов рождения, 2003-2010

годы

|

(2)

|

0,53

|

1

|

0,88

|

0,72

|

|

Текущий учет миграции, ИКМПК 1989–1996 годов рождения, 2011–2013

годы

|

(3)

|

0,62

|

0,88

|

1

|

0,8

|

|

Отношение числа поступивших на очную форму обучения по программам

бакалавриата и специалитетак числувыпускников школ региона,

получивших аттестат о среднем общем образовании в регионе,

2012/2014 учебный год

|

(4)

|

0,63

|

0,72

|

0,8

|

1

|

Сходные результаты, полученные при анализе молодежной

миграции по данным из разных источников, свидетельствуют о том,

что на основе рассчитанных нами четырех показателей можно создать

синтетический сводный показатель, который с наибольшей достоверностью

позволит ранжировать регионы России по их миграционной привлекательности

для молодежи.

Поскольку эти четыре показателя сильно различаются по

методике расчета и итоговым единицам измерения, для получения сводного

показателя мы шкалировали их с помощью процедуры z-стандартизации.

Она состоит в том, что из каждого значения стандартизуемого показателя

вычитается среднее значение всей выборки, а затем полученная разность

делится на стандартное отклонение выборки. Вместо исходных единиц

измерения показателя мы получаем универсальную шкалу, где единицей

измерения служит стандартное отклонение, и стандартизованные показатели

можно сравнивать между собой. Мы стандартизировали все четыре показателя

интенсивности студенческой миграции, а затем усреднили данные для

каждого региона. Таким образом, итоговый показатель для отдельно

взятого региона фиксирует, на сколько стандартных отклонений значение

региона отличается от среднего значения по России, в среднем, по

четырем показателям. Результаты представлены на рис. 9 и 10. Нулевые

значения соответствуют среднему значению по регионам России, а не

границе между притоком и оттоком молодежи.

Рисунок 9. Ранжированный ряд регионов России

в зависимости от результатов учебной миграции в 2003–2014 годах

(большее значение соответствует притоку молодежи или учебных мигрантов,

меньшее – оттоку)

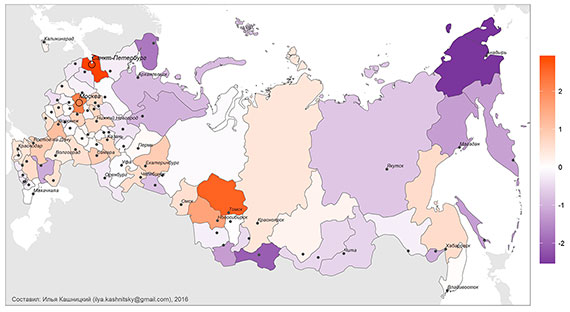

Рисунок 10. Итоговый рейтинг регионов в зависимости

от результатов учебной миграции в 2003–2014 годах

Источник: рисунок 9.

Безусловные лидеры этого рейтинга – Москва и Санкт-Петербург

(с областями), Новосибирская, Томская и Воронежская области. Лидерство

этих регионов обусловлено историей советской системы высшего образования

(для столиц — еще и их административным статусом): там был создан

мощный образовательный потенциал для удовлетворения запросов плановой

экономики[30]. За ними следуют

регионы, также близкие к лидерству. Многие из них возглавляют города

с более чем миллионным населением: Екатеринбург, Ростов-на-Дону,

Самара, Нижний Новгород, Казань, Омск. Но среди этой группы «почти

лидеров» есть и «рядовые» области – Ярославская, Рязанская, Ивановская,

не выделяющиеся среди соседей ни административными преимуществами,

ни значительной численностью населения региональной столицы.

Сравнительно высокие позиции в рейтинге занимают многие

регионы центра и юга европейской части страны, это – определенный

бонус их географического положения. Однако в группу привлекающих

учебных мигрантов регионов входят также Красноярский и Хабаровский

края, в полной мере испытывающие на себе негативное воздействие

«западного дрейфа»: им привлечь дополнительных учебных мигрантов

гораздо сложнее. Как показывают данные статистики, пошедший было

на убыль отток населения с Востока на Запад страны в последние годы,

после изменения методики учета миграции, вновь показал рост[31].Но

в целом, восточным регионам страны пока не приходится рассчитывать

на рост учебной миграции, их вузам будет очень непросто привлечь

дополнительных абитуриентов. В верхней части рейтинга этих регионов

будет немного.

В нижней части рейтинга расположились не только восточные

регионы, здесь практически все республики Северного Кавказа, в которых

невысокийуровень развития систем высшего образования усугубляется

традиционным оттоком населения, связанным с нехваткой рабочих мест,

относительной экономической отсталостью и внутриполитической нестабильностью.

Отток молодежи идет и из немалого числа регионов европейской части

страны: Брянской, Оренбургской, Липецкой, Костромской, Псковской,

Новгородской, Владимирской, Калужской, Тверской областей, республик

Карелия и Удмуртия. Эти регионы явно проигрывают соседям. Но, как

показывает пример Воронежской, Ярославской, Рязанской, Орловской

и некоторых других областей, неуспех в этой конкуренции не предопределен.

Как уже отмечалось выше, существенно влияет на притягательность

региона для учебных мигрантов численность населения регионального

центра: у регионов, возглавляемых городами с населением более миллиона,

больше шансов занять в рейтинге высокое положение. При этом Пермский

край и Волгоградская область находятся в середине рейтинга, а Башкортостан

– в нижней его части. Эти регионы явно проигрывают более успешным

соседям и не выдерживают конкуренции за молодежь с Москвой и Санкт-Петербургом,

им не помогает ни географическое положение, ни крупные столицы.

[30] Кузьминов Я.И., Семенов

Д.С., Фрумин И.Д. Структура вузовской сети: от советского к российскому

«мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8–63.

[31] Население России 2013.

Двадцать первый ежегодный демографический доклад. / Отв. ред. С.В.

Захаров. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2015.

|