|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Значение социального капитала для здоровья в странах

Европы[1]

Русинова Н.Л.[2],

Сафронов В.В.[3]

(Опубликовано в «Журнале социологии и социальной антропологии»,

2014, №3, с. 112-133)

Здоровье и социальный капитал: противоречивые результаты

исследований

Одно из быстро развивающихся направлений в современной

социологии здоровья связано с понятием социального капитала (Islam

et al. 2006; Kawachi, Berkman 2000; Macinko, Starfield 2001; Social

Capital Debate 2004; Social capital and health 2008; Szreter, Woolcock

2004). Исследования свидетельствуют, что наличие социального капитала

является благоприятным условием для поддержания здоровья людей (см.,

например, Hawe, Schiell 2000; Kawachi et al. 1997; Kawachi, Kennedy,

1999; Lomas 1998; Veenstra 2000).

Теоретические основания этих исследований составляют

два основных подхода к пониманию социального капитала. В первом

под этим капиталом, в традициях П. Бурдье и Дж. Коулмена, подразумеваются

ресурсы индивида, доступ к которым формируется благодаря его вхождению

в социальные сети (Bourdieu 1986; Coleman 1988). В другом подходе,

опирающемся на концептуализацию Р. Патнэма, социальный капитал —

приверженность гражданской активности, нормы взаимности и доверие

между людьми — рассматривается как свойство сообщества, облегчающее

достижение общих целей (Putnam 2000; Putnam, Leonardi, Nanetti 1993).

Согласно «сетевой» теории, социальный капитал служит

для индивидов источником поддержки, обеспечивая им в случае необходимости

психологическую и материальную помощь со стороны социального окружения

и выступая буфером, смягчающим негативные последствия стрессов (Cohen

2004; Szreter, Woolcock 2004). Влияние коллективного социального

капитала на здоровье может быть связано с усилением государственной

социальной политики — вследствие развития институтов гражданского

общества, массовой активности граждан в добровольных ассоциациях

и ее влияния на демократическую подотчетность властей. Кроме того,

укрепление в обществе доверия между людьми и формирование культуры

доверительных отношений способствуют психологическому комфорту в

социальных взаимодействиях и устранению стрессов, сопутствующих

социальным конфликтам и изоляции (Kawachi, Berkman 2000; Kawachi,

Kennedy, Glass 1999; Jen et al. 2010).

Еще одно важное концептуальное разграничение в исследованиях

социального капитала предполагает отделение его «структурных» (поведенческих)

характеристик — вовлеченности людей в сети социальных взаимодействий,

от характеристик «когнитивных» (аттитюдных), свидетельствующих об

их приверженности нормам доверия и взаимности (Harpham, Grant, Thomas

2002; Lochner et al. 2003; Putnam, Leonardi, Nanetti 1993). Признается

также и важность вычленения двух типов поведенческого капитала (вслед

за М. Грановеттером, указавшим на значение «сильных» и «слабых»

социальных связей, Granovetter 1973): один — взаимодействие членов

однородной социальной группы или близких людей (“bonding” social

capital), а другой — социальные связи, объединяющие представителей

разных общественных групп (“bridging” social capital) (Kawachi 2006;

Lochner, Kawachi, Kennedy 1999; Harpham 2008; Putnam 2000; Szreter,

Woolcock 2004).

До недавнего времени исследования влияния социального

капитала на здоровье осуществлялись либо на «экологическом» уровне,

подразумевающем сопоставление его коллективных запасов и состояния

здоровья сообщества или общества в целом, либо на индивидуальном

уровне анализа — различий в здоровье людей, обусловленных особенностями

взаимодействия индивида со своим социальным окружением и его отношением

к другим людям. В последние годы все чаще такое влияние изучается

с учетом обоих уровней — воздействия индивидуальных запасов социального

капитала и его контекстуальных, общественных ресурсов на здоровье,

а также интеракции между индивидуальными и контекстуальными факторами

(Kawachi, Subramanian, Kim 2008).

Так, например, экологические исследования, проводившиеся

в США, свидетельствуют о том, что социальный капитал, зафиксированный

на уровне штатов, оказывает самостоятельное влияние на показатели

смертности и субъективного здоровья (Kawachi, Kennedy, Glass 1999;

Kawachi et al. 1997; Putnam 2000). Такой же вывод был сделан и по

результатам исследования российских регионов (Kennedy, Kawachi,

Brainerd 1998). Сравнительный анализ смертности, продолжительности

жизни и воспринимаемого здоровья граждан ряда европейских стран,

однако, этого заключения не подтверждает: общественный капитал,

измеряемый агрегированными индексами доверия и организационного

участия, существенного воздействия на национальное здоровье не оказывал

(Kennelly, O’Shea, Garvey 2003; Lindstrom C., Lindstrom M. 2006;

Lynch et al. 2001). Многочисленные исследования, выполненные на

индивидуальном уровне, согласуются с результатами предшествующих

работ, посвященных роли социальных сетей и социальной поддержки

для здоровья (см. Berkman, Glass 2000; Cohen 2004), демонстрируя,

что у людей, сильнее вовлеченных в социальные взаимодействия и склонных

доверять другим, здоровье, как правило, лучше, чем у тех, кто не

обладает этими ресурсами, даже при контроле их социальнодемографических

различий (см., например, Barefoot, et al. 1998; Carlson 1998; 2004;

Нyрра, Маki 2001; Islam et al. 2006; Rose 2000; Social capital and

health 2008). В методологической критике этих исследований отмечается,

что, с одной стороны, эффекты, выявляемые при экологическом подходе,

могут в действительности быть обусловлены индивидуальными различиями

или композицией населения, а с другой — при учете только индивидуальных

запасов капитала могут остаться незамеченными контекстуальные особенности

их влияния на здоровье (Lochner, Kawachi, Kennedy 1999; Poortinga

2006b; Subramanian, Kawachi 2004; Veenstra 2005).

Развитие статистических методов многоуровневого моделирования

позволяет сегодня проверять предположения о влиянии на здоровье

не только индивидуального социального капитала и его общественных

ресурсов, но и учитывать взаимодействие тех и других факторов (Diez-Roux

1998; 2000; Duncan, Jones, Moon 1998). Учет этого взаимодействия

дает возможность выявлять социетальные контексты, в которых для

здоровья особенно важна социальная поддержка, где оно в большей

степени зависит от развития гражданской активности, а также общественные

условия, благоприятные для проявления зависимости самочувствия людей

от их доверительного отношения к другим (см., напр., Kawachi et

al. 2004; Subramanian, Kim, Kawachi 2002).

Однако сравнительно немногочисленные исследования, выполненные

с применением многоуровневой методологии, также не привели пока

к однозначным выводам. В одних работах связи социального капитала

со здоровьем были обнаружены на обоих уровнях анализа — социетальном

и индивидуальном (Jen et al. 2010; Poortinga 2006a; Snelgrove, Pikhart,

Stafford 2009), в то время как другие исследования, не выявив контекстуальных

эффектов, подтверждают, что только индивидуальные социальные ресурсы

важны для поддержания здоровья (Poortinga 2006b; Subramanian, Kim,

Kawachi 2002).

Результаты изучения интеракций между контекстуальными

и индивидуальными переменными социального капитала (Carpiano 2007;

Han, Kim, Lee 2012; Jen et al. 2010; Kim, Kawachi 2006; Mansyur

et al. 2008; Meng, Chen 2014; Poortinga 2006b; Subramanian, Kim,

Kawachi 2002) также остаются противоречивыми. Так, было обнаружено

(Kim, Kawachi 2006; Subramanian, Kim, Kawachi 2002), что люди, склонные

доверять другим, чувствуют себя лучше в высоко доверяющем сообществе,

в то время как здоровье тех его членов, кто с подозрением относится

к окружающим, в такой культурной среде имеет тенденцию к ухудшению.

В другом исследовании интеракция между переменными доверия первого

и второго уровней для европейских стран проявлялась по-иному: доверие

между людьми оказывало наиболее отчетливое влияние на самочувствие

в обществах с более развитой культурой доверительных отношений,

причем индивиды, придерживающиеся норм этой культуры, — доверяющие

другим, отличались заметно лучшим здоровьем по сравнению с теми,

кто ее норм не разделял (Poortinga 2006b). Это было подтверждено

и другими авторами (Jen et al. 2010; Meng, Chen 2014). Но есть и

работы, в которых подобных интеракций не обнаруживается (Mansyur

et al. 2008).

Еще более запутанной остается ситуация с взаимодействием

переменных «структурного» социального капитала двух уровней. Согласно

одним данным, высокая плотность социальных сетей в сообществе или

обществе в целом способствует улучшению здоровья людей, в меньшей

степени вовлеченных в социальные взаимоотношения с окружающими (Carpiano

2007; Han, Kim, Lee 2012; Kim, Kawachi 2006; Mansyur et al. 2008).

По другим сведениям, здоровье в таких контекстах, напротив, лучше

у тех, кто способен воспользоваться этим коллективным капиталом,

будучи сам активным участником сетевых взаимодействий (Poortinga

2006b). Встречаются также исследования, в которых эффекта межуровневых

интеракций между контекстуальными и индивидуальными переменными

«структурного» социального капитала на здоровье обнаружено не было

(Meng, Chen 2014).

Противоречивость результатов многоуровневых исследований,

как отмечается аналитиками, может объясняться многими факторами

— отсутствием единообразия используемых индикаторов социального

капитала, различием в уровнях анализа, на которых осуществляется

поиск контекстуальных влияний социального капитала (Kawachi et al.

2004; Murayama, Fujiwara, Kawachi 2012), своеобразием композиционного

состава сопоставляемых стран (Mansyur et al. 2008), а также неучтенными

характеристиками общественной среды, способными оказывать самостоятельное

воздействие как на коллективные запасы социального капитала в обществе,

так и на здоровье населения (Engstrom et al. 2008). Высказываются

предположения, согласно которым связи различных индикаторов социального

капитала и здоровья населения могут отражать эффекты таких параметров

социетального контекста, как уровень абсолютной экономической депривации

и бедность (Franzini et al. 2005; Jen et al. 2010), выраженность

доходных неравенств (Kawachi et al. 1997; Wilkinson 1996), типы

политической системы (Navarro, Shi 2001) и «государства благосостояния»

(Rostila 2007), эффективность функционирования демократических институтов

(Bobak et al. 2007), различия в культуре (Eckersley 2006; Forbes,

Wainwright 2001) и, наконец, исторические события и условия жизни

в прошлом (Popay 2000).

Таким образом, для устранения противоречий, описывающих

влияние контекстуального социального капитала на здоровье и его

взаимодействия с индивидуальными запасами этого капитала, необходимы

дальнейшие эмпирические исследования. Они необходимы и для вычленения

существенных контекстуальных факторов, способных повлиять на характер

зависимости между индивидуальным социальным капиталом и здоровьем,

включая экономическое развитие стран, их социальную политику, качество

работы государственных структур и особенности культуры. В представленном

исследовании предпринимается попытка внести вклад в прояснение некоторых

из этих вопросов.

Задачи и методы исследования

Настоящее исследование исходит из методологического

представления о влиянии на здоровье людей не только их индивидуальных

характеристик, но и общественного контекста. На индивидуальном уровне,

согласно теории социальных неравенств, различия в здоровье людей

отражают их положение в демографической и социальной структурах

общества. Теория социального капитала позволяет предположить, что

такие различия связаны и с вовлеченностью индивида в сети социальных

взаимодействий с близкими и знакомыми, с его участием в работе добровольных

ассоциаций граждан и доверием другим людям. Эти социальные ресурсы

позволяют человеку рассчитывать на получение материальной и психологической

поддержки в трудных жизненных обстоятельствах — ослабляют негативное

воздействие на здоровье лишений и стрессов. Наряду с переменными

индивидуального уровня, на здоровье людей может оказывать влияние

общественный контекст — оно лучше в странах с развитой экономикой

и сильным социальным государством, с эффективным государственными

и политическими институтами, действующими в интересах граждан. Общественные

ресурсы социального капитала — распространенность в стране социальных

сетей и ассоциаций и культура доверительных отношений между людьми

— также, возможно, являются условием, благоприятно сказывающимся

на здоровье. Есть основания предполагать, что контекстуальные факторы

важны не столько сами по себе, сколько во взаимодействии с переменными

социальной демографии и социального капитала индивидуального уровня.

Так, социальная поддержка со стороны ближайшего окружения может

оказаться важнее для здоровья людей в менее развитых странах, чем

в богатом обществе с сильной социальной политикой, где защиту обеспечивает

государство. Социальная интеграция общества, поддерживаемая широким

распространением сетей социальных взаимодействий, добровольных ассоциаций

и культуры взаимного доверия, способна позитивно сказываться на

здоровье тех, кто пользуется этими общественными ресурсами — сам

вовлечен в сети и склонен доверять другим, но она может усугублять

проблемы со здоровьем у людей, плохо интегрированных в социальную

ткань общества и не разделяющих доминирующих культурных норм.

Ориентируясь на изложенные концептуальные положения,

авторы данной работы предпринимают попытку сравнительного анализа

состояния здоровья граждан европейских стран, направленного на решение

трех общих задач.

Первая задача — проверить, способствуют ли ресурсы индивидуального

«структурного» социального капитала (вхождение в сети социальных

взаимодействий и участие в работе добровольных объединений граждан)

поддержанию здоровья и связано ли такое влияние с общественным контекстом.

Предполагается выяснить, действительно ли в менее развитых странах

(по уровню развития экономики, социального государства и эффективности

управления) важным условием для сохранения здоровья является наличие

у человека близкого социального окружения — родственников, друзей,

товарищей по работе — и поддержание с ними постоянных контактов.

В более развитых странах социальную поддержку оказывает государство,

и такие взаимодействия становятся, возможно, менее значимыми, однако

большую роль в них могут играть добровольные ассоциации — гражданское

общество, обеспечивающее активистам возможности для отстаивания

своих интересов посредством демократического политического участия.

Кроме того, нужно установить, и в этом заключается вторая задача,

способствуют ли укреплению здоровья людей общественные ресурсы капитала

социальных взаимодействий (распространенность в стране социальных

сетей и ассоциаций) и является ли их воздействие дифференцированным

— большим, как было обнаружено в некоторых работах, для людей, интегрированных

в социальные взаимодействия, в отличие от тех, кто оказался в изоляции.

Третья задача связана с анализом «аттитюдной» составляющей социального

капитала — доверия между людьми. Предстоит прояснить, лучше ли самочувствие

у тех людей, которые с доверием относятся к другим, и меняется ли

степень выраженности такой зависимости в странах с неодинаковыми

уровнями общественного развития и укоренения культуры доверительных

межчеловеческих отношений. В обществах, дальше других продвинувшихся

в направлении постмодернизации, формируется культура социальной

толерантности и взаимного доверия между людьми, позволяющая каждому

надеяться на помощь с их стороны, если возникнет такая необходимость,

и испытывать чувство психологического комфорта в дружелюбном социальном

мире. Именно в этих обществах социальный капитал доверия, возможно,

играет наиболее важную роль. Атмосфера социального комфорта может

оказаться особенно благоприятной для здоровья тех, кто разделяет

ценности и нормы этой культуры — относится с доверием к другим людям.

Но те, кто их не разделяет, полагая, что большинству доверять нельзя,

могут, напротив, испытывать стрессы отчуждения и психологической

изоляции, оказывающие на здоровье негативное воздействие.

При решении указанных задач использовались данные репрезентативных

массовых опросов, проведенных в 28 странах Европы (и ее ближайших

соседей) в конце 2008 — начале 2009 гг. в рамках «Европейского социального

исследования» (European Social Survey... 2008; далее — ESS; население

в возрасте 15 лет и старше, средний объем национальной выборки —

около 2000 респондентов), а также статистические сведения об этих

странах Всемирного банка и Всемирной организация здравоохранения.

Изучавшиеся страны: Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,

Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Кипр, Латвия, Нидерланды,

Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения,

Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария,

Швеция и Эстония.

Состояние здоровья — зависимая переменная — измерялось

в ESS c помощью стандартного анкетного вопроса: «Как Вы оцениваете

состояние своего здоровья в целом? По Вашему мнению, оно ... 1.

Очень хорошее, 2. Хорошее, 3. Среднее, 4. Плохое, 5. Очень плохое»

(эту шкалу можно с известной долей условности, допускаемой задачами

нашего исследования, считать метрической).

«Структурный» социальный капитал на индивидуальном уровне

фиксировали три показателя. Дихотомия живет ли человек один или

не один и индекс частоты встреч на досуге с родственниками, друзьями

и коллегами (количество раз в месяц) говорят о его включенности

в «сильные» социальные связи, а показатель работы (на протяжении

последних 12 месяцев) в политической партии или иной добровольной

ассоциации (направленной на улучшение дел в стране или избежание

принятия неправильных решений) — о вхождении в сети «слабых» связей,

гражданское общество. Об «аттитюдном» капитале индивида позволяет

судить индекс доверия людям (среднее арифметическое трех тесно связанных

оценок, показывающих мнение опрошенных — шкалы 0—10 — о том, можно

ли доверять большинству людей, склонны ли они к обману и готовы

ли прийти на помощь; обсуждение этой операционализации см. Reeskens,

Hooghe 2008). Четыре переменные социальной демографии, которые будут

использоваться в нашем анализе, — пол, возраст (лет), образование

(лет обучения в формальных образовательных учреждениях) и оценка

респондентом своего уровня жизни (1 — жить на такой доход очень

трудно, 2 — довольно трудно, 3 — дохода нам в принципе хватает,

4 — живем, не испытывая материальных затруднений).

Контекстуальные факторы социального капитала, говорящие

о различиях между странами, были получены благодаря агрегированию

индексов индивидуального уровня. Это — доля в стране одиноких людей,

средняя частота встреч в свободное время с близкими людьми и товарищами

по работе, доля лиц, работавших в течение года в той или иной добровольной

общественной организации, а также среднее значение для страны индекса

доверия людям.

Неодинаковое общественное развитие ESS стран измерялось

с помощью индекса, полученного при факторном (компонентном) анализе

трех переменных, отражающих состояние экономики, социального государства

и эффективности управления и демократического контроля (подробнее

см. Русинова, Сафронов 2013). Уровень экономического развития измерялся

по показателю ВНД (валового национального дохода) на душу населения

(GNI per capita, PPP, current international $, 2008) (World Bank

2008a). Выраженность социальной ориентации в государственной политике

— по индексу душевых расходов государства на поддержание здоровья

(Per capita government expenditure on health, PPP, international

$, 2008) (World Health Organization 2011: 127—138, Table 7). Способность

общества и государства контролировать коррупцию отображалась по

композитному показателю, входящему в состав Worldwide Governance

Indicators (WGI, Control of Corruption, 2008) (World Bank 2008b).

Математический анализ эмпирических данных осуществлялся

с помощью методов многоуровневого моделирования, поскольку сведения

о здоровье респондентов и их социальных характеристиках, полученные

в ESS, относятся к первому уровню, представленному индивидами, а

контекстуальные переменные, отражающие различия между странами,

— ко второму уровню, надстроенному над первым. Использовался специализированный

статистический пакет HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling

by Stephen Raudenbush, Anthony Bryk, and Richard Congdon, см. http://www.ssicentral.com/hlm/)

(Raudenbush, Bryk 2002; ниже при описании результатов применяется

система обозначений, принятых в этой книге). Основная разновидность

наших моделей описывается линейными уравнениями со «случайными»

коэффициентами для переменных первого уровня и интеракциями этих

переменных с факторами второго уровня, характеризующими страны.

Состояние здоровья в европейских странах

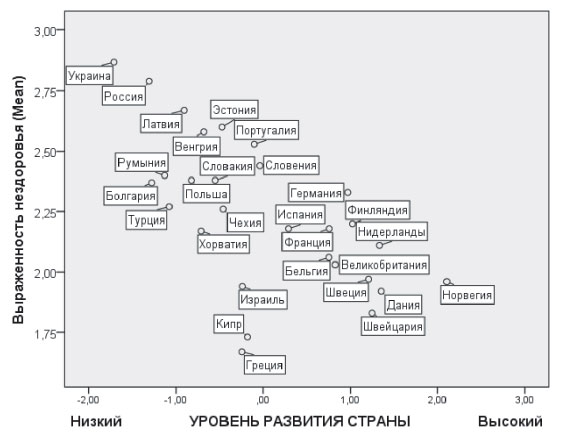

Национальное здоровье в странах ESS с низким (по европейским

масштабам) уровнем общественного развития очень сильно отличается

от его состояния в государствах с высокими показателями индекса

развития. Эта зависимость отчетливо видна на рис. 1, на котором

представлены средние значения шкалы оценок участниками опросов своего

здоровья (от 1 — очень хорошего до 5 — очень плохого, говорят о

выраженности нездоровья) для стран, упорядоченных по степени развитости.

Так, наиболее развитые страны по нашему индексу — Норвегия,

Дания, Нидерланды, Швейцария — отличаются и лучшим здоровьем населения.

Следом за ними и по развитию и выраженности нездоровья идут Швеция,

Финляндия, Германия и Великобритания (несколько нарушают эту закономерность

Греция и Кипр — при средней в лучшем случае развитости у них лучшие

показатели самочувствия).

На Украине и в России, отличающихся худшими показателями

состояния общественных дел, с наибольшей отчетливостью проявляется

неблагополучие в сфере здоровья народа. Неважно обстоят дела в этой

сфере и во многих других странах из бывшего лагеря социализма —

Латвии, Эстонии, Венгрии, а также Словении, Румынии, Словакии, Польше

и Болгарии, которые тоже заметно уступают по уровню развития продвинутым

странам Европы.

Значение социальных взаимодействий для здоровья и

общественное развитие

Исследование значения социального капитала для здоровья

начнем с проверки предположений о благотворном воздействии на самочувствие

людей (а) сетей социальной поддержки — со стороны близких или коллег

и (б) их активного участия в общественной жизни и влияния на политические

решения посредством работы в гражданских добровольных ассоциациях.

Рисунок 1. Состояние здоровья в странах Европы

и уровень из общественного развития

Поскольку наши показатели «структурного» социального

капитала на индивидуальном уровне — одинокие / неодинокие, частота

встреч на досуге с близким окружением и работа в добровольной организации

— очень слабо связаны между собой, все они были одновременно включены

в уравнение модели 1, представленной в табл. 1.

Таблица 1. Факторы здоровья

в странах Европы: социальные взаимодействия, социальная демография

и общественное развитие (Двухуровневые линейные модели)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ

|

Модель 1

|

Модель 2

|

Модель 3

|

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

|

УРОВЕНЬ 1:

|

|

Intercept

|

2.280

|

.000

|

2.279

|

.000

|

2.300

|

.000

|

|

Одинокие / Неодинокие

|

-0.387

|

.000

|

-0.388

|

.000

|

-0.059

|

.000

|

|

Частота встреч на досуге

|

-0.014

|

.000

|

-0.014

|

.000

|

-0.004

|

.000

|

|

Работа в ассоциации

|

-0.079

|

.000

|

-0.077

|

.000

|

-0.004

|

.749

|

|

Пол (Ж=0, М = 1)

|

|

|

|

|

-0.069

|

.000

|

|

Возраст (лет)

|

|

|

|

|

0.020

|

.000

|

|

Образование (лет)

|

|

|

|

|

-0.024

|

.000

|

|

Оценка уровня жизни

|

|

|

|

|

-0.189

|

.000

|

|

УРОВЕНЬ 2:

|

|

Индекс развития страны

|

|

|

-0.193

|

.000

|

-0.109

|

.018

|

|

ИНТЕРАКЦИИ:

|

|

|

|

|

|

|

|

Индекс х Неодинокие

|

|

|

0.104

|

.000

|

-0.007

|

.541

|

|

Индекс х Частота встреч

|

|

|

0.004

|

.001

|

0.001

|

.175

|

|

Индекс х Ассоциации

|

|

|

0.006

|

.676

|

-0.025

|

.072

|

|

Индекс х Пол

|

|

|

|

|

0.046

|

.001

|

|

Индекс х Возраст

|

|

|

|

|

-0.005

|

.000

|

|

Индекс х Образование

|

|

|

|

|

0.002

|

.268

|

|

Индекс х Уровень жизни

|

|

|

|

|

-0.021

|

.014

|

В моделях 1 и 2 N1 (уровень 1, индивиды) = 54138, в модели

3 N1 = 52681; N2 (уровень 2, страны) = 28.

В этой модели коэффициенты связей указанных переменных

со здоровьем были сделаны «случайными» — проверялось, отличаются

ли они в рассматриваемых странах. Отрицательные значения гамма-коэффициентов

для каждой из трех переменных, оказавшиеся статистически значимыми

на высоком уровне, показывают, что у неодиноких людей самочувствие,

как правило, лучше, чем у тех, кто живет в одиночестве, лучше оно

и у тех, кто чаще встречается в свободное время со своими близкими

и знакомыми и кто был вовлечен в работу гражданских ассоциаций.

Дисперсии, характеризующие вариативность этих коэффициентов, также

были статистически значимыми (значения не приводятся), что подтверждает

представление о неодинаковой роли, которую играет социальный капитал

в поддержании здоровья в разных частях Европы.

Эта роль может зависеть, как отмечалось ранее, от уровня

общественного развития страны: социальная поддержка важнее там,

где у человека дефицит ресурсов, необходимых для сохранения здоровья,

и где государство не способно этот дефицит компенсировать за счет

направленной социальной политики. Проверка такого предположения

осуществлялась с помощью модели 2 (табл. 1). В дополнение к модели

1 здесь в уравнение включался фактор второго уровня — индекс общественного

развития и три интеракции этого фактора с каждой из переменных социального

капитала первого уровня. С ростом уровня развития страны, как свидетельствует

значимая гамма для этого индекса, показатель выраженности нездоровья

для ее населения существенно понижается. Кроме того, при этом снижается

и влияние на здоровье переменных социальных взаимодействий с близкими

людьми: об этом говорят значимые гаммы для интеракций индекса развития

страны с дихотомией одинокие / неодинокие и с показателем частоты

встреч с родственниками, друзьями и коллегами (а воздействие работы

в ассоциации остается сходным вне зависимости от степени развитости

страны).

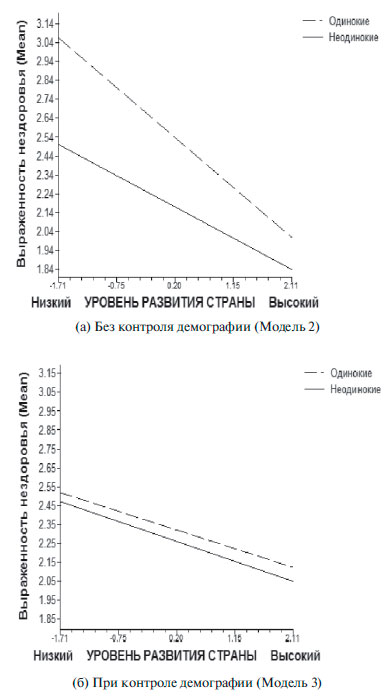

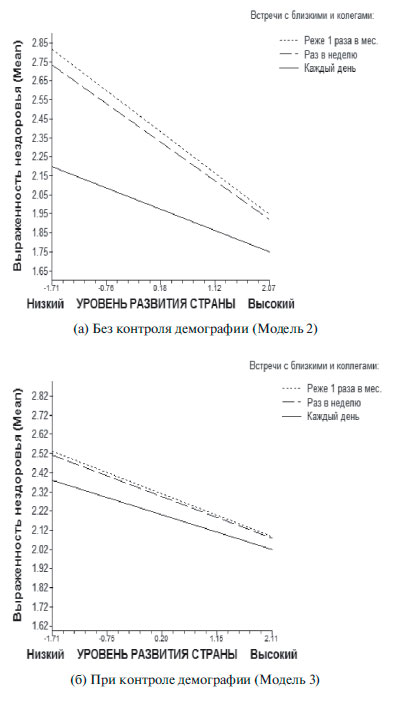

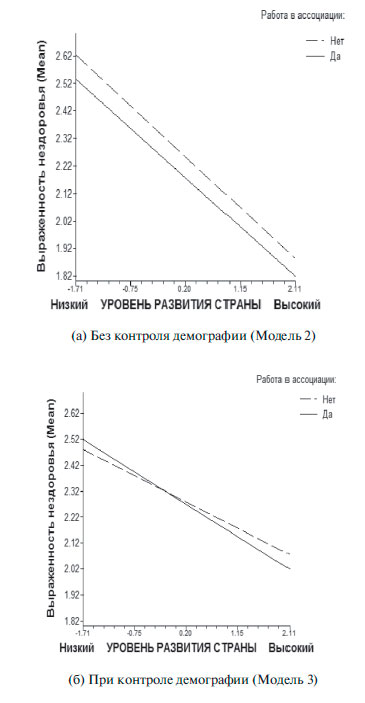

Описанные результаты моделирования наглядно представляют

рис. 2а, 3а и 4а. На двух первых хорошо видно, что в слаборазвитых

странах, таких как Украина или Россия, самочувствие людей, входящих

в сети социальных взаимодействий с окружающими, было намного лучшим,

чем у одиноких или тех, кто был лишен возможности встречаться со

своими родственниками, друзьями, знакомыми или делал это изредка.

В развитых обществах указанные различия проявляются с меньшей отчетливостью.

Работа в добровольной ассоциации, согласно последнему рисунку, положительно

сказывается на здоровье, причем сходным образом в разных частях

Европы, однако такое влияние является очень слабым (хотя статистически

значимым).

Поскольку в сети социальных взаимодействий и ассоциации

с большей вероятностью вовлечены представители определенных социальных

страт (одиноки, например, пожилые, у общественных активистов, как

правило, — высокий уровень образования), в модели 3, приведенной

в табл. 1, анализ социального капитала проводился при контроле переменных

социальной демографии (пола, возраста, образования и воспринимаемого

уровня жизни) и их интеракций с индексом общественного развития.

Работа в ассоциации теперь становится несущественным

для здоровья фактором, и это справедливо для стран с любым уровнем

развития. Становятся статистически незначимыми и две другие интеракции,

свидетельствующие о влиянии на здоровье сетей социальной поддержки

в зависимости от уровня развития страны. Это отчетливо видно на

рисунках 2б, 3б и 4б. При учете неравномерного распределения ресурсов

социального капитала по уровням демографической и социальной структуры,

его влияние на здоровье резко сокращается, особенно — в менее развитых

странах. Именно в этих странах те, кто больше других нуждается в

социальной поддержке — люди старших возрастов и представители нижних

общественных слоев, оказываются ее лишены.

Отметим, что гамма-коэффициенты в третьей модели, характеризующие

влияние на здоровье социальной демографии в разных общественных

контекстах, подтверждают полученные нами ранее результаты (при использовании

логистического моделирования, см. Русинова, Сафронов 2013; 2014).

У высокообразованных людей самочувствие гораздо лучше по сравнению

с теми, кто не получил хорошего образования, и эта закономерность

сходным образом проявляется в обществах с неодинаковым уровнем развития.

Высокий уровень жизни способствует поддержанию здоровья, что особенно

заметно в том случае, когда индивидуальные ресурсы удается полнее

использовать в условиях, которые обеспечивает общественное развитие.

В менее развитых странах у женщин здоровье заметно хуже, чем у мужчин,

но с ростом значений индекса общественного развития эти различия

постепенно стираются. Если в отстающих странах преобладающее большинство

людей старших возрастов страдают от неважного самочувствия, очень

сильно отличаясь в этом отношении от молодежи, то в наиболее развитых

государствах такой разрыв резко сокращается — вследствие сохранения

даже очень пожилыми гражданами активного здоровья.

Рисунки построены при средних значениях не

отображенных на данном графике переменных

Рисунок 2. Здоровье одиноких и неодиноких людей:

значение общественного развития

Рисунки построены при средних значениях не отображенных

на данном графике переменных

Рисунок 3. Здоровье т встречи с близким окружением

в контексте общественного развития

Рисунки построены при средних значениях не отображенных

на данном графике переменных

Рисунок 4. Здоровье, работа в добровольной ассоциации

и общественное развитие

Таблица 2. Значение для здоровья общественных ресурсов

социальных взаимодействий (Двухуровневые линейные модели)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ

|

Модель 4

|

Модель 5

|

Модель 6

|

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

|

УРОВЕНЬ 1:

|

|

Intercept

|

2.282

|

.000

|

2.280

|

.000

|

2.282

|

.000

|

|

Неодинокие

|

-0.054

|

.000

|

|

|

|

|

|

Частота встреч на досуге

|

|

|

-0.004

|

.000

|

|

|

|

Работа в ассоциации

|

|

|

|

|

-0.010

|

.470

|

|

УРОВЕНЬ 2:

|

|

Доля: одинокие

|

0.007

|

.435

|

|

|

|

|

|

Средняя частота встреч

|

|

|

-0.016

|

.398

|

|

|

|

Доля: работали в ассоциации

|

|

|

|

|

-0.004

|

.077

|

|

ИНТЕРАКЦИИ:

|

|

Доля: Одинокие х Неодинокие

|

0.005

|

.007

|

|

|

|

|

|

Средняя частота встреч х Частота встреч

|

|

|

-0.000

|

.533

|

|

|

|

Доля: Работали х Работа в ассоциации

|

|

|

|

|

-0.001

|

.086

|

Во всех моделях на 1-ом уровне контролировались переменные

пола, возраста, образования, оценок уровня жизни индивидов и учитывалось,

что их связи со здоровьем в изучавшихся странах неодинаковы. N1

(уровень 1, индивиды): Модель 4 = 53344, Модель 5 = 52951, Модель

6 = 53098. N2 (уровень 2, страны) = 28.

Улучшению здоровья человека могут способствовать не

только социальные сети «сильных» и «слабых» связей, но и, как предполагается

в некоторых исследованиях, накопление таких сетевых ресурсов в обществе

и возможности их использования как раз теми людьми, которые в такие

сети вовлечены. Эти соображения проверялись в моделях 4, 5 и 6,

представленных в табл. 2. Каждая из них содержала на первом уровне

одну из наших трех индивидуальных переменных социальных взаимодействий,

на втором уровне соответствующую агрегированную характеристику общественного

социального капитала, а также интеракции между ними (в каждом уравнении

осуществлялся контроль четырех переменных социальной демографии

и учитывалось их неодинаковое воздействие на здоровье в разных странах).

Согласно модели 4, фактор второго уровня, свидетельствующий

о представительстве в стране одиноких людей, не оказывает самостоятельного

влияния на самочувствие граждан (гамма статистически незначима).

Однако интеракция этого фактора с дихотомией одинокие / неодинокие

оказалась статистически значимой: если в странах, где много одиноких

людей, здоровье тех, кто живет один, не отличается от его состояния

у живущих в семье, то по мере сокращения в обществе доли одиноких

улучшение самочувствия особенно отчетливо происходит как раз у тех,

кто не один. Отсутствие семьи с особенной остротой ощущается тогда,

когда у других она есть, и, вероятно, это порождает углубленные

стрессы изоляции, сказывающиеся, в конечном счете, на состоянии

здоровья одиноких людей. Правда, несмотря на статистическую значимость,

описанной закономерности все же не следует придавать большого значения

(она едва намечается, даже в странах с наибольшим ресурсом семейных

отношений разница по нашей 5-ти членной шкале оценок здоровья между

одинокими и неодинокими — при средних значениях прочих контролируемых

переменных — составляет лишь 0.11).

Модели 5 и 6 также не подтверждают предположения о влиянии

общественных ресурсов социальных связей с близкими и знакомыми и

распространенности гражданской активности на здоровье. Оба эти контекстуальных

фактора оказались несущественными, как и их интеракции с соответствующими

переменными социального капитала первого уровня.

Таким образом, соображения о позитивном значении для

здоровья общественных запасов «структурного» социального капитала

или о негативном его влиянии на самочувствие людей, оказавшихся

в социальной изоляции, не находят подтверждения в нашем исследовании.

Влияние доверия между людьми на здоровье и общественный

контекст

В обзоре исследований отмечалось, что для здоровья,

возможно, важен еще один аспект социального капитала — доверие между

людьми. Сконструированный нами индекс доверия очень слабо коррелирует

с показателями «поведенческого» социального капитала (заслуживает

упоминания — в соответствии с теоретическим прогнозом — связь для

всех участников ESS между работой в добровольной ассоциации и доверием,

r = 0.15, p<0.000), и анализируется ниже отдельно от них.

Результаты моделирования, посвященного вопросу о влиянии

на здоровье доверия людям, сведены в табл. 3 (во всех моделях осуществлялся,

как и прежде, контроль индивидуальной социальной демографии и композиции

населения стран по четырем соответствующим переменным).

Модель 7 показывает, что участники опросов, доверяющие

большинству людей, испытывают, как правило, меньше проблем со здоровьем,

чем те, кто другим не верит. Как показывает дисперсия, характеризующая

вариативность таких зависимостей в Европе, они не случайным образом

отличаются в изучавшихся нами странах. В модели 8 предпринимается

попытка объяснить эти вариации с помощью индекса общественного развития.

Кроме уже известного нам факта — снижения нездоровья с ростом значений

этого индекса, модель показывает, что между ним и показателем доверия

есть статистически значимая (на высоком уровне) интеракция. Общественное

развитие сопровождается ускоренным улучшением самочувствия как раз

у тех, кто доверяет другим.

В следующем уравнении — модель 9 — проверялись полученные

нашими предшественниками результаты, согласно которым распространение

в обществе доверительных отношений способствует по преимуществу

укреплению здоровья тех людей, которые сами разделяют эту норму,

и может, напротив, негативно повлиять на его состояние, если человек

не вписывается в доминирующую культуру. Значимая интеракция фактора

культуры доверия и переменной индивидуального доверия подтверждает

эти результаты. Как и при рассмотрении индекса общественного развития,

при учете степени распространенности этой культуры нам удается объяснить

69 % дисперсии, свидетельствующей о неодинаковом влиянии индивидуального

доверия на здоровье в ESS странах.

Таблица 3. Влияние

доверия между людьми на здоровье в европейском контексте (Двухуровневые

линейные модели)

|

ПЕРЕМЕННЫЕ

|

Модель 7

|

Модель 8

|

Модель 9

|

Модель 10

|

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

Y

|

Sig.

|

|

УРОВЕНЬ 1:

|

|

Intercept

|

2.295

|

.000

|

2.294

|

.000

|

2.294

|

.000

|

2.294

|

.000

|

|

Доверие людям

|

-0.044

|

.000

|

-0.044

|

.000

|

-0.044

|

.000

|

-0.044

|

.000

|

|

УРОВЕНЬ 2:

|

|

Индекс развития страны

|

|

|

-0.254

|

.000

|

|

|

|

|

|

Культура доверия

|

|

|

|

|

-0.064

|

.166

|

|

|

|

Постмодернизация

|

|

|

|

|

|

|

-0.221

|

.000

|

|

ИНТЕРАКЦИИ:

|

|

Индекс х Доверие

|

|

|

-0.014

|

.000

|

|

|

|

|

|

Культура доверия х Доверие

|

|

|

|

|

-0.013

|

.000

|

|

|

|

Постмодернизация х Доверие

|

|

|

|

|

|

|

-0.015

|

.000

|

|

ДИСПЕРСИИ:

|

т

|

Sig.

|

т

|

%Exp

|

т

|

%Exp

|

т

|

%Exp.

|

|

Влияние: Доверие людям

|

.00029

|

.000

|

.00009

|

69%

|

.00009

|

69%

|

.00007

|

76%

|

Во всех моделях контролировались на 1-ом уровне переменные

пола, возраста, образования и оценок уровня жизни индивидов и

принималось во внимание, что их связи со здоровьем в изучавшихся

странах неодинаковы. Доли объясненных дисперсий (%Exp.) — по отношению

к дисперсии модели 7. N1 (уровень 1, индивиды) = 52505; N2 (уровень

2, страны) = 28.

Укоренение культуры доверия в европейских странах было

связано с ростом благосостояния людей, их социальной защиты со стороны

государства и гражданского демократического контроля за деятельностью

властей — индекс общественного развития и уровень доверительных

отношений в стране тесно взаимосвязаны (г = 0.85, p<0.000). В

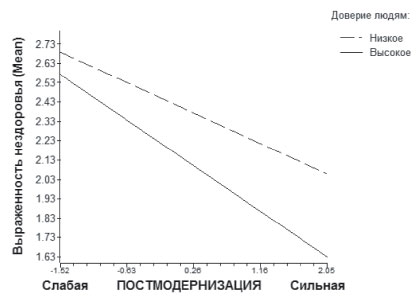

модели 10 рассматривался интегральный показатель продвижения страны

в направлении постмодернизации, сконструированный с помощью факторного

(главных компонент) анализа трех переменных, входящих в индекс развития,

и агрегированного индикатора доверия. Этот показатель позволяет

с несколько большей полнотой объяснить интересующую нас вариативность

влияния индивидуального доверия на здоровье в Европе, чем факторы

общественного развития или культуры доверия по отдельности (объясненная

дисперсия 76% по отношению к 69%). Иллюстрацией к выявленной нами

зависимости служит рис. 5.

Линии представляют показатели нездоровья, усредненные

для нижнего и верхнего квартиля индекса индивидуального доверия,

при средних значениях социально-демографических переменных.

Рисунок 5. Здоровье и доверие между людьми в

контексте общественных изменений (по результатам моделирования)

Согласно приведенным на рис. 5 данным, в обществах,

менее других продвинувшихся по пути постмодернизации, индивидуальное

доверие слабо влияет на самочувствие: средние оценки нездоровья

в нижнем и верхнем квартилях индекса — 2.69 и 2.57. По мере продвижения

по этому пути такое влияние заметно усиливается, разрыв между соответствующими

показателями увеличивается — их значения для стран, располагающихся

на противоположном полюсе шкалы постмодернизации, составляют 2.06

и 1.63.

Наш анализ показывает, что в обществе постмодерна один

из важных факторов укрепления здоровья — доверие людям. Это связано,

по-видимому, с дальнейшим нарастанием значимости в этом обществе

социальных взаимодействий, выходящих за рамки ближайшего окружения

на работе и дома, и сопряженного с этим культурного изменения в

направлении социальной терпимости и доверия людям. Меньшинство,

остающееся не интегрированным в эти процессы, может оказаться подверженным

длительным стрессам, обусловленным социальным и культурным отчуждением.

И результат этого отчуждения — неважное самочувствие.

Заключение

Одно из направлений в исследованиях влияния социального

капитала на здоровье было связано в последние годы с изучением изменений

этого влияния в разных социетальных контекстах. Результаты, полученные

в пока еще немногочисленных работах, нередко противоречивы, зависят

от изучавшихся данных и методов анализа и заслуживают дополнительной

проверки. В настоящей работе представлен сравнительный анализ состояния

здоровья жителей 28 европейских стран, базирующийся на материалах

Европейского социального исследования (4-й раунд, 2008 г.) и мировой

статистики, к которым применялись статистические методы двухуровневого

линейного моделирования.

Выявленные факты подтверждают, что социальный капитал,

обретаемый человеком благодаря вхождению в сети взаимодействий с

близким окружением, работе в добровольных ассоциациях граждан и

доверительному отношению к людям, помогает поддержанию его здоровья.

Систематические контакты с родственниками, друзьями и знакомыми

особенно важны для здоровья в странах с невысоким уровнем развития

экономики, социального государства и неэффективным государственным

управлением, тогда как в развитых странах их значение уменьшается

вследствие государственной защиты и высокого уровня жизни значительной

части населения. Однако именно в первых странах такой социальный

капитал неравномерно распределяется по социальной структуре: люди,

которые больше всего в нем нуждаются — представители старших возрастных

категорий и нижних общественных слоев, оказываются его лишены. Общественные

ресурсы «структурного» капитала, указывающие на распространенность

в обществе социальных сетей и ассоциаций, не влияют, по нашим данным,

на здоровье — ни прямо, ни через интеракции с его индивидуальными

запасами. Доверие индивида другим людям создает предпосылки для

улучшения его самочувствия, причем воздействие этой переменной на

здоровье усиливается по мере продвижения страны в направлении постмодернизации

— высокого уровня развития общественных структур и культурного изменения,

предполагающего укоренение в обществе норм доверия.

Литература

- Русинова Н, Сафронов В. Социальные особенности здоровья в Европе

и России: влияние индивидуальных и контекстуальных факторов //

Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований,

2013, 3, с. 16—32.

- Русинова Н.Л., Сафронов В.В. Состояние здоровья в Европе и России:

общественный контекст и социальные неравенства // Социологический

журнал, 2014 (в печати).

- Barefoot, J.C., Maynard K.E., Beckham J.C., Brummett B.H., Hooker

K., and Siegler I.C. Trust, health, and longevity, Journal of

Behavioral Medicine, 1998, 21 (6), pp. 517—526.

- Berkman L.F., and Glass T. Social Integration, Social Networks,

Social Support, and Health, in: eds. L.F. Berkman, and I. Kawachi,

Social epidemiology. Cambridge: Oxford University Press, 2000,

pp. 137—173.

- Bobak M., Murphy M., Rose R., Marmot M. Societal characteristics

and health in the former communist countries of Central and Eastern

Europe and the former Soviet Union: a multilevel analysis, Journal

of Epidemiology and Community Health, 2007, 61 (11), pp. 990-996.

- Bourdieu P. The forms of capital, in: ed. J. Richardson, Handbook

of Theory and Research for the Sociology of Education. NewYork:

Greenwood Press, 1986, pp. 241-258.

- Carlson P. Self-perceived health in East and West Europe: Another

European health divide, Social Science and Medicine, 1998, 46

(10), pp. 1355-1366.

- Carlson P. The European health divide: a matter of financial

or social capital?, Social Science and Medicine, 2004, 59 (9),

pp. 1985-1992.

- Carpiano R.M. Neighborhood social capital and adult health:

an empirical test of a Bourdieu-based model, Health and Place,

2007, 13 (3), pp. 639-655.

- Cohen, Sh. Social Relationships and Health, American Psychologist,

2004, 59 (8), pp. 676-684.

- Coleman J.S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital,

The American Journal of Sociology, 1988, 94 (Supplement: Organizations

and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the

Analysis of Social Structure), pp. S95-S120.

- Diez Roux A.V. Bringing context back into epidemiology: Variables

and fallacies in multilevel analysis, American Journal of Public

Health, 1998, 88 (2), pp. 216-222.

- Diez-Roux A.V. Multilevel analysis in public health research,

Annual Review of Public Health, 2000, 21 (1), pp. 171-192.

- Duncan C., Jones K., and Moon G. Context, composition and heterogeneity:

Using multilevel models in health research, Social Science and

Medicine, 1998, 46 (1), pp. 97117.

- Eckersley R. Is modern western culture a health hazard?, International

Journal of Epidemiology, 2006, 35 (2), pp. 252-258.

- Engstrom K., Mattsson F., Jaerleborg A., Hallqvist J. Contextual

social capital as a risk factor for poor self-rated health: A

multilevel analysis, Social Science and Medicine, 2008, 66 (11),

pp. 2268-2280.

- European Social Survey Round 4 Data. Data file edition 4.1.

Norwegian Social Science Data Services, Norway — Data Archive

and distributor of ESS data. URL: <http://ess.nsd.uib.no/ess/round4/>

- Forbes A. and Wainwright S.P. On the methodological, theoretical

and philosophical context of health inequalities research: A critique,

Social Science and Medicine, 2001, 53 (6), pp. 801-816.

- Franzini L., Caughy M., Spears W., and Fernandez Esquer M. E.

Neighbourhood Economic Conditions, Social Processes, and Self-rated

Health in Low-income Neighbourhoods in Texas: A Multilevel Latent

Variables Model, Social Science and Medicine, 2005, 61 (6), pp.

1135-1150.

- Granovetter, M. S. The Strength of Weak Ties // American Journal

of Sociology, 1973, 78 (5), pp. 1360-1380.

- Han S., Kim H., and Lee H-S. A multilevel analysis of social

capital and self- reported health: evidence from Seoul, South

Korea, International Journal for Equity in Health, 2012, 11 (1),

pp. 1-12.

- Harpham T. The measurement of community social capital through

surveys, in: eds. I. Kawachi, S.V. Subramanian, and D. Kim, Social

capital and health. New York, NY: Springer, 2008, pp. 51-62.

- Harpham T., Grant E., and Thomas E. Measuring social capital

within health surveys: key issues, Health Policy and Planning,

2002, 17 (1), pp. 106-111.

- Hawe P., Shiell A. Social capital and health promotion: a review,

Social Science and Medicine, 2000, 51 (6), pp. 871-885.

- Hyppa M.T. and Maki J. Individual-Level Relationships between

Social Capital and Self-Rated Health in a Bilingual Community,

Preventive Medicine, 2001, 32 (2), pp. 148155.

- Islam M.K., Merlo J., Kawachi I., Lindstrom M., and Gerdtham

U-G. Social capital and health: Does egalitarianism matter? A

literature review, International Journal for Equity in Health,

2006, 5 (1), pp. 3—30.

- Jen M.H., Sund E.R., Johnston R., Jones K. Trustful societies,

trustful individuals, and health: An analysis of self-rated health

and social trust using the World Value Survey, Health and Place,

2010, 16 (5), pp. 1022—1029.

- Kawachi I. Commentary: Social capital and health: making the

connections one step at a time, International Journal of Epidemiology,

2006, 35 (4), pp. 989—993.

- Kawachi I., Berkman L.F. Social cohesion, social capital, and

health, in: eds. L.F. Berkman, I. Kawachi, Social epidemiology.

New York: Oxford University Press, 2000, pp. 174-190.

- Kawachi I., Kennedy B. P., Lochner K., and Prothrow-Stith D.

Social Capital, Income Inequality, and Mortality, American Journal

of Public Health, 1997, 87 (9), pp. 1491-1498.

- Kawachi I. Kennedy B.P., and Glass R. Social Capital and Self-Rated

Health: A Contextual Analysis, American Journal of Public Health,

1999, 89 (8), pp. 1187-1193.

- Kawachi I., Kim D., Coutts A., Subramanian S. Commentary: reconciling

the three accounts of social capital, International Journal of

Epidemiology, 2004, 33 (4), pp. 682-690.

- Kawachi I., Subramanian S.V., and Kim D. Social capital and

health: A decade of progress and beyond, in: eds. I. Kawachi,

S.V. Subramanian, and D. Kim, Social capital and health. New York,

NY: Springer, 2008, pp. 1-26.

- Kennedy B.P., Kawachi I., and Brainerd E. The Role of Social

Capital in the Russian Mortality Crisis, World Development, 1998,

26 (11), pp. 2029-2043.

- Kennelly B., O’Shea E., Garvey E. Social capital, life expectancy

and mortality: a cross-national examination, Social Science and

Medicine, 2003, 56 (12), pp. 2367-2377.

- Kim D., Kawachi I. A Multilevel Analysis of Key Forms of Community-

and Individual-Level Social Capital as Predictors of Self-Rated

Health in the United States, Journal of Urban Health, 2006, 83

(5), pp. 813-826.

- Lindstrom C. and Lindstrom M. “‘Social capital,’’ GNP per capita,

relative income, and health: an ecological study of 23 countries,

International Journal of Health Services, 2006, 36 (4), pp. 679-696.

- Lochner, K. A., Kawachi, I., Brennan, R. T., and Buka, S. L.

Social capital and neighborhood mortality rates in Chicago, Social

Science and Medicine, 2003, 56 (8), pp. 1797-1805.

- Lochner K., Kawachi I., and Kennedy B. P. Social capital: A

guide to its measurement, Health and Place, 1999, 5 (4), pp. 259-270.

- Lomas J. Social capital and health: implications for public

health and epidemiology, Social Science and Medicine, 1998, 47

(9), pp. 1181-1188.

- Lynch J., Smith G. D., Hillemeier M., Shaw M., Raghunathan T.,

Kaplan G. (2001). Income inequality, the psychosocial environment,

and health: comparisons of wealthy nations, The Lancet, 2001,

358 (9277), pp. 194-200.

- Macinko J., and Starfield B. The utility of social capital in

research on health determinants, The Milbank Quarterly, 2001,

79 (3), pp. 387-427.

- Mansyur C., Amick B.C., Harrist R.B., Franzini L. Social capital,

income inequality, and self-rated health in 45 countries, Social

Science and Medicine, 2008, 66 (1), pp. 43-56.

- Meng T. Chen H. A multilevel analysis of social capital and

self-rated health: Evidence from China, Health and Place, 2014,

27 (in progress), pp. 38-44.

- Murayama H., Fujiwara Y., and Kawachi I. Social capital and

health: A review of Prospective Multilevel Studies, Journal of

Epidemiology, 2012, 22 (3), pp. 179—187.

- Navarro V. and Shi L. The political context of social inequalities

and health, Social Science and Medicine, 2001, 52 (3), pp. 481—491.

- Poortinga W. Social relations or social capital? Individual

and community health effects of bonding social capital, Social

Science and Medicine, 2006a, 63 (1), pp. 255—270.

- Poortinga W. Social capital: An individual or collective resource

for health?, Social Science and Medicine, 2006b, 62 (2), pp. 292—302.

- Popay J. Social Capital: the Role of Narrative and Historical

Research, Journal of Epidemiology and Community Health, 2000,

54 (6), p. 401.

- Putnam R.D. Bowling Alone: the Collapse and Revival of American

Community. New York: Simon & Schuster, 2000.

- Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R. Making Democracy Work:

Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University

Press, 1993.

- Raudenbush S.W., Bryk A.S. Hierarchical Linear Models: Applications

and Data Analysis Methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 2002.

- Reeskens T., Hooghe M. Cross-cultural measurement equivalence

of generalized trust. Evidence from the European Social Survey

(2002 and 2004), Social Indicators Research, 2008, 85 (3), pp.

515-532.

- Rose R. How Much does Social Capital Add to Individual Health?

A Survey Study of Russians, Social Science and Medicine, 2000,

51 (9), pp. 1421-1435.

- Rostila M. Social capital and health in European welfare regimes:

a multilevel approach, Journal of European Social Policy, 2007,

17 (3), pp. 223-239.

- Social Capital Debate, International Journal of Epidemiology,

2004, 33 (4), pp. 667-709.

- Social capital and health, eds. I. Kawachi, S.V. Subramanian,

and D. Kim. New York, NY: Springer, 2008.

- Snelgrove J.W., Pikhart H., Stafford M. A multilevel analysis

of social capital and selfrated health: evidence from the British

Household Panel Survey, Social Science and Medicine, 2009, 68

(11), pp. 1993-2001.

- Subramanian S. V. and Kawachi I. Income inequality and health:

What have we learned so far?, Epidemiologic Reviews, 2004, 26

(1), pp. 78-91.

- Subramanian S.V., Kim D.J., and Kawachi I. Social Trust and

Self-Rated Health in US Communities: a Multilevel Analysis, Journal

of Urban Health, 2002, 79 (4), Supplement 1, pp. S21-S34.

- Szreter S. and Woolcock M. Health by association? Social capital,

social theory, and the political economy of public health, International

Journal of Epidemiology, 2004, 33 (4), pp. 650-667.

- Veenstra G. Social capital, SES and health: An individual-level

analysis, Social Science and Medicine, 2000, 50 (5), pp. 619-629.

- Veenstra G. Location, Location, Location: Contextual and Compositional

Health Effects of Social Capital in British Columbia, Canada,

Social Science and Medicine, 2005, 60 (9), pp. 2059-2071.

- Wilkinson R. Unhealthy societies: The afflictions of inequality.

London: Routledge, 1996.

- World Bank. GNI per capita, PPP, current international $, 2008a.

URL: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD>.

- World Bank. Worldwide Governance Indicators (WGI). Control of

Corruption, 2008b. URL: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>

- World Health Organization. World Health Statistics 2011. Geneva:

WHO Press, 2011.

[1] Исследование

выполнено при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00697

[2] Русинова Нина Львовна —

кандидат экономических наук, зав. сектором социологии здоровья Социологического

института РАН

[3] Сафронов Вячеслав Владимирович

— старший научный сотрудник Социологического института РАН

|