|

|

|

Города и веси: поляризованное

пространство России

|

|

Над темой номера работали

|

|

|

|

Татьяна

НЕФЕДОВА

|

Андрей

ТРЕЙВИШ

|

|

Состояние сельской местности: к новому витку поляризации

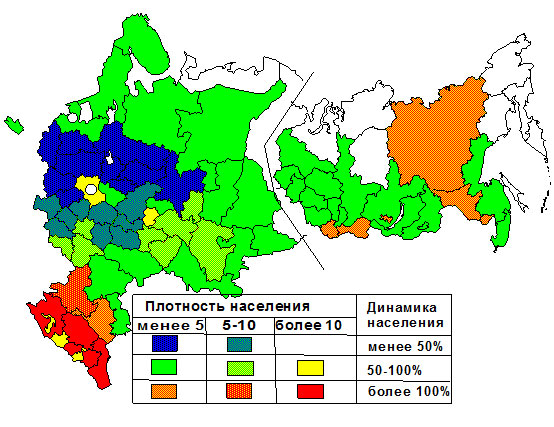

На состояние сельской местности наибольшее влияние оказывают

степень ее депопуляции в ХХ веке и оставшийся в деревне человеческий

потенциал. Количество трудоспособного населения, а, главное, его

качество и состояние социальной среды в деревне, сильно различаются

на юге России и в Нечерноземье, а в последнем - в пригородах больших

городов и на периферии регионов. Особенно важно сочетание депопуляции

и плотности сельского населения. Могут быть районы не очень давнего

освоения с низкой плотностью, но сравнительно молодым и активным

населением, например на востоке страны. И наоборот, районы изначально

столь сильно перенаселенные (например, Черноземный центр), что вымывание

населения не сказалось еще катастрофически на сельской местности.

Но вместе эти показатели в значительной мере отражают состояние

трудового потенциала, а значит и возможности хозяйствования. Зона,

где сильная депопуляция во второй половине ХХ века привела к низкой

плотности сельского населения, охватывает полукольцом Московскую

область с запада на север и северо-восток и занимает все пространство

между Московской и Ленинградской областями (рис. 13). Исследования

нечерноземных регионов показывают, что при потерях населения более

50%, а тем более 70% и плотности менее 5 человек активизация деятельности

на базе местного населения, как правило, сильно затруднена14.

В результате длительного отрицательного социального отбора (поскольку

уезжали наиболее активные и молодые) происходит деградация социальной

среды, преобладают старики и люди, подверженные социальным патологиям.

На периферии многих нечерноземных регионов даже при безработице

трудно найти реальных работников. В то же время пригородные административные

районы, а также Московская и Ленинградская области представляют

собой иной, полусельский – полугородской мир.

Рисунок 13. Плотность сельского населения по субъектам

РФ в 2002 году (чел/кв. км) в связи с его динамикой между

двумя последними переписями (2002 год в % к 1959)

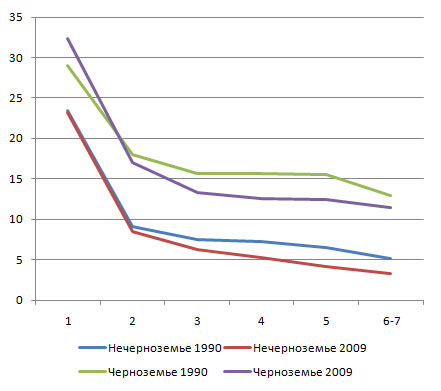

Результаты депопуляции очень выразительны. Даже в пределах

субъектов РФ по мере удаления от их центров плотность населения

падает, а в Нечерноземье ее градиент между пригородами областного

центра и периферией области достигает 8-10 раз15.

При этом за последние 20 лет ситуация ухудшилась (рис. 14).

Рисунок 14. Падение плотности населения в среднем по

административным районам от пригородов (1) к периферии (6-7) внутри

субъектов Федерации Европейской части России, чел/кв. км

Особенно тесная связь существует между судьбой сельской

провинции и сельским хозяйством, как основным работодателем при

слабой развитости сферы услуг и других отраслей хозяйства. Хотя

на севере многие районы выживают за счет леса. Тем не менее, состояние

сельского хозяйства мы использовали как основной индикатор наряду

с данными о депопуляции, просто за неимением сплошного массива иных

показателей на уровне административных районов.

Состояние сельскохозяйственных предприятий по административным

районам, как и в случае с городами, рассчитывалось с начала 2000-х

годов16 и периодически обновлялось

по ряду показателей: уменьшение валового объема производства, поголовья

крупного рогатого скота и свиней к середине 2000-х годов в % к 1990

году, дифференциация урожайности культур и продуктивности скота,

особенно важная внутри субъектов РФ при сходных природных условиях.

Рынок усилил концентрацию сельского хозяйства.

После кризиса 90-х годов при росте сельскохозяйственного производства

посевная площадь (до 2008 года) и поголовье крупного рогатого скота

(до 2009 года) продолжали убывать17.

Это – признак поляризации и фрагментации землеемкого агросектора,

где огромные площади просто выпали из использования. Более

успешными оказались южные зерновые зоны, а в любой нечерноземной

области – пригородные. В переходной зоне от Нечерноземья к Черноземью

внутри областей на результатах сельского хозяйства сказываются оба

фактора: близость крупного города и более благоприятные природные

условия. Именно туда чаще шли инвестиции, там росли продуктивность

скота и урожайность культур. На удаленных от городов территориях

со сложными природными условиями и большими потерями населения из-за

сильного экономического сжатия происходит и сжатие освоенного сельского

пространства. Формируется очаговая структура сельской местности

России18.

Внутренняя дифференциация субъектов РФ по состоянию

сельского хозяйства сильно различается в разных регионах. Если Краснодарский

край или Татарстан относительно однородны на фоне высокой дееспособности

агросектора, а Волгоградская или Псковская – на фоне низкой, то

большинство регионов Нечерноземья и переходной зоны от Нечерноземья

к Черноземью характеризуются сильной экономической дифференциацией,

хотя сами регионы сравнительно небольшие и различия природных условий

невелики. Доля недееспособных предприятий в Нечерноземье резко возрастает

от пригорода к периферии. При этом фактор доступности при современных

технологиях не играет большой роли. Современное состояние и продуктивность

заметно коррелируют с плотностью сельского населения и, шире,

с качеством человеческого капитала. Этот фактор еще в 1980-х годов

был замечен Г. Иоффе19.

Но в годы кризиса и реформ его роль сильно возросла.

Новый финансовый кризис оказал существенное влияние

и на сельскую местность. Его основными последствиями стали:

- рост доли убыточных сельско- и лесохозяйственных предприятий

при замораживании кредитов и инвестиций;

- учащение банкротств из-за ужесточения налоговой политики в регионах;

- сокращение бюджетной поддержки сельского хозяйства, финансирования

агропромышленных программ и программ развития села;

- ускоренная деградация сельской инфраструктуры и сельских сообществ

из-за сокращения региональных трансфертов, особенно в 2010 году;

- уменьшение масштабов спасительного отходничества в города из-за

падения спроса на труд, рост сельской безработицы;

- усиление роли натурального хозяйства.

Сказалось также введение в действия нового Лесного кодекса,

ограничевшего доступ сельскохозяйственных предприятий к бесплатному

использованию лесов, за счет чего многие из них выживали в лесной

зоне.

Суммарный эффект тот же, что и для городов: при непродолжительном

кризисе сильнейших и экспортных (в т.ч. лесовывозящих) сельских

районов их общая поляризация нарастает за счет углубления кризиса

в местах хронической депрессии.

14 Нефедова Т.Г. Социальные

ограничения развития аграрного сектора России // SPERO. Социальная

политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. № 9, М., 2008, с. 37-53.

15 Нефедова Т.Г. Российская

периферия как социально-экономический феномен // Региональные исследования,

№ 5(20), Смоленск, 2008, с. 14-31.

16 Нефедова Т.Г. Сельская Россия

на перепутье. Географические очерки. - М.: Новое издательство, 2003,

403 c.

17 Регионы России. Социально-экономические

показатели. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2009.

18 Нефедова Т.Г. Сельская Россия

на перепутье. Географические очерки. - М.: Новое издательство, 2003,

403 c.; 7. Нефедова Т.Г. Российская периферия как социально-экономический

феномен// Региональные исследования, № 5(20), Смоленск, 2008, с.

14-31.

19 Иоффе Г.В. Изучение географии

сельского хозяйства в зоне влияния крупнейшего города// Известия

АН СССР, сер. геогр., 1984, № 1, с.63-72.

|