|

|

|

Города и веси: поляризованное

пространство России

|

|

Над темой номера работали

|

|

|

|

Татьяна

НЕФЕДОВА

|

Андрей

ТРЕЙВИШ

|

|

Уязвимость городов к современному кризису

Что же внес современный мировой кризис? Информация по

регионам и крупнейшим городам отслеживается в режиме мониторинга

Н.В. Зубаревич и др.13. Однако

по всему массиву городов в режиме online ее получить невозможно.

Поэтому мы использовали методику выявления уязвимости городов к

кризису на основе ряда показателей 2007 года, приняв, что основными

факторами уязвимости могут служить:

- Степень монофункциональности промышленности города,

определявшаяся по показателям доли ведущей отрасли в валовой продукции

промышленности и доли занятых в промышленности.

- Финансовое состояние как среднее из трех показателей:

бюджета на душу населения, доли федерального бюджета в бюджете

города и сальдированного финансового результата деятельности всех

предприятий и организаций.

- Розничный торговый оборот и платные услуги на душу

населения (с учетом прожиточного минимума) как подушка безопасности

при коллапсе промышленного производства.

Корреляция уязвимости городов к новым катаклизмам с

их прежним состоянием отрицательная, но не очень высокая – 0.45.

Восстановление общей «массы» экономики (ВВП) в 2000-х

годах не означало возврата к ее прежней структуре. Доля промышленности

еще в 1990-х годах всюду быстро падала, но в 1998 году в стране

оставалось еще немало промышленных регионов. Одни из них затем увеличили

производство и по составу ВВП даже стали гипериндустриальными, другие

превращались в индуcтриально-сервисные. В 2007 году в России насчитывалось

30 городов, в которых более 60% всех занятых в экономике было занято

в промышленности (из больших городов – только Новомосковск), 190

городов с долей занятых в промышленности от 40 до 60%. Здесь много

и больших городов, приведем лишь верхнюю часть их списка по мере

убывания доли занятых в промышленности: Северодвинск, Череповец,

Березники, Нефтекамск, Нижнекамск, Миасс, Новотроицк, Арзамас, Ковров,

Муром, Волжский, Старый Оскол, Невинномысск и другие. Еще 195 городов

имели примерно 30-40% работников промышленности. В общей сложности

промышленные и полупромышленные города все еще составляли почти

половину всех городов России.

Моноотраслевых промышленных городов по нашей методике,

основанной на доступных показателях, получилось в 2007 году 30%

всех принятых в учет городов, т.е. 317 (табл. 3). Из них 211 – малые

города. Моноотраслевые промышленные большие города (более 80% продукции

дает одна отрасль и более 40% занято в промышленности) – это Норильск,

Каменск-Уральский и Салават. К ним можно добавить моноотраслевые

большие города, где в промышленности занято 30-40% - это преимущественно

добывающие центры: Нижневартовск, Альметьевск, Ленинск-Кузнецкий,

Междуреченск. В России 27% городов, имеющих свыше 100 тысяч жителей,

– моноотраслевые промышленные, это очень много. Из них больше всего

металлургических центров (эти сильнее всего подвержены новому кризису),

12 машиностроительных центров и 10 центров добычи полезных ископаемых,

6 – центров химии и нефтехимии.

Таблица 3. Число моноотраслевых промышленных городов

в 2007 году

|

Города с населением

|

Число городов с долей ведущей отрасли в промышленном производстве

|

Всего моноотраслевых городов

|

Доля в числе городов, %

|

|

более 80%

|

50 – 80%

|

|

с долей занятых в промышленности

|

|

более

40%

|

30 – 40%

|

более

40%

|

30 – 40%

|

|

менее 50 тысяч

|

66

|

38

|

54

|

53

|

211

|

29

|

|

50-100 тысяч

|

13

|

7

|

20

|

20

|

60

|

39

|

|

более 100 тысяч

|

3

|

5

|

20

|

18

|

46

|

27

|

|

Всего городов

|

82

|

50

|

94

|

91

|

317

|

30

|

Источники: Паспорта городов РФ, 2007.

Бюджетные показатели также важны для устойчивости города

(табл. 4). Тем более что высокой удельной бюджетной обеспеченностью

(более 50 тысяч рублей на душу населения) в 2007 году отличались

всего 12 городов. И это отнюдь не Москва. Из больших городов – это

Грозный, из средних – Ханты-Мансийск и 10 малых, в основном, атомграды

и Нарьян-Мар. Зато с малыми бюджетами (менее 5 тысяч рублей на душу

в год) – 773 города, из них 545 – малые города. При этом 40% городов

имеют отрицательное или близкое к нулевому финансовое сальдо предприятий

и организаций. Среди них также очень много малых городов. Так что

и без нового кризиса ситуация была нелегкой. А тут еще трансферты

уменьшились в 2009 и особенно в 2010 году. Поэтому особенно важно

выявить города с повышенной долей федерального бюджета в общей бюджетной

обеспеченности. Таких городов тоже оказалось много: в 118 городах

доля федерального бюджета превышает 70%, в 112 – составляет 50-70%.

Таблица 4. Бюджетная обеспеченность городов, число городов

|

|

Бюджетная обеспеченность на душу населения, тыс. руб.

|

В т.ч. за счет федерального бюджета, %

|

Нулевое или отрицательное сальдо бюджета

|

Число городов

|

|

более 50

|

менее 5

|

более 70%

|

50 - 70%

|

|

Менее 50 тысяч

|

10

|

545

|

82

|

76

|

362

|

721

|

|

50-100 тысяч

|

1

|

123

|

15

|

13

|

32

|

155

|

|

100-500 тысяч

|

1

|

92

|

20

|

23

|

17

|

133

|

|

Более 500 тысяч

|

0

|

13

|

1

|

11

|

0

|

37

|

|

Всего городов

|

12

|

773

|

118

|

112

|

421

|

1046

|

Источники: Паспорта городов РФ, 2007

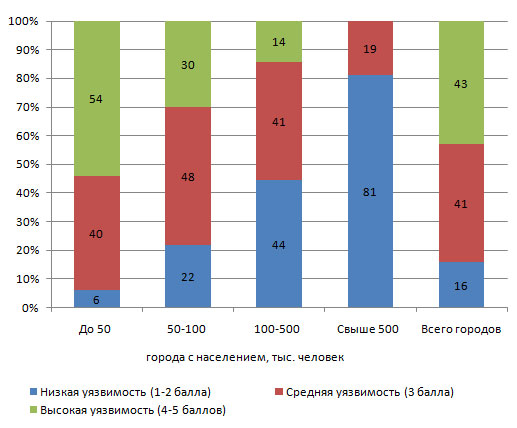

Как и при оценке благополучия, суммарные показатели

сведены к пятибалльной шкале. В табл. 5 и на рис. 11 для простоты

показаны три класса: наиболее уязвимые, средние и менее уязвимые

города. Высокая уязвимость характерна для 457 городов, в основном

малых. Поэтому живут там всего 13 млн. человек. Из них ровно половина

– это города, уже (или еще) депрессивные к 2008 году, чье состояние

может ухудшиться. Но в категорию уязвимых попали и 60 относительно

благополучных городов. Правда, больших – единицы (Норильск, Междуреченск,

Миасс, Каменск-Уральский, Салават, Новомосковск). Депрессивных городов

с низкой уязвимостью мало – разве что некоторые текстильные (Вичуга,

Шуя, Фурманов, Южа). А вот среди крупных городов с населением свыше

500 тысяч жителей весьма уязвимых просто нет.

Таблица 5. Доля городов с разной степенью уязвимости

к кризису 2008-2010 годов, %

|

Города с населением, тыс. чел.

|

Низкая уязвимость (1-2 балла)

|

Средняя уязвимость (3 балла)

|

Высокая уязвимость (4-5 баллов)

|

Всего

|

|

До 50

|

6

|

40

|

54

|

100

|

|

50-100

|

22

|

48

|

30

|

100

|

|

100-500

|

44

|

41

|

14

|

100

|

|

Свыше 500

|

81

|

19

|

0

|

100

|

|

Всего городов

|

16

|

41

|

43

|

100

|

Рисунок 11. Доля городов с разной степенью уязвимости

к кризису 2008-2010 годов, %

Уязвимость тесно связана с отраслевой структурой экономики.

Если смотреть промышленный профиль, то наиболее уязвимы моноотраслевые

металлургические центры, хотя их состояние в 2007 году было средним.

Добывающие центры – тоже уязвимы, но там ситуация, зависит от вида

сырья. А пищевым моноотраслевым центрам (обычно малым) хуже всех.

У них и базовая оценка в 2007 году была ниже, и уязвимость выше.

Введение в оценки состояния городов поправок на степень

уязвимости проводилось с использованием повышающих или понижающих

коэффициентов (для более тонкой настройки у нас не было возможностей).

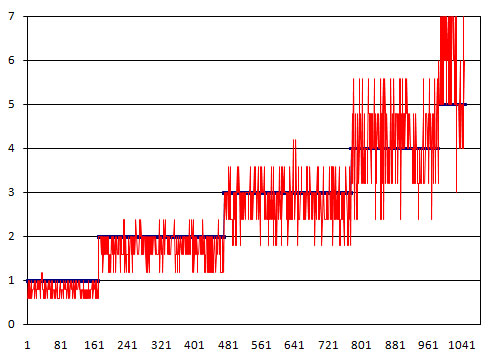

Сравнение двух рядов показателей по всем городам (докризисных оценок

и оценок с учетом уязвимости) показало, что города с низкими базовыми

оценками (1 и 2 балла), как правило, рискуют еще немного потерять,

хотя "дно" и так близко (рис. 12). С ростом базовых оценок

диапазон вероятных реакций ширится, и, главное, в пользу шансов

на улучшение состояния.

Рисунок 12. Соотношение оценок (по оси У) базового состояния

городов на 2007 год (горизонтальными линиями от 1 до 5 баллов) и

оценок городов с учетом поправок на степень уязвимости к новому

кризису (от 0,6 до 7). Ось Х – число городов (кумулятивным итогом)

В общем, распространенная и отчасти разделяемая нами

гипотеза об устойчивости "слабых", которым и падать

вроде бы некуда, как минимум, сомнительна. Есть куда падать,

хотя бы до уровня самой нищей и натуральной деревни!

Таким образом, последний финансовый кризис внес коррективы

в общие тенденции развития городов. Его ожидаемый эффект - поляризация

городов, растягивание их ряда вниз и вверх. И это - несмотря

на возможное элементы временного "нивелирования вниз"

крупнейших центров, как уже было в начале 1990-х и в 1998 году.

Тем не менее, прежние диспропорции быстро восстанавливаются, и общая

тенденция поляризации городов сохранится при ухудшении состояния

большинства малых городов, и до кризиса переживавших тяжелую депрессию.

13 Влияние кризиса на регионы

России: мониторинг// http://www.socpol.ru/research_projects/projects.shtml;

Зубаревич Н.В. Территориальный ракурс модернизации// SPERO. Социальная

политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. № 10, М., 2009, сс.

33-55

|