|

|

|

Как

долго живут в регионах России |

Над темой номера работали

|

|

|

|

Екатерина КВАША

|

Татьяна ХАРЬКОВА

|

Различия регионов по уровню смертности немного сокращаются

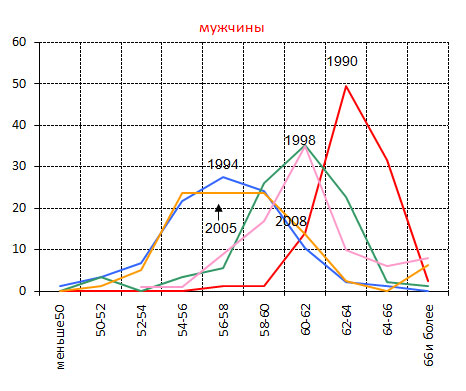

Распределение регионов-субъектов Федерации по продолжительности

жизни претерпело серьезные изменения (рис. 10). Если в 1990 году

это распределение и для мужчин, и для женщин выглядело весьма остроконечным

и асимметричным, то к 1994 году, в период роста смертности, распределение

не только сдвинулось влево, но и стало менее концентрированным,

зато приобрело некоторую симметричность. Снижение смертности в 1994-1998

годах сопровождалось как ростом концентрации территорий, так и ростом

асимметрии, но уровни 1990 года достигнуты не были. Изменения смертности

в 1998-2005 годах почти вернули распределение у мужчин к уровню

1994 года, тогда как у женщин распределения 1994 и 2005 годов различались

значительнее и занимали как бы промежуточное положение между 1995

и 1990 годами.

Рисунок 10. Распределение регионов Российской Федерации

по ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин при рождении

в 1990, 1994, 1998, 2005, и 2008 годах, в процентах

Ситуация в 2008 году скорее напоминает картину конца

девяностых годов ХХ века, когда отмечался рост концентрации и асимметрии,

причем у мужчин этот процесс выражен несколько сильнее, чем у женщин.

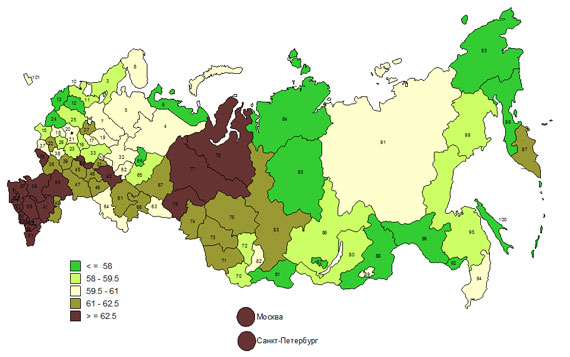

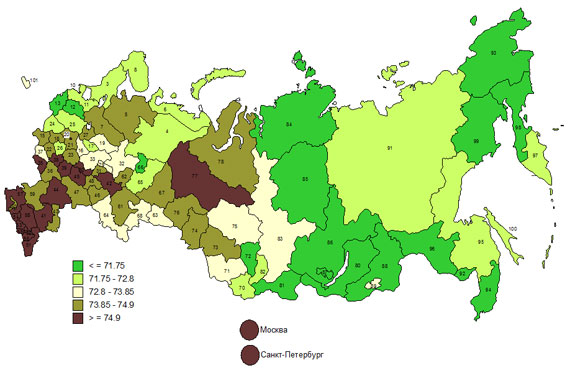

Общая картина дифференциации продолжительности жизни

по регионам хорошо видна на карте (рис. 11).

|

|

мужчины

|

|

|

женщины

|

Рисунок 11. Региональные различия в ожидаемой продолжительности

жизни при рождении в России, 2008 г.

В большинстве регионов отмечается разрыв различной величины,

между нынешними показателями и уровнем 1990 года, который к 2008

году так и не был достигнут. Исключение составляют Москва

и некоторые регионы Южного федерального округа. Так,

в 2008 году продолжительность жизни мужчин и женщин была даже выше,

чем в 1990 г: в Москве у мужчин на 3,7 года и у женщин на 3,2 года;

в Дагестане у мужчин на 2,5 года и у женщин на 2,2 года.

Наибольшее отставание нынешних показателей от уровня

1990 года отмечается в Чукотском автономном округе, где ожидаемая

продолжительность жизни меньше и у мужчин, и у женщин, соответственно

на 8,1 года и 7,9 года. Велико отставание также в Смоленской,

Псковской, Владимирской и Мурманской областях, где разрыв в показателях

у мужчин составляет 5-6 лет.

О неблагоприятной ситуации со смертностью весьма красноречиво

свидетельствует и тот факт, что в 2005 году в некоторых регионах,

ожидаемая продолжительность жизни в той или иной степени была ниже,

чем в 1994 году, когда, как известно, отмечалась наиболее

высокая смертность в мирное время во второй половине ХХ века. К

этим регионам относятся Тверская, Воронежская, Курская, Рязанская,

Калужская, Тульская, Орловская, Смоленская, Ивановская, Владимирская,

Костромская, Вологодская, Псковская, Кировская, Новгородская, Калининградская,

Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Курганская, Омская, Иркутская

области, а также Чувашская республика и Республика Мордовия. Отрадно,

что в большинстве из этих регионов в последующие годы отмечалось

более интенсивное снижение смертности и продолжительность жизни

в 2008 году достигла уровня 1998 года.

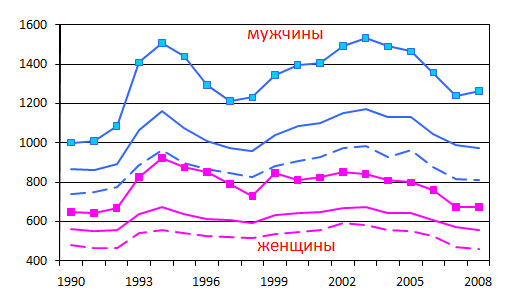

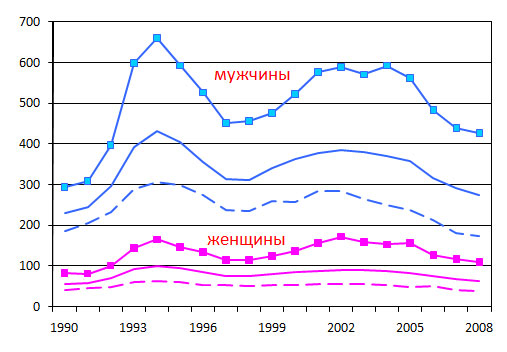

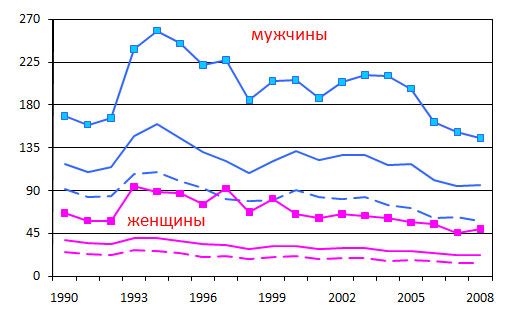

Рост межрегиональных различий в продолжительности жизни

в возрасте 15 лет и в смертности взрослых, вообще определяется динамикой

смертности от болезней системы кровообращения, внешних причин и

болезней органов дыхания. Как видно на рис. 12, расстояние между

10-ой и 90-ой персентилью в распределении регионов по стандартизованному

коэффициенту смертности от трех перечисленных классов причин устойчиво

росло в период роста смертности. Так, в 1998-2005 гг. разность между

10-ой и 90-ой персентилью коэффициента смертности от болезней системы

кровообращения увеличилась (с 405 до 504 у мужчин, с 215 до 249

у женщин). Разрыв показателей смертности от внешних причин изменился

следующим образом: у мужчин с 221 до 324, у женщин с 64 до 107.

Рост разрыва в случае болезней органов дыхания был зафиксирован

только у мужчин (со 107 до 125). У женщин же он снизился (с 49 до

39). Напротив, в период снижения смертности в 2006-2008 годах разность

между 10-ой и 90-ой персентилью снизилась практически по всем рассматриваемым

причинам.

|

|

Болезни системы кровообращения

|

|

|

Несчастные случаи, отравления

и травмы

|

|

|

Болезни органов дыхания

|

|

|

Новообразования

|

|

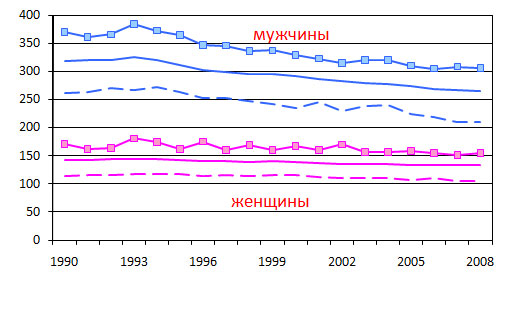

Рисунок 12. 10-я и 90-я персентили распределения регионов

Российской Федерации по стандартизованному коэффициенту смертности

от основных классов причин смерти, на 100000

Однако межперсентильная разность в распределении регионов

по стандартизованному коэффициенту смертности от новообразований

почти не изменяется. Отметим, что новообразования в большинстве

регионов - вторая-третья по величине причина смерти. В то же время

их вклад в межрегиональные различия – минимален около 10% у мужчин

и 14% у женщин. Именно поэтому устойчиво низкий уровень смертности

от новообразований в некоторых республиках Южного федерального округа

вызывает некоторое недоверие.

Межрегиональный разрыв в смертности от всех других болезней

и неустановленных причин увеличился и у мужчин и у женщин.

Следует отметить, что тенденция роста межперсентильной

разности при росте смертности и, напротив, некоторое ее снижение

при снижении смертности весьма устойчива. Обращает также на себя

внимание асимметрия распределения – регионы с более высокой смертностью

сильнее отличаются от общероссийской траектории.

В целом, несмотря на некоторое сокращение различий,

региональная вариация всех характеристик смертности не исчезает.

Отмечаемый на протяжении многих десятилетий, северо-восточный градиент

повышенной смертности продолжает сохраняться. На фоне существенной

региональной дифференциации показателей смертности различия в направленности

динамики этих показателей проявляются слабо. Изменения ожидаемой

продолжительности жизни при рождении и младенческой смертности в

каждом из регионов в целом повторяют общероссийскую динамику. Региональные

тенденции изменений продолжительности жизни в возрасте 15 лет имеют

те же особенности, что и тенденции изменений продолжительности жизни

при рождении. Особенности общей политики в области охраны здоровья

в регионах, видимо, слабо сказываются на показателях смертности.

Разумеется, на пути устойчивого снижения смертности

в России и ее регионах имеются серьезные трудности, связанные со

структурными особенностями российской смертности, в частности, такими,

как высокая доля умерших от внешних причин и низкий средний возраст

смерти от болезней системы кровообращения, особенно у мужчин. Неоднократно

отмечалось, что в России, впрочем, как и в других странах, только

прямым воздействием системы здравоохранения добиться снижения смертности

невозможно. Необходимо добиться изменения поведенческих стандартов

значительной части российского населения (избавиться от злоупотребления

алкоголем, ограничить роль курения, рационализировать питание и

т.д.). Это делает задачу снижения смертности более сложной, чем

та, которую приходилось решать нашим восточноевропейским соседям,

начавшим усваивать стандарты современного городского образа жизни

раньше, чем Россия, и в других исторических условиях.

В то же время такие специфические меры политики, как

политика на алкогольном рынке в России, неодинаково проявляют себя

на территориях с различной алкогольной культурой.

Важным условием для разработки действенных мер по снижению

смертности является наличие разнообразной, полной информации, получаемой

при проведении ряда репрезентативных демографических обследований

в области смертности, которые, к сожалению сейчас не проводятся,

и возвращение в разработку статистики естественного движения населения

социально-экономических признаков. На протяжении последних 15 лет

у нас нет информации о влиянии образования и других социальньно-демографических

факторов на уровень смертности, особенно это относится к младенческой

смертности, которая в целом снижается, но уровень ее еще далек от

соответствующего уровня в большинстве развитых стран.

Вместе с тем, обнадеживающие результаты снижения смертности

в 2005-2008 годах, которые, как отмечалось, как раз и были связаны,

в первую очередь, с относительно благоприятными тенденциями смертности

от внешних причин и сердечно-сосудистых заболеваний, позволяют надеяться,

что позитивные тенденции закрепятся, и динамика смертности в России

и ее регионах приобретет тот же характер, что и в большинстве стран

мира.

|