|

Население и общество №3 (1143) 2025

Информационный бюллетень

Института демографии

имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ

О международной миграции в Дальневосточном федеральном

округе *

Ольга Сергеевна Чудиновских

(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Совсем недавно средства массовой информации Дальневосточного

федерального округа (ДФО) написали о рекордном миграционном притоке,

который имел место в 2024 году[1].

Это действительно очень положительное явление, тем более что оно

наблюдалось и в России в целом. С августа 2024 года Росстат перешел

на новую технологию учета: вместо вручную заполненных бумажных носителей

(форм), Росстат теперь получает из МВД первичные данные в электронном

виде. По мнению статистиков, существенно удалось улучшить охват,

особенно международных мигрантов. Но не следует столь прямолинейно

воспринимать показатели, публикуемые Росстатом. Мы предлагаем посмотреть,

как особенности формирования федерального статистического наблюдения

за миграционными процессами влияют на наше восприятие общей картины.

Также мы попытаемся показать, какие реальные ориентиры можно использовать

и какие выводы можно сделать в отношении миграционной политики.

Несколько лет назад мы рассматривали эти вопросы, но с тех пор появились

новые публикации отечественных ученых, а также - новая, актуальная

статистика, позволяющая приблизить наше предыдущее исследование

к настоящему времени.

Формально, по данным Федеральной службы государственной

статистики, за 2019-2023 годы за счет миграции ДФО потерял в совокупности

около 75 тыс. человек. Потери за счет выбытия в другие регионы России

(отрицательная чистая миграция, или сальдо миграции) достигли 123,3

тыс. В целом по Дальневосточному округу частично смягчить, но не

компенсировать, миграционную убыль помогла только международная

миграция. В миграционном обмене с другими странам за пятилетие ДФО

получил около 38 тыс. человек. Положительная чистая миграция за

счет притока из зарубежных стран имела место только в 2019-2021

годах, а в 2022-2023 годах Росстат фиксировал миграционную убыль

по всем направлениям передвижения (табл. 1).

Таблица 1. Основные итоги миграции в ДФО по

направлениям передвижения в 2019-2023 годах, тыс. человек

|

Годы

|

Чистая миграция всего

|

В том числе, за счёт передвижений

|

|

в пределах России

|

международных

|

в т.ч.,

со странами СНГ

|

с другими

зарубежными странами

|

|

2019

|

-10,539

|

-26,062

|

15,523

|

12,584

|

2,939

|

|

2020

|

-19,926

|

-21,023

|

1,097

|

4,844

|

-3,747

|

|

2021

|

7,445

|

-27,236

|

34,681

|

31,216

|

3,465

|

|

2022

|

-37,513

|

-24,432

|

-13,081

|

-10,285

|

-2,796

|

|

2023

|

-14,178

|

-13,699

|

-0,479

|

-3,277

|

2,798

|

|

2019-2023

|

-74,711

|

-112,452

|

37,741

|

35,082

|

2,659

|

Источник: Данные Росстата.

Мы хотели бы привлечь внимание к особенностям отечественной

статистики миграции, о которых неспециалисты в большинстве случаев

не знают. С 2011 года Росстат включает в учет не только тех, кто,

совершив переезд, был зарегистрирован по месту жительства. В статистику

попадают и лица, временно зарегистрированные по месту пребывания

на срок свыше 9 месяцев. И таких в международной миграции оказывается

абсолютное большинство. По истечении срока регистрации они автоматически

считаются «выбывшими». Имеет место не только ротация (формальная

«отправка» мигрантов к месту постоянной прописки без реальной миграции),

но и появление категории «автовозврата», которую в принципе очень

трудно анализировать. Надо отметить, что отечественные исследователи

демографии Дальнего Востока (впрочем, и других регионов тоже) вынуждены

пользоваться этой статистикой, но, как правило, ее критически важные

ограничения не принимаются во внимание[2].

Мы фактически не знаем истинных итогов миграции, объёмы

потоков оказываются завышенными. Среди мигрантов, которых Росстат

учел как прибывших в регионы ДФО в 2019-2023 годах только 38% были

зарегистрированы по месту жительства, 36% имели временную регистрацию

на 9 месяцев и более. Еще 26% формально были учтены как прибывшие

только потому, что у них закончилась временная регистрация в другом

регионе, а местом жительства был указан ДФО, поэтому статистики

их «возвратили к месту постоянного жительства». Среди выбывших мигранты,

снятые с регистрационного учета по месту жительства, составили 42%,

временные мигранты с истекшей регистрацией – 34%, а доля мигрантов,

прописанных постоянно в ДФО, но временно зарегистрированных по месту

пребывания в других регионах, составила почти четверть потока. Отметим,

что почти вся международная миграция, как по России в целом, так

и по регионам, представлена временными мигрантами.

Справка

В 2023 году Росстат посчитал, что в ДФО прибыли

из-за рубежа 48,9 тыс. человек, из которых 5,5 тыс. имели гражданство

РФ и 43,4 тыс. были иностранными гражданами. Большинство россиян

зарегистрировались по месту постоянного жительства (4,3 тыс.), а

среди иностранных граждан таких было всего 78 человек. Остальные

иностранцы зарегистрировались временно (по месту пребывания), причем

больше половины - на срок от 9 до 12 месяцев. Кстати, мы предполагаем,

что прибывшими из-за границы россиянами при составлении формы статистического

учета для передачи в Росстат в органах МВД могли посчитать тех,

кто получил вид на жительство или разрешение на временное проживание

(РВП) и прописывался по этим документам, т.е. люди уже давно находились

на территории России, но были учтены как прибывшие из-за рубежа.

Среди выбывших в 2023 году за рубеж с территории ДФО 49,4 тыс. мигрантов

почти 47,1 были иностранными гражданами, из которых только 1 человек

был снят с регистрационного учета по месту жительства, у остальных

просто истек срок временной регистрации.

Соответственно, в формировании сальдо миграции (или

чистой миграции) эти компоненты участвовали очень неравномерно.

Как можно увидеть по данным табл. 2, фактически миграционный прирост

в ДФО формировался только за счет временных мигрантов, зарегистрированных

и снятых с регистрационного учета по месту пребывания. Это, при

всем несовершенстве отечественной статистики, показывает общий характер

миграции в регионе: преобладание временных форм миграции, пусть

даже с относительно долгосрочной регистрацией по месту пребывания.

Таблица 2. Распределение прибывших, выбывших

и миграционного прироста в ДФО в 2019-2023 годах по типу регистрации,

тыс. человек

|

Прибывшие

|

Всего

|

Зарегистрированы в новом месте жительства

|

Возвратились к месту жительства после временного пребывания

на другой территории

|

Прибыли к месту пребывания - всего

|

|

1526,881

|

579,491

|

401,155

|

546,235

|

|

Выбывшие

|

Всего

|

Сняты с регистрационного учета по прежнему месту жительства

|

Выбыли к прежнему месту жительства из территории временного

пребывания по окончании срока пребывания

|

Выбыли из места жительства к месту пребывания - всего

|

|

1601,592

|

672,867

|

550,763

|

377,962

|

|

Чистая миграция

|

Всего

|

За счет регистрации и снятия с учета по месту жительства

|

За счет автовозврата к месту жительства по истечении временной

регистрации по месту пребывания

|

За счет прибытия и выбытия к месту пребывания на срок 9 месяцев

и более

|

|

-74,771

|

-93,376

|

-149,608

|

168,273

|

Источник: Данные Росстата.

Для понимания того, сколько действительно международных

мигрантов переезжают в регионы ДФО с целью постоянного проживания

(и приобретения гражданства), лучше использовать административные

данные МВД России о числе иностранных граждан, получивших разрешение

на временное проживание, вид на жительство и гражданство Российской

Федерации.

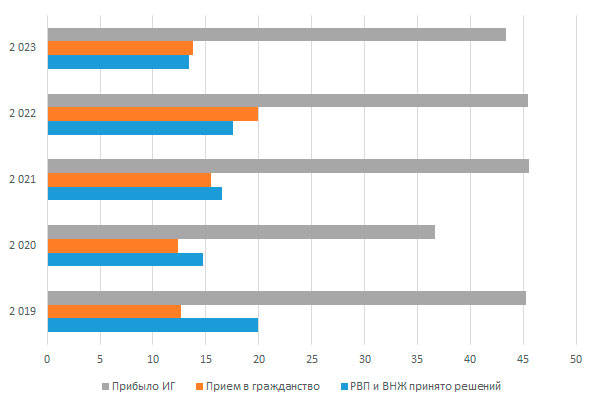

На рис. 1 хорошо видно, как различаются показатели количества

иностранцев, которые реально вошли в состав населения регионов ДФО,

получив соответствующие статусы, и числа прибывших, учтенных Росстатом.

Например, в 2023 году Росстат формально учел как прибывших на постоянное

жительство в ДФО 43,4 тыс. иностранцев, но в то же время органы

МВД выдали РВП и виды на жительство (в сумме) лишь 13,4 тысячам

иностранных граждан. В гражданство были приняты 13,8 тыс. человек.

Таким образом, применяемая Росстатом методология создает некую иллюзию

объемов миграции, которые, на самом деле, существенно скромнее.

С другой стороны, Росстат также не может игнорировать наличие определенных

совокупностей мигрантов, достаточно долго пребывающих на территории

региона, которых, в соответствии с международными рекомендациями,

нужно учитывать. Например, новая методика позволила лучше измерять

миграцию студентов. Но, на наш взгляд, все равно применяемый подход

не отражает миграцию на постоянное жительство, в нем слишком много

условностей и допущений, что требует его усовершенствования. Возможно,

после создания в России регистра населения, эти проблемы удастся

решить. Мы не приводим здесь данные МВД за 2024 год, т.к. их не

с чем сравнивать: официальной публикации сведений Росстата о миграции

в 2024 году в регионах России пока не было.

Рисунок 1. Число иностранных граждан, прибывших

на территорию ДФО и учтенных Росстатом, число решений о получении

разрешений на временное проживание и видов на жительство и число

принятых в гражданство в органах МВД в ДФО в 2019-2023 годах, тыс.

человек

Источник: Данные МВД России и Росстата.

Характер различий в показателях Росстата и МВД хорошо

показывает, что на самом деле основная часть международных мигрантов,

учтенных Росстатом в качестве долгосрочных, не остаются на территории

ДФО как постоянные жители. Имеет место ротация, циркуляция (приезд

и выезд или постановка на миграционный учет и снятие с учета). Тем

не менее, даже находясь в статусе временно пребывающих, такие мигранты

поддерживают экономику региона. Чаще всего их семьи остаются в стране

исхода и не переезжают в Россию. И самих мигрантов можно лишь условно

отнести к постоянному населению, они не снимаются с регистрационного

учета в своих странах и в подавляющем большинстве случаев не собираются

переезжать в Россию на ПМЖ.

Говоря о необходимости улучшения демографической ситуации

средствами миграции (привлечение мигрантов обязательно на постоянное

жительство, закрепление собственного населения путем удерживания

его от переезда в другие регионы), мы упускаем из виду значение

временных форм миграции и временного населения вообще.

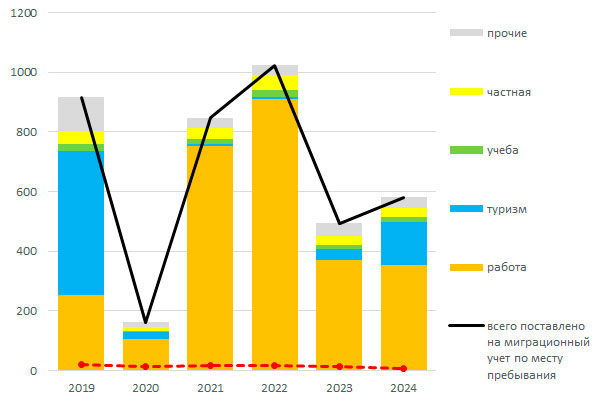

На рис. 2 представлено соотношение этих потоков: мы

попытались сравнить данные о числе лиц, поставленных на миграционный

учет по месту пребывания, с количеством лиц, получивших в ДФО разрешение

на временное проживание и вид на жительство. Особенностью данных

МВД является то, что в 2021-2022 годах статистика ГУВМ МВД России

разрабатывалась по фактам постановки на учет, а не по людям, поэтому

показатели за предыдущие и последующие годы не сопоставимы, но мы

приводим их для непрерывности ряда наблюдения. Едва заметная пунктирная

линия в нижней части графика отражает число лиц, получивших право

на проживание в ДФО на основе РВП или вида на жительство. Можно

увидеть кратно большие масштабы временных форм миграции (и мобильности),

среди которых лидирует временная миграция с целью работы. В 2024

году на миграционный учет с этой целью в ДФО были поставлены почти

353 тыс. иностранных граждан, а РВП и вид на жительство получили

всего 8,2 тыс. человек. В гражданство были приняты 9,3 тыс. человек.

Как отмечалось ранее, официальной публикации данных Росстата за

2024 год по регионам РФ пока не было.

Рисунок 2. Показатели миграционного учета по

месту пребывания по целям и числа лиц, получивших РВП и вид на жительство

в 2018-2024 годах в ДФО (2021-2022 – факты постановки на миграционный

учет иностранных граждан, 2018-2020 и 2023-2024 – количество иностранных

граждан), тыс. человек

Источник: Рассчитано по данным МВД России.

В большинстве регионов, входящих в ДФО, во временные

формы мобильности вовлекается многократно большее число мигрантов,

чем участвует в переезде на постоянное жительство. В табл. 3 (на

примере 2024 года) хорошо видно, как различаются масштабы числа

иностранных граждан, получивших право на проживание в субъектах

Федерации, входящих в ДФО, и число лиц, поставленных на временный

миграционный учет. В частности, в Амурской области всего 501 человек

получил РВП или вид на жительство, но, в то же время, с целью работы

в регион приехали почти 78 тысяч иностранцев; в Хабаровском крае

показатели составили соответственно около 2 тыс. и почти 80 тыс.

человек. Примерно такие же соотношения можно наблюдать и по данным

за предыдущие годы.

Таблица 3. Показатели миграционного учета иностранных

граждан по целям въезда, и числа лиц, получивших РВП и вид на жительство

в субъектах РФ, входящих в ДФО, в 2024 году, тыс. человек

|

|

Поставлены на миграционный учет по месту пребывания всего

|

из них по целям въезда:

|

Принято решений о выдаче РВП и ВНЖ*

|

|

деловая

|

туризм

|

учеба

|

работа

|

частная

|

прочие

|

|

Дальневосточный ФО

|

581,4

|

24,1

|

143,7

|

19,4

|

352,9

|

29,9

|

11,2

|

8,2

|

|

Республика Бурятия

|

34,1

|

1,0

|

8,3

|

1,6

|

15,3

|

6,6

|

1,4

|

0,4

|

|

Забайкальский край

|

48,1

|

2,4

|

8,0

|

0,9

|

33,6

|

2,2

|

1,0

|

0,3

|

|

Республика Саха (Якутия)

|

28,0

|

0,4

|

0,4

|

0,6

|

22,9

|

3,1

|

0,6

|

0,8

|

|

Приморский край

|

178,8

|

10,5

|

88,1

|

8,4

|

63,4

|

5,9

|

2,5

|

2,6

|

|

Хабаровский край

|

102,8

|

3,2

|

7,2

|

3,8

|

79,9

|

5,8

|

2,9

|

1,9

|

|

Амурская область

|

117,2

|

4,3

|

29,4

|

2,5

|

77,8

|

2,0

|

1,1

|

0,5

|

|

Камчатский край

|

25,8

|

0,3

|

0,7

|

0,5

|

22,4

|

1,6

|

0,4

|

0,4

|

|

Магаданская область

|

15,8

|

0,1

|

0,1

|

0,3

|

14,0

|

0,8

|

0,4

|

0,3

|

|

Сахалинская область

|

24,3

|

1,1

|

1,0

|

0,8

|

18,8

|

1,8

|

0,9

|

0,8

|

|

Еврейская АО

|

5,0

|

0,8

|

0,4

|

0,1

|

3,5

|

0,2

|

0,0

|

0,0

|

|

Чукотский АО

|

1,4

|

0,02

|

0,04

|

0,01

|

1,29

|

0,04

|

0,04

|

0,03

|

Источник: Данные МВД России.

Примечание: ВНЖ – вид на жительство.

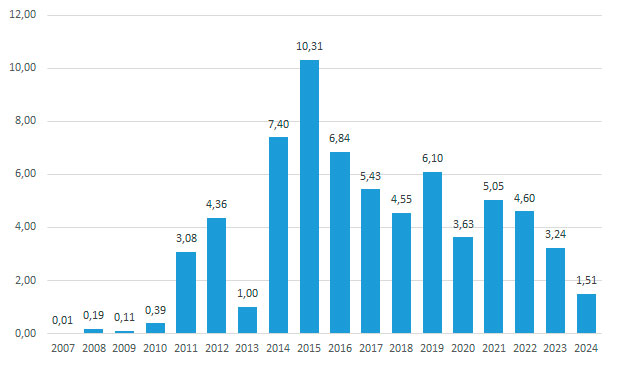

На наш взгляд, усилия, прилагаемые в ДФО по закреплению

местного населения и привлечению постоянных жителей региона извне,

не могут принести ожидаемого результата. В частности, надежды в

контексте привлечения международных мигрантов возлагались на Госпрограмму

содействия добровольному переселению соотечественников. Но в последние

годы ее показатели как по России в целом, так и по отдельным регионам,

существенно сократились (рис. 3). Несмотря на проводимые меры и

активизацию информационной кампании, (особенно после подписания

Президентом России Указа №702 – о поддержке мигрантов, разделяющих

традиционные российские ценности) на наш взгляд, нет оснований полагать,

что в ближайшее время существенно усилится миграционный приток иммигрантов

в Россию, в том числе, в качестве репатриантов или участников Госпрограммы

содействия переселению соотечественников. По данным МВД, к началу

мая 2025 года 1156 человек приехали в Россию на основании Указа

№702[3], т.е. речь идет об

относительно небольшом потоке. Что касается Госпрограммы, то всего

за годы её действия на территории ДФО в ней приняли участие (и состояли

на учете на начало 2025 года) 66,1 тыс. человек, что составило около

6% общероссийского показателя (1,2 млн).

Рисунок 3. Показатели участия в Госпрограмме

содействия добровольному переселению соотечественников в регионах

ДФО, 2007-2024 годы - поставлено на учет участников и членов семей,

тыс. человек

Источник: Данные МВД России.

Приведенные выше показатели долгосрочной миграции в

основном еще раз подтверждают давно замеченное обстоятельство. Несмотря

на реализацию разного рода инициатив, направленных на удержание

населения в регионе или привлечения туда мигрантов на постоянное

жительство, отток сдержать не удается. Как отметил известный исследователь

проблем демографии и миграции на Дальнем Востоке Ю.А. Авдеев, различные

проекты, реализуемые в регионе, вне зависимости от их масштаба «не

всегда позволяют увидеть контуры целостной картины будущего, что

является причиной неверных выводов и решений», что ведет к дальнейшему

оттоку населения из региона[4].

Складывается впечатление, что все проекты являются как

бы самоцелью, их результат не просчитывается и его недостижение

не рассматривается как повод для пересмотра всей политики различных

нацпроектов и программ в регионе[5].

Недостаточная эффективность применяемых в регионе экономических

преференций и реализуемых программ подтверждена выводами Счетной

палаты РФ, последний отчет датируется 2024 годом[6],

и он нашел отражение в центральных СМИ[7].

Судя по информации, размещенной в открытом доступе, это - хроническая

проблема, аналогичные выводы Счетная палата делала и в предыдущие

годы[8]. По-видимому, даже

реализуя различные экономические и социальные проекты в ДФО, пока

вряд ли возможно переломить ситуацию и развернуть миграционные потоки,

потому что результаты этих проектов не в состоянии остановить действие

выталкивающих из региона факторов и действия факторов притяжения

в других субъектах федерации. Тем более, что крупнейшие центры притяжения

наращивают активность по привлечению населения и рабочей силы.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать следующие

предварительные выводы. Конечно, нужно продолжать прилагать усилия

по привлечению в регионы ДФО населения, или закрепления на месте

тех, кто уже живет здесь. В любом случае, если главными факторами

будет повышение уровня жизни людей, это будет всем во благо. Но

также не стоит оставлять без внимания временные формы мобильности,

благодаря которым регион живет, в нем поддерживается экономическая

и социальная жизнь. В этой связи многое зависит от характера миграционной

политики. Поскольку регионы имеют не слишком много полномочий в

отношении регулирования международной миграции, основное значение

имеют решения, принимаемые на федеральном уровне. Поэтому, мы полагаем,

что нужно остановиться на острой дискуссии вокруг будущего российской

миграционной политики, особенно в отношении временных трудовых мигрантов.

В последние полтора-два года тема миграции стала одной

из ключевых в повестке ряда политических партий России, причем имеет

место своего рода соревнование – кто предложит более жесткие меры,

направленные не только на противодействие правонарушениям в сфере

миграции, но, по сути, на сокращение притока мигрантов – как временных,

так и на постоянное жительство. В частности, предлагаются меры по

ограничению права мигрантов выбирать локацию для проживания (не

ближе 200 метров от школ и детских дошкольных учреждений[9]

или в специальных городках-лагерях[10]),

предлагается введение всеобщего целевого оргнабора вместо системы

патентов[11] и т.д. Дальше

всех, пожалуй, продвинулась в антимигрантской риторике партия ЛДПР,

недавно предложившая полностью запретить мигрантам въезд в Россию

до конца 2025 года[12]. Причем

в качестве аргумента использованы данные Росстата о небывалом притоке

мигрантов в 2024 году, с упоминания которого мы начали эту статью.

В 2025 году заканчивается действие Концепции государственной

миграционной политики Российской Федераций на 2019-2025 годы и готовится

новый документ, который кто-то называет стратегией, кто-то - новой

концепцией. В марте 2025 года, выступая на заседании Коллеги МВД

России, Президент России сказал, что новую концепцию необходимо

принять уже в текущем году[13].

По-видимому, именно сейчас идет интенсивная работа над документом,

который впоследствии будет определять содержание новых нормативных

актов России в сфере миграции и приема в гражданство. 2024 год уже

был отмечен существенным ужесточением миграционной политики, иногда

неоправданно сильным. С 2025 года введен запрет на прием в школы

детей иностранных граждан, не владеющих русским языком, фактически

установлен запрет на воссоединение иностранцев, состоящих в браке

с гражданами России, со своими супругами, если у них нет общего

ребенка или если брак не длится три года и т.д. Если такой тренд

продолжится, то мы можем столкнуться с большими проблемами на рынке

труда, не говоря уже о том, что маловероятным будет желаемый миграционный

прирост, который хотя бы частично компенсирует естественную убыль

населения России.

Точечные упрощения, ориентированные на привлечение особых

категорий иностранных граждан, например, лиц, разделяющих традиционные

ценности, репатриантов и пр., по нашему мнению, вряд ли способны

стимулировать переезд в нашу страну большого числа мигрантов. К

тому же, не ясны перспективы их приживаемости и закрепления в России,

т.к. речь идет преимущественно о жителях стран дальнего зарубежья.

В этой связи хотелось бы процитировать слова лидера

фракции «Справедливая Россия – За правду» Государственной Думы С.М.

Миронова, который не так давно сказал, что в новой концепции миграционной

политики следует придерживаться жесткого разумного подхода[14].

Мы склоняемся к мнению, что подход может быть не жестким разумным,

а или жестким, или разумным. В последнем случае уже подразумевается

применение системы ограничителей, где это необходимо, и их отсутствие

там, где они не нужны. Если это не противоречит соображениям безопасности

России и экономической целесообразности, можно применять систему

менее жестких норм и правил допуска мигрантов на российский рынок

труда и к праву на проживание в России. Опыт многих стран мира,

и России в том числе, показывает, что избыточное «закручивание гаек»

ведет часто к противоположному результату – растет нелегальная миграция,

весь процесс становится менее управляемым.

В последнее время в СМИ можно также наблюдать предложения

заместить мигрантов из Центральной Азии мигрантами из ряда стран

дальнего зарубежья, в том числе – Индии, Африки и пр. Во-первых,

количественно они вряд ли смогут заместить массовую временную миграцию

из стран ближнего зарубежья, во-вторых, такая миграция не решит

демографических проблем России. Мигранты из ближнего зарубежья -

это иная категория. Общее историческое прошлое, относительная распространенность

русского языка, налаженные миграционные связи и сформировавшиеся

в России диаспоры создают в большей степени благоприятный потенциал

для миграции в Россию. При понимании рисков, которые несет миграция

в современных условиях, можно создать систему контроля, чему поможет

создание цифрового профиля мигранта, ведение иных механизмов регулирования

и, безусловно, системы мер по адаптации и интеграции.

Многие новые граждане России и лица, получающее вид

на жительство – это бывшие трудовые мигранты, начинавшие свой путь

в нашу страну в качестве временных работников. Неправильно считать,

что все они потенциальные правонарушители или преступники, или что

большинство получили гражданство России, используя коррупционные

схемы. Просто наше законодательство было таким, что 99% всех соискателей

до недавнего времени получали гражданство в упрощённом, т.е. ускоренном,

порядке. Мы должны быть прагматиками и хорошо понимать, что в силу

демографических причин мы не можем рассчитывать только на гипотетическое

повышение рождаемости. Это трудно решаемая задача и почти недостижимая

цель. В странах, испытывающих такие же проблемы старения населения,

как Россия, правительства не рассматривают пронаталистскую демографическую

политику как панацею. Большое внимание уделяется привлечению мигрантов

- в рамках программ и временной, и долгосрочной миграции, создаются

гибкие правила приема для разных категорий мигрантов, с учетом национальных

интересов и возможностей принимающей страны. Мы полагаем, что так

же следует поступать и нам, сочетая в миграционной политике подходы,

позволяющие контролировать потоки миграции, но, в то же время, не

создавая искусственных препятствий, снижающих привлекательность

России как страны для временной работы и для постоянного проживания.

Наиболее вероятным сценарием развития демографической

ситуации в ДФО в ближайшей и среднесрочной перспективе, по-видимому,

будет естественная убыль населения и миграционный отток в другие

регионы страны. Основным фактором, частично компенсирующим демографические

потери, останется временная международная миграция, но лишь в том

случае, если не будут введены избыточно жесткие регуляторы.

Для цитирования: Чудиновских О.С. О международной

миграции в Дальневосточном федеральном округе // Население и общество.

2025. №3 (114).

URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01079/scientific_digest01.php

* - Данная статья основана

на докладе автора, сделанном на заседании круглого стола "Пути

решения демографических проблем Дальнего Востока и их законодательное

обеспечение", проведенном Фракцией "Справедливая Россия

- За правду" Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации 6 мая 2025 года

[1] Иршенко С. Миграционный

приток населения на Дальний Восток показал рекордный рост // РБК-Приморье,

13 марта 2025 года

[2] См., например, Мотрич Е.Л.

Миграция в демографическом развитии российского Дальнего Востока

// Уровень жизни населения регионов России. 2022. Том 18. №1. С.

27–40. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.1.2; Кулаков М.П., Мищук С.Н.

Динамика и возрастная структура миграционных потоков регионов Дальнего

Востока // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции,

прогноз. 2025. Т. 18. № 1.С. 220–242. DOI: 10.15838/esc.2025.1.97.13;

Демографическая характеристика Дальневосточного федерального округа.

Восточный центр государственного планирования (ФАНУ «Востокгосплан»),

2024 URL: https://vostokgosplan.ru/wp-content/uploads/1608-2024_demografija_dajdzhest.pdf?ysclid=majsil7gdi716680135

(дата просмотра – 25.05.2025)

[3] МВД России фиксирует увеличение

числа иностранцев, которые разделяют российские духовно-нравственные

ценности и выбирают Российскую Федерацию в качестве нового дома

для себя и своей семьи. URL: https://63.мвд.рф/news/item/64701429

(Дата просмотра – 29.05.2025 года)

[4] Авдеев Ю.А. Дальний Восток:

как остановить отток населения и сделать его привлекательным? (полемические

размышления) // Уровень жизни населения регионов России. 2021. Том

17. No3. С. 299–313. DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.3.1

[5] Крючкова Е. Льготам не

хватило меткости // Коммерсантъ, 25 февраля 2025 года https://www.kommersant.ru/doc/7533572?ysclid=mahznh7jaa818411202

[6] Отчет о результатах экспертно-аналитического

мероприятия «Оценка результативности деятельности акционерного общества

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», результатов реализации

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы» и применения

преференциального режима на Курильских островах в 2021–2023 годах

(с учетом информации Контрольно-счетной палаты Сахалинской области)».

Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 26 декабря

2024 года. М. 2025

[7] Крючкова Е. Льготам не

хватило меткости // Коммерсантъ, 25 февраля 2025 года

[8]См., например, (2021 г.)

Счетная палата выявила 460 проблемных проектов на 59 млрд руб. на

Дальнем Востоке. URL: https://www.interfax.ru/russia/769343?ysclid=mahzxv32c6263179127

(дата просмотра – 29.05. 2025 года); (2020 г.) На зарплату хватает:

куда делись деньги для Арктики и Кавказа. Счетная палата выявила

миллиардные нарушения при реализации госпрограмм. URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/06/22/13126561.shtml?ysclid=mai017pi7907754191

(дата просмотра – 29.05. 2025 года); (2019 г.) Счетная палата нашла

недоработки в проекте программы развития Дальнего Востока. URL:

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6625299?ysclid=mahzzs48yp261220199

(дата просмотра – 29.05. 2025 года)

[9] В ГД разработают законопроект

о запрете размещать мигрантов вблизи школ и детсадов // ТАСС, 8

декабря 2024 года

[10] Смирнова А. Депутат

ГД Миронов: мигрантов нужно отправлять жить в отдельных лагерях

// Подмосковье сегодня, 27 ноября 2024 года

[11] Для приема на работу

иностранцев Минтруд предложил новый механизм — целевой организованный

набор // Консультант-Плюс URL: https://www.consultant.ru/legalnews/24919/?ysclid=maibncswnc221679849

(дата просмотра – 29.05.2025 года)

[12] ЛДПР выступает за полный

запрет въезда мигрантов в Россию // Коммерсантъ, 13 марта 2025 года

[13] Мотызлевская П. Путин

поручил как можно быстрее принять новую концепцию миграционной политики

// Коммерсантъ, 5 марта 2025 года

[14] СРЗП предлагает изменения

в Концепцию миграционной политики URL: https://mironov.ru/15083810?ysclid=maibrg3crc121667514

(дата просмотра – 29.05.2025)

|