|

Население и общество №2 (113) 2025

Информационный бюллетень

Института демографии

имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ

Младенческая смертность в Москве в 1939-1949 годах

Юлия Владимировна Хавраева

(Институт демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ)

В XX веке Москва, как и вся Россия, имела относительно

высокий уровень смертности среди новорожденных. Например, в начале

ХХ века, в 1901–1905 годах, из каждых 1000 рождённых в Москве умирали

262 младенца, а в европейской части Российской империи — 253 (Уиппль,

Новосельский 1929: 606). В то время уровень смертности в Москве

значительно отставал от западноевропейских стран: более чем в два

раза превышал показатель Парижа. К концу 1930-х годов младенческая

смертность в России снизилась. В 1939 году из 1000 новорожденных

в стране умирали 189 младенцев, а в Москве — 154 (рис.1).

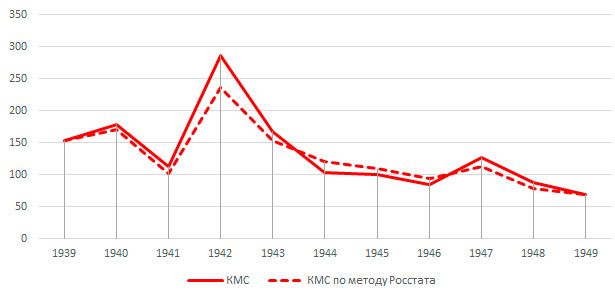

Рисунок 1. Коэффициент младенческой смертности

(КМС) для Москвы в 1939-1949 гг.

Источник: Расчёты автора на основании сведений текущего

учета ЦСУ, хранящихся в архивах ЦГАМ. Ф. Р-126. Оп. 13. Д. 159;

173: 189: 204; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 204; 341; 432; 777; Оп.

329. Д. 4480; ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 93; 171.

Примечание: КМС – рассчитанный простым способом как

отношение чисел умерших к числу родившихся, по методу Росстата

– с поправкой на поколения[1].

Период с 1939 по 1940 год характеризуется ростом уровня

младенческой смертности. В качестве основных факторов роста современники

выделяли неудовлетворительную работу детских консультаций, превратившихся

фактически в амбулатории, и исторический температурный минимум зимы

1939-1940 гг., когда температура в январе в городе доходила

до минус 44 градусов[2]. Вызывали

нарекания современников и качество предоставляемой молочными кухнями

продукций и распространение в детских учреждениях заразных заболеваний.

Несмотря на то, что организация медицинской помощи в детских учреждениях

помогали разгрузить женщин, совмещающих материнство и рабочую занятость,

ясли и детские сады в то же время были рассадником различных вирусных

и инфекционных заболеваний.

Тем не менее, в эти годы была заложена основа для снижения

детской смертности в будущем – реформирование системы здравоохранения,

открытие молочных кухонь, пунктов сбора (сцеживания) грудного молока,

ввод в производство сульфаниламидных препаратов. Впрочем, начавшаяся

летом 1941 года война затормозила эти процессы. В последующие

годы демографическая ситуация во многом определялась условиями военного

времени и первых послевоенных лет.

При анализе динамики коэффициентов младенческой смертности

в этот период следует учитывать фактор массовой миграции. Более

миллиона человек выехали из Москвы в начале войны. В результате

соотношение между умершими детьми и новорожденными искажалось –

часть детей на первом году жизни, которые в дальнейшем умерли в

возрасте до 1 года, была эвакуирована вместе родителями. Этим можно

объяснить резкое падение уровня младенческой смертности в 1941 году.

Практически сразу после начала войны были закрыты все

детские ясли (которые стали постепенно возобновлять свою работу

уже с середины 1942 года). В условиях войны частично была разрушена

социальная инфраструктура и поврежден жилищный фонд. Была нарушена

система водопровода и канализации, существовали серьезные перебои

в очистке города от мусора. Как указывали врачи в те годы, «мусорные

мухи являются одним из источников распространения такой опасной

болезни, как дизентерия»[3].

В условиях топливного кризиса жилые помещения практически не отапливались,

а социальные учреждения отапливались с перебоями.

Оставалась тяжелой продовольственная ситуация в столице[4].

На фоне тяжелого продовольственного и санитарно-эпидемиологического

положения в городе в 1942 году выросла практически в два раза младенческая

смертность (достигшая значений конца XIX века). Тем не менее, в

этот тяжёлый период произошёл значительный перелом: начиная с 1943

года уровень младенческой смертности начал быстро снижаться (Сифман

1979). Заложенные в предвоенные годы мероприятия по охране материнства

и детства в совокупности с восстановлением производства лекарственных

средств и выводом города из осадного положения привели к снижению

младенческой смертности до уровня 1939 года.

К концу войны – в 1945 году - младенческая смертность

достигла рекордных 100,9 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми

– значение в 1,5 раза ниже довоенного 1939 года. Тренд на снижение

смертности сохранялся и в послевоенный период, за исключением голодных

1946-1947 годов. В этот период медицинские работники обращали внимание

на неудовлетворительное физическое развитие детей, сульфидиноустойчивость

и значительный перегруз детских лечебных учреждений[5].

В конце 1947 года были отменены продовольственные карточки, постепенно

улучшалась продовольственная обеспеченность и санитарно-эпидемиологическая

обстановка, развивалась сеть медицинских учреждений и социальная

инфраструктура, в том числе предназначенная для охраны здоровья

детей и матерей. Все это, наряду с расширением практики применения

новых лекарственных средств и методов лечения, способствовало тому,

что в 1949 г. уровень младенческой смертности в Москве снизился

до 69‰ и был в 2,2 раза ниже довоенного 1939.

Структура младенческой смертности

При анализе младенческой смертности по возрасту выделяют

два возрастных интервала: неонатальный, относящийся к первому месяцу

жизни (в настоящее время 0-27 дней), и постнеонатальный, относящийся

к последующим 11 месяцам 1-го года жизни. Кроме того, неонатальный

период жизни ребенка делится на два подпериода: ранний неонатальный

(первые 7 дней) и поздний неонатальный. Соответственно, говорят

о неонатальной и постнеонатальной смертности. Как уже отмечалось,

в СССР неонатальная смертность детей учитывалась с момента рождения

до 30-го дня жизни.

При этом следует помнить, что возрастная структура смертности

в течение первого года жизни новорожденного определенным образом

связана с причинами смерти (Пресса 1966). В частности, в неонатальном

периоде существенную роль занимают смерти от эндогенных причин,

т.е. от врожденных пороков развития, неудачных родов, пневмоний

новорожденных, постнатальных асфиксий. В постнеонатальном периоде

на первый план выходит экзогенная смертность, причинами которой

являются инфекционные и паразитарные заболевания, недостаточное

и неправильное питание, несчастные случаи и другие внешние причины.

Прогресс в снижении младенческой смертности проявляется в ослаблении

действия экзогенных причин и в концентрации смертей в неонатальном

периоде, а затем в раннем неонатальном периоде (Пресса 1966).

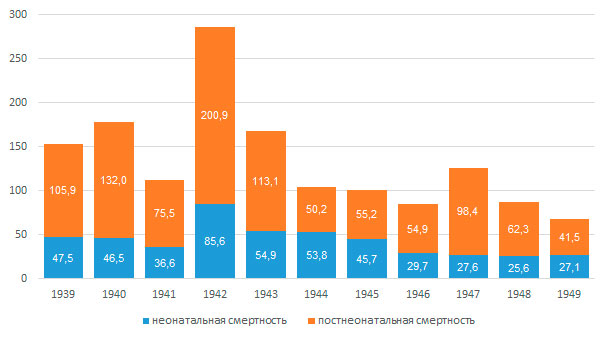

В 1939 году структура смертности характеризовалась распределением

числа умерших в основе своей в постнеонатальный период. Такая ситуация

характерна для обществ с высокой экзогенной смертностью. На первый

месяц жизни приходилось порядка 31% от всех умерших в возрасте до

1 года в 1939 году.

Рисунок 2. Коэффициенты неонатальной и постнеонатальной

смертности

Источник: ЦГАМ. Ф. Р-126. Оп. 13. Д. 159; 173: 189:

204; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 204; 341; 432; 777; Оп. 329. Д.

4480; ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 93, 160.

Как видно из графика на рис. 2, коэффициент постнеонатальной

смертности снизился с 105,9 в 1939 году до 55,2 в 1945 году (т.е.

практически в два раза) и до 41,5 в 1949 году. То есть за десять

лет смертность во 2-12 месяцы жизни, обуславливаемая в основной

экзогенными причинами, снизилась в 2,5 раз. Коэффициент смертности

в неонатальный период также заметно снизился с 47,5 в 1939 году

до 27,1 в 1949 году. В то же время необходимо отметить, что основное

снижение неонатальной смертности началось только с 1946 года. То

есть снижение коэффициента младенческой смертности в годы войны

происходило только за счёт постнеонатального периода. Обращают на

себя внимание 1947-1948 годы, отмечавшиеся повышением коэффициента

младенческой смертности из-за голода послевоенных лет и экстремальной

перегрузки системы здравоохранения в условиях её только начавшегося

восстановления. В эти два года наблюдается рост исключительно постнеонатальной

смертности, тогда как неонатальная смертность продолжила свое снижение.

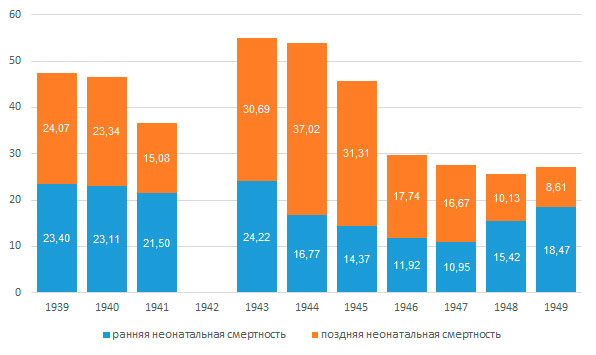

Несмотря на снижение КМС уже в 1944 года до уровня ниже

1939 года, поздняя неонатальная смертность сохраняла значения выше

довоенных вплоть до 1946 года (тогда коэффициент поздней неонатальной

смертности составил 17,7 против 24,07 в 1939 году), после чего началось

её активное снижение, даже в 1947-1948 годах. С 1939 по 1949 год

смертность в период 7-30 дней жизни снизилась в 2,7 раза, достигнув

рекордных 8,61 умерших на 1000 родившихся живыми (рис.3).

Рисунок 3. Коэффициенты ранней и поздней неонатальной

смертности

Источники: ЦГАМ. Ф. Р-126. Оп. 13. Д. 159; 173: 189:

204; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 204; 341; 432; 777; Оп. 329. Д.

4480; ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 93; 171.

Несколько иначе обстояло дело с ранней неонатальной

смертностью, которая хоть и снизилась за 10 лет, но не так сильно,

как в другие подпериоды первого года жизни – если в 1939 году в

первую неделю жизни умирало 23,4 ребенка на 1000 родившихся живыми,

то в 1949 – 18,4‰, причем значения, близкие к этому, были

достигнуты уже в 1944 году, а минимальные пришлись на 1947 год –

10,9‰.

В целом, основной вклад в снижение коэффициента младенческой

смертности в период с 1939 по 1949 год внесло снижение смертности

в постнеонатальный период (76%).

Причины смерти

Трансформации в структуре причин смерти наглядно показывают

результативность внедрения новых лекарственных средств, а также

улучшения системы охрана материнства и детства: виден прогресс в

снижении смертности от основных причин (болезни органов пищеварения,

органов дыхания, инфекционные заболевания), который начинается в

1943-1944 годах (таб. 1). Особенно заметным был успех в снижении

постнеонатальной смертности от болезней органов пищеварения и инфекционных

заболеваний, который был прерван в период голода 1946-1947 годов.

Именно экзогенную смертность в постнеонатальный период легче всего

поставить под контроль. В неонатальном периоде обнаруживается резкое

снижение смертности от отдельных состояний, возникающих в перинатальном

периоде. По этой причине снижается ранняя неонатальная смертность.

После 1945 года быстро снижается смертность от основной экзогенной

составляющей – болезней органов дыхания, но до этого года обращает

внимание ее скачкообразная динамика. Несмотря на невысокий уровень

по сравнению с другими классами причин смерти, заметен и скачкообразный

рост смертности от врожденных аномалий в годы войны, особенно в

1941 и 1943 годах.

Таблица 1. Неонатальная и постнеонатальная смертность

от отдельных групп причин на 1000 родившихся, Москва, 1939-1949

|

Причины смерти

|

1939

|

1940

|

1941

|

1942

|

1943

|

1944

|

1945

|

1946

|

1947

|

1948

|

1949

|

|

Неонатальная

|

|

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

|

29,2

|

28,8

|

16,5

|

50,1

|

24,1

|

20,4

|

16,1

|

12,8

|

12,2

|

16,0

|

17,3

|

|

Болезни органов дыхания

|

12,7

|

12,6

|

7,0

|

24,7

|

18,1

|

21,3

|

18,6

|

9,7

|

8,7

|

4,6

|

5,2

|

|

Болезни органов пищеварения

|

1,6

|

1,3

|

0,9

|

3,3

|

1,5

|

1,5

|

1,8

|

0,8

|

0,8

|

0,4

|

0,2

|

|

Врождённые аномалии

|

0,0

|

1,8

|

10,9

|

2,2

|

7,0

|

6,4

|

5,1

|

4,7

|

3,3

|

2,8

|

3,5

|

|

Инфекционные заболевания

|

2,2

|

0,4

|

0,5

|

2,2

|

1,7

|

2,0

|

2,2

|

1,0

|

0,9

|

0,6

|

0,3

|

|

Остальные причины

|

1,8

|

1,4

|

0,9

|

3,0

|

2,5

|

2,2

|

1,9

|

0,7

|

1,7

|

1,2

|

0,5

|

|

Постнеонатальная

|

|

Болезни органов дыхания

|

33,6

|

49,1

|

32,6

|

85,4

|

52,4

|

26,3

|

28,3

|

21,9

|

33,9

|

22,1

|

19,6

|

|

Болезни органов пищеварения

|

35,1

|

47,8

|

19,7

|

62,6

|

23,9

|

9,7

|

9,5

|

12,9

|

20,3

|

9,8

|

5,5

|

|

Инфекционные и заболевания

|

29,2

|

27,1

|

16,2

|

34,0

|

23,4

|

7,7

|

10,6

|

15,3

|

31,5

|

21,3

|

13,5

|

|

Врождённые аномалии

|

0,0

|

0,6

|

0,7

|

0,6

|

2,1

|

1,3

|

1,3

|

1,0

|

1,4

|

0,8

|

0,9

|

|

Болезни нервной системы

|

4,4

|

3,3

|

2,5

|

4,7

|

3,2

|

2,0

|

2,4

|

1,4

|

1,8

|

1,2

|

0,7

|

|

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

|

2,1

|

0,0

|

0,3

|

5,4

|

1,4

|

1,5

|

1,4

|

1,0

|

0,8

|

0,2

|

0,2

|

|

Остальные причины

|

1,7

|

4,3

|

3,5

|

8,2

|

6,6

|

1,8

|

2,0

|

1,4

|

8,8

|

7,6

|

1,1

|

|

Общая

|

|

Болезни органов дыхания

|

46,3

|

61,6

|

39,5

|

110,2

|

70,5

|

47,6

|

46,8

|

31,6

|

42,7

|

26,6

|

24,8

|

|

Болезни органов пищеварения

|

36,7

|

49,1

|

20,5

|

65,9

|

25,4

|

11,2

|

11,2

|

13,7

|

21,1

|

9,6

|

5,7

|

|

Инфекционные заболевания

|

31,4

|

27,5

|

16,7

|

36,2

|

25,1

|

9,7

|

12,8

|

16,3

|

32,3

|

21,9

|

13,9

|

|

Врожденные аномалии

|

0,0

|

2,4

|

11,6

|

2,8

|

9,1

|

7,7

|

6,3

|

5,7

|

4,7

|

3,5

|

4,4

|

|

Болезни нервной системы

|

5,6

|

3,5

|

2,7

|

5,4

|

3,6

|

2,7

|

2,8

|

1,6

|

2,0

|

1,3

|

0,8

|

|

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

|

31,4

|

28,8

|

16,8

|

55,5

|

25,5

|

21,9

|

17,4

|

13,8

|

12,9

|

16,2

|

17,5

|

|

Остальные причины

|

2,3

|

5,5

|

4,2

|

10,5

|

8,7

|

3,3

|

3,5

|

1,9

|

10,3

|

8,7

|

1,5

|

Источники: Расчёты выполнены авторами на основе архивных

данных ЦГАМ. Ф. Р-26. Оп. 13. Д. 165, 189, 204, 220; РГАЭ. Ф.

1562. Оп. 20. Д. 154, 213, 440, 431, Оп. 329. Д. 3815; ГАРФ. Ф.

А-374. Оп. 11. Д. 160, 664.

Младенческая смертность в Москве в сравнении

с другими городами и странами

К началу 1940-х годов младенческая смертность в Москве

была хоть и ниже общероссийской, но существенно отставала от значений

некоторых городов и стран: например, во Франции число умерших в

первый год жизни на 1000 живорожденных было в 2,2 раза ниже, чем

в Москве, в Париже - в 2,5 раза, в Лондоне – в 3,3 раза, а

в Нидерландах - в 4,5 раза (табл. 2). О масштабах отставания также

говорит тот факт, что в Англии и Уэльсе уровень смертности такой,

как в Москве в 1939 году, был зафиксирован в 1900 году (Martin 1949:

438). Перед началом Второй мировой войны по уровню смертности самой

близкой к России была наименее развития из указанных в табл. 2 стран

- Испания.

Таблица 2. Коэффициенты младенческой смертности

в Москве, некоторых городах и странах

|

Год

|

1939

|

1940

|

1941

|

1942

|

1943

|

1944

|

1945

|

1946

|

1947

|

1948

|

1949

|

|

Москва

|

153,6

|

178,5

|

112,0

|

286,5

|

168.0

|

104,0

|

100,9

|

84,6

|

126,1

|

87,8

|

68,6

|

|

Париж

|

61,3

|

76,4

|

66,2

|

57,6

|

56,5

|

61,2

|

88,5

|

65,2

|

63,4

|

50,4

|

47,1

|

|

Лондон

|

46,0

|

48,9

|

58,1

|

51,2

|

51,0

|

51,5

|

42,9

|

40,2

|

34,3

|

30,2

|

26,6

|

|

Рим

|

68,0

|

80,0

|

77,0

|

85,0

|

91,0

|

121,0

|

84,0

|

70,0

|

66,0

|

57,0

|

52

|

|

Токио

|

76,4

|

59,5

|

62,2

|

62,8

|

-

|

-

|

-

|

-

|

62,4

|

47,6

|

47,0

|

|

РСФСР

|

188,0

|

214,3

|

196,7

|

313,9

|

160,4

|

111,6

|

85,1

|

81,2

|

132,0

|

95,0

|

85,6

|

|

США

|

48,0

|

47,4

|

45,9

|

41,2

|

40,7

|

39,4

|

38,1

|

34,6

|

32,8

|

31,8

|

31,4

|

|

Италия

|

97,0

|

103,0

|

115,0

|

112,0

|

115,0

|

103,0

|

103,0

|

87,0

|

84,0

|

72,0

|

74,0

|

|

Франция

|

68,3

|

91,4

|

75,0

|

76,7

|

81,0

|

82,3

|

113,7

|

77,8

|

71,1

|

55,9

|

60,3

|

|

Финляндия

|

69,7

|

88,3

|

59,2

|

67,3

|

49,5

|

68,6

|

63,2

|

56,2

|

58,5

|

51,9

|

48,3

|

|

Нидерланды

|

33,7

|

39,1

|

43,6

|

39,5

|

40,1

|

46,3

|

79,7

|

38,7

|

33,5

|

29,3

|

26,8

|

|

Испания

|

138,4

|

112,0

|

146,6

|

106,8

|

102,6

|

96,2

|

88,2

|

90,5

|

74,2

|

67,9

|

72,7

|

|

Англия и Уэльс

|

50,6

|

56,8

|

60,1

|

50,6

|

49,1

|

45,4

|

46,0

|

42,9

|

41,4

|

33,9

|

32,4

|

Источники: Для Москвы – расчёты авторов на основе данных

ЦГАМ. Ф. Р-126. Оп. 13. Д. 159; 173: 189: 204; РГАЭ. Ф. 1562.

Оп. 20. Д. 204; 341; 432; 777; Оп. 329. Д. 4480; ГАРФ. Ф. А-374.

Оп. 11. Д. 93; Для РСФСР – расчёты автора на основе данных (Демоскоп

2020); для остальных городов и стран – French National Institute

for Demographic Studies (по запросу); Central Bureau voor de Statistiek;

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan; (Barbieri 1998:

814; General Register Office 1949: 28-29, 34; 1939: 23; 1951:

20-24;1953: 20-21; Istituto central di statistica del Regno d’Italia

1941: 87; 1943: 87; 1948: 124; Istituto central di statistica

1952: 18, 60; 1953: 16, 41; Garcia-Gil et al. 1989: 1353; Tilastokeskus

2019; National office of vital statistics 1951: XLVIII).

Динамика младенческой смертности в других городах и

странах мира, как и в России, определялась прежде всего обстоятельствами

военного времени: активные боевые действия на территории Франции

происходили в 1940 году, а в 1945-1947 годы страна преодолевала

последствия войны. В Италии активные боевые действия с сопутствующими

разрушениями, продовольственным кризисом обусловили в 1943-1945

годах подъем младенческой смертности. В Англии тяжелый период выдался

на 1940-1941 годы (причем рост младенческой смертности там произошел

только за счёт постнеонатальной составляющей). С ноября 1944 по

май 1945 года голод охватил Нидерланды, когда коэффициент младенческой

смертности там вырос практически в два раза, также преимущественно

за счёт смертности в постнеонатальный период. В эти месяцы уровень

младенческой смертности в трех крупнейших городах страны вырос в

2,9 раза, а остальной части страны – в 2 раза (Zwarte, Ekamper,

Lumey 2023: 10). Несмотря на это, такого роста младенческой смертности,

который наблюдался в Москве в 1942 году, не знала ни одна другая

страна из рассматриваемого списка: максимальные значения принадлежат

Испании в 1941 году – 146,6‰ – цифра более высокая, чем в Москве

в предвоенные годы.

Уровень ранней неонатальной смертности в Москве на фоне

высоких показателей поздней неонатальной и особенно постнеонатальной

кажется необыкновенно низким. Более того, в отдельные годы (1944-1948)

он опускается ниже показателей США, Англии и Уэльса и даже Нидерландов.

При этом минимальный уровень был зафиксирован московской статистикой

в «голодном» 1947 году – 10,9‰. Для сравнения укажем, что подобное

значение было достигнуто, например, в Италии, Греции и Польше только

в конце 1970-х годов. К концу 1940-х годов отставание России и Москвы

от других городов и стран мира сократилось за счет более сильного

снижения младенческой смертности в Москве: коэффициент в столице

в 1949 году был ниже, чем в 1939 году, в 2,2 раза.

Следует заметить, что зарубежные исследователи в качестве

факторов снижения младенческой смертности в других странах в первой

половине ХХ века выделяют улучшение жилищных условий, социальной

гигиены, питания детей, более доступное образование для матерей,

эффективную утилизации сточных вод, организацию дородового ухода

и медицинского обслуживания после родов (McKeow, Turner 1975; Wegman

2001; Woods, Watterson, Woodward 1989). Однако период Второй мировой

войны выделяется особо: во время нестабильной экономической ситуации

в течение десятилетия младенческая смертность в 1940-е годы снижалась

(Garcia-Gil et al. 1989: 1352). Для этого периода ключевое влияние

оказали развитие медицины и системы здравоохранения, в частности

внедрение сульфаниламидных препаратов, антибиотиков и безопасное

переливание крови(CDC on Infant and Maternal Mortality in the United

States: 1900-99 1999; Nakamura, Nagai, Yanagawa 1991; Yorifuji et

al. 2011) и прочие (Pozzi, Farinas 2015). В Москве, как отмечалось

выше, в военные годы внедрение новых препаратов сыграло также ключевую

роль в снижении младенческой смертности. Но вместе с тем, несмотря

на трудности военного времени, в столице улучшалась организация

дородового ухода и медицинского обслуживания матерей и новорожденных.

Заключение

В сложнейший период Великой отечественной войны, когда

все сферы жизни простых граждан перешли на рельсы тотальной мобилизации,

чтобы дать отпор врагу, младенческая смертность, несмотря на резкое

повышение в 1942 году, уже в 1944-м опустилась ниже довоенного уровня.

В 1940-е годы активное применение нашли сульфаниламидные препараты.

Благодаря их внедрению в лечебную практику, общему улучшению уровня

жизни, а также всесторонней работе государства в области развития

социальной инфраструктуры и организованной системы охраны материнства

и детства, в столице КМС за 10 лет снизился в 2,2 раза в основном

за счёт экзогенной смертности и приблизился к значениям некоторых

развитых стран.

Список литературы

- Пресса Р. (1966). Народонаселение и его изучение. Москва: Статистика.

- Росстат (2023) Демографический ежегодник России. 2023. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207

- Сифман Р.И. (1979). К вопросу о причинах снижения детской

смертности в годы Великой Отечественной войны / под ред. Е.М.

Андреев, А.Г. Вишневский. Продолжительность жизни: анализ

и моделирование. Москва: Статистика. сс. 50–60

- Уиппль Дж.Ч., Новосельский С.А. (1929). Основы демографической

и санитарной статистики.

- Barbieri M. (1998). La mortalite infantile en France. Population

(french edition), 53(4), 813–838. https://doi.org/10.2307/1534560

- CDC on Infant and Maternal Mortality in the United States: 1900-99.

(1999). Population and Development Review, 25(4), 821–826

- Central Bureau voor de Statistiek (CBS). Retrieved from https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37556/table?ts=1724834958485

- Garcia-Gil C. et al. (1989). Epidemiological Appraisal of the

Active Role of Women in the Decline of Infant Mortality in Spain

during the Twentieth Century. Social Science & Medicine, 29(12),

1351–1362. https://doi.org/10.1016/0277-9536(89)90235-9

- General Register Office (1939). The Registrar General's statistical

review of England and Wales for the years 1938 and 1939. https://archive.org/details/sid14149160/mode/2up

- General Register Office (1949). The Registrar General's statistical

review of England and Wales for the six years 1940-1945 Vol.1.

https://archive.org/details/sid14162350/page/31/mode/1up

- General Register Office (1951). The Registrar General's statistical

review of England and Wales for the two years 1946-1947 Vol.1.

https://archive.org/details/sid14162410/page/24/mode/1up

- General Register Office (1953). The Registrar General's statistical

review of England and Wales for the two years 1948-1949. https://archive.org/details/sid14162420/mode/2up

- Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia (1941). Movimento

della popolazione e cause di morte nell’anno 1939. Serie II, Vol.

2. https://ebiblio.istat.it/digibib/Demografia/Movimentostatocivile/IST0002875Mov_pop_cau_mor_1939.pdf

- Istituto centrale di statistica del Regno d’Italia (1943). Movimento

della popolazione e cause di morte nell’anno 1940. Serie II, Vol.

3. https://ebiblio.istat.it/digibib/Demografia/Movimentostatocivile/IST0002875Mov_pop_cau_mor_1940.pdf

- Istituto centrale di statistica della Republica Italiana (1948).

Movimento della popolazione e cause di morte negli anni 1941-1942.

Serie II, Vol. IV. https://ebiblio.istat.it/digibib/Demografia/Movimentostatocivile/IST0002875Mov_pop_cau_mor_1941_1942.pdf

- Istituto central di statistica (1952). Movimento della popolazione

secondo gli atti dello stato civile negli anni 1943-1948. Serie

III, Vol. I. https://ebiblio.istat.it/digibib/Demografia/Movimentostatocivile/IST0002984Mov_pop_att_stat_civ_1943_48.pdf

- Istituto central di statistica (1953). Movimento della popolazione

secondo gli atti dello stato civile. Serie III, Vol. II – ANNI

1949-1950. https://ebiblio.istat.it/digibib/Demografia/Movimentostatocivile/IST0002984Mov_pop_att_stat_civ_1949_50.pdf

- Martin W.J. (1949). Infant Mortality. The British Medical Journal,

1, 438–441.

- McKeow T., Turner R.D. (1975). An Interpretation of the Decline

of Mortality in England and Wales during the Twentieth Century.

Population Studies, 29(3), 391–422. https://doi.org/10.2307/2173935

- Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. Trends in Vital

Statistics by prefecture in Japan, 1899-1998. https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/vs_8/index.html

- Nakamura Y., Nagai M., Yanagawa H. (1991). A Characteristic

Change in Infant Mortality Rate Decrease in Japan. Public Health,

105(2), 145–151. https://doi.org/10.1016/S0033-3506(05)80289-6

- National office of vital statistics (1951). Vital statistics

of the United States 1949. https://www.cdc.gov/nchs/data/vsus/VSUS_1949_1.pdf

- Pozzi L., Farinas D.R. (2015). Infant and child mortality in

the past. Annales de demographie historique, 129(1), 55-75. https://doi.org/10.3917/adh.129.0055

- Tilastokeskus (2019). Infant mortality, 1751-2023. https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__kuol/statfin_kuol_pxt_12aq.px/

- Zwarte I.J.J., Ekamper P., Lumey L.H. (2023). Infant and child

mortality in the Netherlands 1935-47 and changes related to the

Dutch famine of 1944-45: A population-based analysis. Population

Studies, 78(3), 483-501. https://doi.org/10.1080/00324728.2023.2243913

- Wegman M.E. (2001). Infant mortality in the 20th century, dramatic

but uneven progress. The Journal of nutrition, 131(2), 401–408.

https://doi.org/10.1093/jn/131.2.401S

- Woods R. I., Watterson P. A., Woodward J. H. (1989). The Causes

of Rapid Infant Mortality Decline in England and Wales, 1861-

1921. Part II. Population Studies, 43(1), 113–32.

- Yorifuji T. et al. (2011). The role of medicine in the decline

of post-War infant mortality in Japan. Paediatric and Perinatal

Epidemiology, 25(6), 601–608. https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2011.01216.x

Для цитирования: Хавраева Ю.В. Младенческая смертность

в Москве в 1939-1949 годах // Население и общество. 2025. №2 (113).

URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01077/scientific_digest01.php

[1] Подробнее о методологии

расчёта коэффициента младенческой смертности по методу Росстата

(Росстат 2023)

[2] ЦГАМ. Ф. Р-552. Оп. 2.

Д. 66.; Колобков Н., Побияхо В. (1940). Сильные Морозы в Москве.

Правда, 17 января.

[3] ЦГАМ Ф.Р-552. Оп. 3. Д.

7.

[4] ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 47.

Д. 544. Л. 1.; ЦГАМ. Ф.Р-552. Оп. 2. Д. 66. Л. 4.

[5] ЦГАМ. Ф. Р-552. Оп. 3.

Д. 7

|