| Преступность в России, 2024 год

|  | В 2024 году число зарегистрированных преступлений сократилось до 1911 тысяч, число погибших в результате преступных посягательств превысило 23,4 тысячи человек

|

| В 2024 году число преступлений против личности сократилось на 7,7%, число преступлений против собственности - на 8,4%

|

| Число пострадавших в ДТП немного снизилось в 2024 году: погибших - на 0,7%, раненых – на 1,0%

|

| В 2024 году число выявленных лиц, совершивших преступления, сократилось на 11% - до 666,3 тысячи человек

|

| Иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2024 году совершены 38,6 тысячи преступлений, или 3,6% от общего числа расследованных преступлений

|

| Число осужденных по приговорам судов, вступившим в законную силу, снизилось в 2024 году до 513 тысяч человек

|

| См. также Архив выпусков Российского демографического барометра

|

Для цитирования: Щербакова Е.М.

Преступность в России, 2024 год // Демоскоп Weekly. 2025. № 1075-1076.

URL: https://demoscope.ru/weekly/

2025/01075/barom01.php

|

|

Преступность в России,

2024 год

|

|

Рубрику ведет

|

|

|

Екатерина

ЩЕРБАКОВА

|

|

В 2024 году число зарегистрированных преступлений сократилось

до 1911 тысяч, число погибших в результате преступных посягательств

превысило 23,4 тысячи человек

Состояние преступности и тенденции ее изменения важны для оценки социального благополучия и качества жизни населения. Преступность вносит определенный вклад в смертность населения и наносит урон его здоровью.

Статистический учет преступности в России вёдется Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) на основе данных, разрабатываемых правоохранительными органами[1]. Однако число публикуемых Росстатом показателей преступности было сильно сокращено в 2020 и последующие годы. Данные ведомственной статистики, которые продолжают публиковать правоохранительные органы, позволяют продлить основные ряды показателей преступности, рассматривавшиеся в предыдущих выпусках Демографического барометра[2].

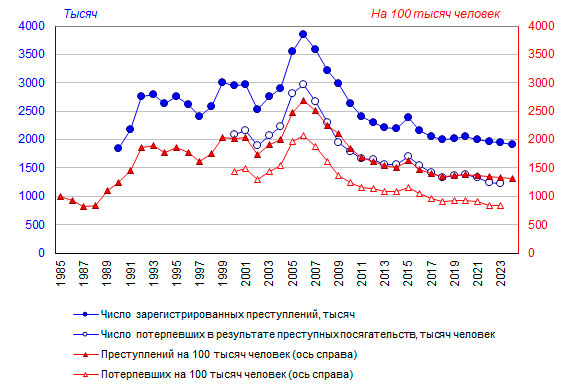

Судя по данным Росстата и ведомственной статистики[3], уровень преступности в России остается относительно стабильным с 2017 года (рис. 1). В предшествующие 11 лет преступность довольно быстро снижалась после достижения пикового значения в 2006 году. Исключение составил 2015 год, когда рост числа зарегистрированных преступлений был в определенной степени обусловлен увеличением численности населения в результате возвращения Крыма в состав Российской Федерации[4]. Отметим, однако, что одновременно несколько повысился и уровень преступности.

До 2006 года в течение примерно 20 лет после снижения уровня преступности в период «перестройки» (до 814 преступлений на 100 тысяч человек постоянного населения в 1987 году), напротив, преобладала тенденция повышения преступности, хотя отмечались довольно заметные отклонения от этого тренда. Помимо изменения социально-экономической ситуации, немалую роль в формировании тенденций регистрируемой преступности играло реформирование законодательства и правоприменительной практики. Кроме того, определенное влияние на число правонарушений могло оказывать изменение численности возрастных групп, более склонных к совершению правонарушений (молодежи от 16 до 30 лет), в результате сохраняющейся волнообразной деформации возрастного состава населения России.

Число зарегистрированных преступлений - выявленных и взятых на учет органами внутренних дел общественно опасных деяний, предусмотренных уголовным законодательством, - выросло в России с 1,8 миллиона в 1990 году до 2,8 миллиона в 1992-1993 годах, а затем, после некоторого снижения в 1997-1998 годах, - почти до 3,0 миллиона в 1999-2001 годах. После значительного спада, наблюдавшегося в 2002 году и во многом связанного с адаптацией к новому Уголовно-процессуальному кодексу[5], повышение числа преступлений, зарегистрированных в России, возобновилось. В 2006 году было зарегистрировано наибольшее за время статистического наблюдения число преступлений - 3855 тысячи против 2526 тысяч в 2002 году (за 4 года оно увеличилось в 1,5 раза, а по сравнению с 1990 годом - в 2,1 раза).

В последующие восемь лет число зарегистрированных преступлений устойчиво снижалось, составив в 2014 году менее 2167 тысяч преступлений без учета преступлений, зарегистрированных в Крыму. Даже с учетом преступлений, зарегистрированных в Крыму – 2191 тысяча – значение 2014 года было наименьшим за весь период, начиная с 1991 года. После заметного повышения числа преступлений, зарегистрированных в 2015 году (2389 тысяч преступлений, что на 9,0% больше, чем за 2014 год), снижение преступности в России возобновилось, хотя и с явным замедлением. В 2018 году было зарегистрировано 1965 тысяч преступлений без учета Крыма, что на 49% меньше, чем в 2006 году. Даже с учетом Крыма (26,5 тысячи преступлений) число зарегистрированных в 2018 году преступлений - 1992 тысячи – стало самым низким за период наблюдения с 1991 года.

В 2019-2020 годах наблюдался небольшой рост числа выявленных преступлений - до 2044,2 тысячи преступлений, что на 2,6% больше, чем в 2018 году.

В 2021-2024 годах умеренное снижение числа зарегистрированных преступлений возобновилось. Сокращение в 2021-2022 годах составило по 1,9% в год, в 2023 году - 1,0%, в 2024 году -1,8%. В 2024 году, по данным МВД Российской Федерации[6], было зарегистрировано 1911,3 тысячи преступлений, что является наименьшим значением, начиная с 1991 года.

Уровень преступности достиг наивысшей отметки в 2006 году, когда он составил 2695 преступлений в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения. В 2014 году он опустился до 1507 на 100 тысяч человек (на 44% меньше, чем в 2006 году), а в 2018 году - 1347 на 100 тысяч человек (-50%) с учетом численности населения по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020).

В последующие два года общий уровень преступности повышался, составив в 2019 году 1369 преступлений на 100 тысяч человек, а в 2020 году –1384. С 2021 года снижение уровня преступности в России возобновилось – было зарегистрировано 1362 преступления на 100 тысяч человек, в 2022 году - 1341, в 2023 году – 1331, а в 2024 году – 1308 на 100 тысяч человек, опустившись ниже уровня не только 2018, но и 1991 года.

Сокращение числа зарегистрированных преступлений сопровождалось снижением числа лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств. Наибольшим оно было, как и число преступлений, в 2006 году – около 3 миллионов человек, или примерно 21 из каждой тысячи россиян, - но уже в 2009 году снизилось на 34%, составив менее 2 миллионов человек, или 14 на каждую тысячу человек, как и в 2000-2003 годах. В 2010-2014 годах сокращение продолжалось, хотя и с явным замедлением. В 2015 году число признанных потерпевшими от преступных посягательство увеличилось до 1699 тысяч человек, или 1156 в расчете на 100 тысяч человек. В 2016-2018 годах снижение числа потерпевших в результате преступных посягательств возобновилось. В 2018 году оно сократилось до 1335 тысяч человек, или 903 на 100 тысяч человек. Это на 56% меньше, чем в 2006 году, и меньше, чем в любом году, начиная с 2000 года.

С увеличением числа преступлений, зарегистрированных в 2019-2020 годах, возросло и число потерпевших в результате преступных посягательств. В 2019 году оно составило почти 1370 тысяч человек, в 2020 году – 1377 тысяч человек, или, соответственно, 926 и 932 на 100 тысяч человек, что превышает значение 2018 года, но ниже, чем в любом из предшествующих лет периода наблюдения с 2000 года.

В 2021-2023 годах число лиц, признанных потерпевшими в результате преступных посягательств, по данным Росстата[7], заметно сократилось – до 1227 тысяч человек, или 840 на 100 тысяч человек в 2023 году. Данные о числе потерпевших от преступных посягательств в 2024 году не публиковались, в материалах МВД представлены только данные о числе погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате таких деяний (табл. 1).

Рисунок 1. Общее число зарегистрированных преступлений и

лиц, потерпевших в результате преступных посягательств, в России,

тысяч человек и в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения,

1985-2024* годы

* Здесь и далее данные по России за 2014-2024 годы представлены с учетом данных по Крыму; при расчете относительных показателей за 2011-2024 годы использовались оценки численности населения России, скорректированные по итогам ВПН-2020

При имеющимся данным, среди лиц, признанных потерпевшими от преступных посягательств, преобладают мужчины, но доля женщин за последние годы увеличилась: если в 2000 году она составляла 31%, в 2001-2003 годах - чуть более 33%, то в 2009-2019 годах – 46-47%, в 2020-2022 годах – 48-49%, а в 2023 году – 50%.

Доля несовершеннолетних (до 17 лет включительно) среди потерпевших от преступных посягательств изменялась в более узких пределах – от 4,4% до 9,1%, причем наиболее высокой она была в последние годы (8,4% в 2021 году, 9,1% в 2022 году).

Число погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств на протяжении 2000-2023 годов преимущественно сокращалось, хотя в отдельные годы отмечался незначительный рост. Число погибших немного (от 0,1% до 4,8%) увеличивалось в 2001, 2003, 2011-2012, 2014 и 2021[8] годах, число получивших тяжкий вред здоровью – в 2005 и 2012-2015 годах. В 2024 году число погибших в результате преступных посягательств заметно возросло.

По данным МВД России, за январь-декабрь 2024 года от преступных посягательств погибли 23474 человека (на 11,5% больше, чем за тот же период 2023 года), в том числе 23437 человек по преступлениям, совершенным на территории Российской Федерации (11,6%). Здоровью 31986 (-1,3%) человек, в том числе 31976 человек по преступлениям, совершенным на территории Российской Федерации (-1,3%), причинен тяжкий вред.

Таблица 1. Число лиц, признанных потерпевшими от преступных

посягательств,

Российская Федерация, 2000-2024 годы, тысяч человек

|

Годы

|

Число лиц, потерпевших от преступных посягательств

|

в том числе

|

|

погибли

|

получили тяжкий вред здоровью

|

|

всего

|

из них

|

всего

|

из них

|

всего

|

из них

|

|

несовершен-нолетние

|

женщины

|

несовершен-нолетние

|

женщины

|

несовершен-нолетние

|

женщины

|

|

2000

|

2095,5

|

104,1

|

654,4

|

76,7

|

3,8

|

16,8

|

74,5

|

5,7

|

14,8

|

|

2001

|

2162,3

|

96,7

|

716,9

|

78,7

|

3,9

|

15,9

|

71,3

|

4,7

|

12,7

|

|

2002

|

1893,2

|

94,1

|

630,0

|

76,8

|

3,3

|

16,8

|

68,2

|

3,9

|

12,3

|

|

2003

|

2077,1

|

91,1

|

689,4

|

76,9

|

3,4

|

16,8

|

63,9

|

3,6

|

10,3

|

|

2004

|

2222,2

|

113,5

|

768,3

|

72,3

|

3,1

|

15,8

|

59,5

|

3,3

|

9,1

|

|

2005

|

2809,2

|

175,0

|

1038,7

|

68,5

|

3,0

|

15,6

|

61,0

|

3,2

|

10,2

|

|

2006

|

2966,0

|

194,4

|

1156,8

|

61,3

|

2,9

|

15,2

|

57,1

|

3,0

|

9,7

|

|

2007

|

2675,1

|

161,6

|

1071,8

|

54,0

|

2,5

|

13,3

|

52,9

|

2,8

|

9,5

|

|

2008

|

2303,8

|

126,5

|

902,9

|

46,0

|

1,9

|

11,0

|

48,5

|

2,3

|

8,2

|

|

2009

|

1953,2

|

108,7

|

893,1

|

31,3

|

1,6

|

8,9

|

40,8

|

2,4

|

10,0

|

|

2010

|

1785,2

|

100,2

|

824,8

|

30,3

|

1,7

|

8,7

|

39,7

|

2,4

|

10,0

|

|

2011

|

1656,7

|

93,2

|

760,5

|

30,5

|

1,8

|

8,6

|

39,3

|

2,5

|

10,2

|

|

2012

|

1639,3

|

89,2

|

751,0

|

31,7

|

2,1

|

9,2

|

41,8

|

2,7

|

11,1

|

|

2013

|

1566,9

|

89,1

|

733,0

|

31,1

|

2,2

|

9,1

|

42,0

|

2,9

|

11,3

|

|

2014

|

1595,7

|

95,4

|

754,9

|

32,6

|

2,6

|

9,6

|

43,5

|

3,1

|

11,9

|

|

2015

|

1699,1

|

102,7

|

805,5

|

32,4

|

2,8

|

9,8

|

45,4

|

3,1

|

12,4

|

|

2016

|

1544,2

|

78,7

|

731,6

|

29,9

|

2,4

|

9,1

|

43,3

|

2,8

|

12,1

|

|

2017

|

1417,3

|

105,5

|

650,4

|

27,3

|

2,6

|

8,5

|

41,5

|

3,0

|

11,7

|

|

2018

|

1335,2

|

106,8

|

610,8

|

26,0

|

2,8

|

8,3

|

40,3

|

3,2

|

11,4

|

|

2019

|

1369,8

|

107,6

|

641,8

|

24,0

|

2,3

|

7,5

|

38,3

|

3,0

|

11,0

|

|

2020

|

1376,8

|

94,9

|

670,7

|

22,8

|

2,3

|

6,8

|

35,6

|

2,9

|

10,2

|

|

2021

|

1333,0

|

112,4

|

645,3

|

23,3

|

2,4

|

7,2

|

32,8

|

3,0

|

9,7

|

|

2022

|

1240,3

|

113,3

|

598,7

|

21,2

|

2,1

|

6,5

|

32,6

|

3,0

|

9,4

|

|

2023

|

1227,0

|

…

|

619,0

|

21,0

|

…

|

…

|

32,4

|

…

|

…

|

|

2024

|

…

|

…

|

…

|

23,4

|

…

|

…

|

32,0

|

…

|

…

|

В расчете на 100 тысяч человек постоянного населения число погибших в результате преступных посягательств снизилось с 54 в 2001 году до 21-22 в 2011-2015 годах, а после некоторой стагнации - 14 в 2022-2023 годах и 16 в 2024 году[9]. Таким образом, менее чем за четверть века значение показателя сократилось более, чем в 3,5 раза.

Число получивших тяжкий вред здоровью сократилось с 51 на 100 тысяч человек в 2000 году до 27 в 2011 году. К 2015 году оно поднялось до 31, но затем продолжило сокращаться, снизившись до 22 на 100 тысяч человек в 2021-2024 годах, что в 2,3 раза меньше, чем в начале века.

Среди погибших и получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств преобладают мужчины и лица 18 лет и старше, хотя в последние годы наблюдалась тенденция роста доли женщин и несовершеннолетних среди жертв преступлений. В связи с изменением формы отчетности, с 2023 года такие данные не разрабатываются.

В 2000-2004 годах доля женщин среди погибших в результате преступных посягательств составляла 20-22%, но затем стала повышаться, превысив в 2015 году 30%. В 2017-2019 годах она превышала 31%, а в 2020 году составила около 30%, в 2021-2022 годах вновь приблизилась к 31%.

Доля несовершеннолетних среди погибших в результате преступных посягательств в начале 2000-х годов преимущественно понемногу снижалась, опустившись с 5,0% в 2000-2001 годах до 4,1% в 2008 году, но затем также стала расти, поднявшись до 10,8% в 2018 году. В последние годы она незначительно снизилась, составив от 9,6% в 2019 году до 10,3% в 2021 году, или, иначе говоря, колеблясь около 10%.

В результате преступных посягательств в 2000-2003 годах ежегодно погибали примерно 9 из каждых 10 тысяч мужчин, еще 8-9 получали тяжкий вред здоровью. После значительного снижения в 2004-2008 годах число мужчин, погибших в результате преступных посягательств, стабилизировалось на уровне 3 на 10 тысяч в 2009-2017 годах, а затем продолжило снижаться, опустившись до 2,2 в 2022 году. Число мужчин, здоровью которых был причинен тяжкий вред в результате преступных посягательств, также сокращалось, но медленнее. В 2009-2020 годах оно составляло 4-5 на 10 тысяч, в 2021-2022 годах снизилось до 3,4 на 10 тысяч.

Соответствующие показатели для женщин заметно ниже. В 2000-2006 годы в результате преступных посягательств ежегодно погибали 2 женщины на каждые 10 тысяч. С 2007 года это число снижается, опустившись до 0,8 в 2022 году. Число женщин, получивших тяжкий вред здоровью в результате преступных посягательств, только в начале века было близко к 2 на 10 тысяч, а в последующие годы стабилизировалось на уровне, немногим превышающем 1 на 10 тысяч (1,2 в 2021-2022 годы).

Примерно такие же значения отмечались для несовершеннолетних – 1 погибший и 1 получивший тяжкий вред здоровью на каждые 10 тысяч человек в возрасте до 18 лет (0,7 и 1,0 в 2022 году).

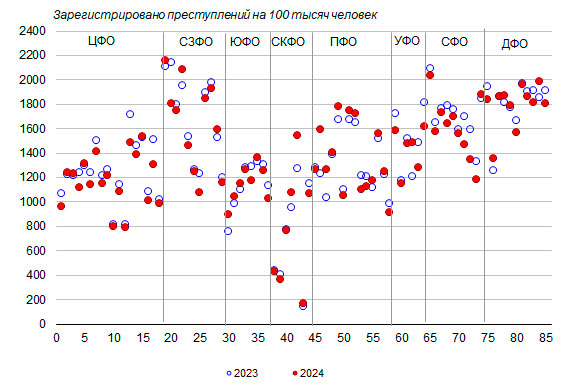

Уровень преступности заметно различается по регионам России. В 2006 году, отличавшемся наиболее высоким уровнем преступности, размах вариации показателя по регионам-субъектам федерации достигал 4540 преступлений в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения - от 464 в Республике Ингушетии до 5004 в Пермском крае, что в 10,8 раза больше. Тенденция снижения уровня преступности, преобладавшая в последующие годы, сопровождалась сокращением размаха вариации показателя и сокращением различий между регионами по уровню преступности, хотя в последние годы региональные различия вновь усилились.

По данным за январь-декабрь 2024 года[10] уровень преступности составил от 165 зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек в Чеченской Республике до 2155 в Республике Карелии, что в 13 раз больше (рис. 2). Размах вариации признака составил 1990, что в 2,3 раза меньше, чем в 2006 году, и на 0,3% меньше, чем в 2023 году (1996). Снизился и диапазон вариации в центральной половине регионов (без 25% регионов с наименьшими и 25% с наибольшими значениями): в 2024 году он составил 550 на 100 тысяч человек (от 1146 до 1696) против 1154 в 2006 году (от 2057 до 3211). По сравнению с 2023 годом он увеличился на 3,8% (530, от 1197 до 1727).

Если в среднем по России уровень преступности в 2024 году составил 1308 преступлений на 100 тысяч человек, то в 3 регионах он превысил 2000 на 100 тысяч человек. Помимо Республики Карелии, крайне высокими показателями преступности в 2024 году отличались Ненецкий автономный округ (2085 на 100 тысяч человек) и Республика Алтай (2038). Еще в 12 регионах-субъектах федерации уровень преступности превысил 1800, хотя и не «дотянул» до уровня 2000 преступления на 100 тысяч человек (Еврейская автономная область, Амурская, Новгородская, Томская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская области, Камчатский и Забайкальский края, республики Бурятия и Коми, Чукотский автономный округ).

В то же время в 10 регионах уровень преступности был ниже 1000 преступлений на 100 тысяч человек. Помимо Чеченской Республики в эту группу входят республики Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Адыгея, а также Рязанская, Московская, Ульяновская, Белгородская области и город Москва (от 365 до 991 преступления на 100 тысяч человек).

Уровень преступности выше в относительно малолюдных регионах Сибири и Дальнего Востока и ниже в более плотно заселенных регионах Европейского Центра и особенно Юга. Отчасти эти различия обусловлены особенностями возрастно-полового состава. В населении восточных регионов страны относительно высок удельный вес молодых мужчин, среди которых доля совершающих преступления, как правило, выше. В республиках Северного Кавказа, отличающихся самыми низкими показателями преступности, почти треть населения составляют дети в возрасте до 15 лет; среди которых правонарушителей, как правило, мало. В населении регионов центральной и северо-западной России высока доля старших возрастных групп, для которых, как и для самых младших возрастных группах, склонность к правонарушениям низка. Однако это лишь один и далеко не универсальный фактор, влияющий на уровень преступности. Достаточно отметить, что в республиках Алтай и Бурятия, в населении которых также высока доля детей (соответственно 26,5% и 23,4% моложе трудоспособного возраста на начало 2024 года против 18,4% в целом по России и 16,5% в Центральном федеральном округе), неизменно фиксируются высокие показатели преступности.

Рисунок 2. Уровень преступности по регионам-субъектам Российской

Федерации[11],

2023 и 2024 годы, число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч

человек постоянного населения

Список регионов

Рост числа зарегистрированных преступлений, по данным МВД за январь-декабрь 2024 года, отмечен в 28 субъектах Российской Федерации, снижение – в 57 субъектах. Уровень преступности – число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения – снизился в 2024 году по сравнению с 2023 годом в 56 регионах-субъектах федерации. Особенно значительное снижение зафиксировано в Новосибирской области (-15,7%) и Республике Коми (-15,6%), Смоленской, Ярославской, Кемеровской, Ленинградской областях и Ямало-Ненецком автономном округе (на 13-14%).

Повышение уровня преступности отмечалось в 29 регионах. Наибольшим он было в Республике Марий Эл (+28,7%), значительным – в Ханты-Мансийском автономном округе Югре (+24%), республиках Мордовия, Северная Осетия – Алания (+21%), Адыгея (+18%), Чечня (+14%) и Карачаево-Черкесия (13%).

[1] Генеральная прокуратура

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации,

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба судебных

приставов, Федеральная служба безопасности Российской Федерации,

Федеральная таможенная служба, Судебный департамент при Верховном

Суде Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.

[2] Щербакова Е.М. Преступность

в России, 2023 год // Демоскоп Weekly. 2024. № 1031-1032. -https://www.demoscope.ru/weekly/2024/01031/barom01.php

[3] Министерство внутренних

дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический

центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 2024 года.

– https://мвд.рф/reports/item/60248328/.

Эти статистические сведения сформированы в соответствии с приказом

Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2023 № 429

без учета сведений о преступлениях, совершенных на территориях Донецкой

и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей,

представление и распространение которых приостановлено до 1 января

2026 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2023

№ 3702-р.

[4] Под Крымом здесь и далее

понимаются два субъекта федерации - Республика Крым и город федерального

значения Севастополь, образованные в соответствии с Федеральным

конституционным законом Российской Федерации от 21 марта 2014 года

№ 6-ФКЗ и Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014

года № 168 в составе Российской Федерации. Первоначально они образовывали

Крымский федеральный округ, а с 28 июля 2016 года вошли в состав

Южного федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации № 375.

[5] Уголовно-процессуальный

кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ вступил в силу

1 июля 2002 года, и поначалу органы внутренних дел испытывали определенные

трудности с выполнением его положений. Кроме того, по новому Уголовно-процессуальному

кодексу кражи, ущерб от которых не превышает пяти минимальных оплат

труда, относятся к административно (а не уголовно) наказуемым деяниям.

Предыдущий спад зарегистрированной преступности в 1997 году в определенной

мере был связан с введением в действие первых частей нового Уголовного

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

[6] Министерство внутренних

дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический

центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 2024 года.

- https://мвд.рф/reports/item/60248328/

(дата обращения: 24 января 2025).

[7] Социально положение и уровень

жизни населения России. 2023/ статистический сборник. М., Росстат,

2023. С. 249. – https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13212;

Женщины и мужчины России. 2024. С. 163. - https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13215

[8] С января 2021 года условия

формирования показателя были изменены. – См.: Министерство внутренних

дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический

центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года.

С. 41.

[9] С учетом оценок численности

населения в 2011-2024 годах по итогам ВПН-2020.

[10] Министерство внутренних

дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический

центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 2024 года

- https://мвд.рф/reports/item/60248328/;

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 г. и в

среднем за 2024 г. и компоненты ее изменения (Размещено 14.03.2025)

– https://rosstat.gov.ru/folder/12781

[11] Здесь и далее регионы

на рисунках расположены в стандартном порядке, используемом в публикациях

Росстата, – от Европейского Центра и Севера России к Югу и Востоку,

сгруппированные в федеральные округа: Центральный (ЦФО), Северо-Западный

(СЗФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский (СКФО), Приволжский (ПФО),

Уральский (УФО), Сибирский (СФО) и Дальневосточный (ДФО). Значения

по Архангельской (под номером 21) и Тюменской (61) областям приводятся

без учета входящих в них автономных округов, являющихся самостоятельными

субъектами федерации: Ненецкого (22), Ханты-Мансийского - Югры (62)

и Ямало-Ненецкого (63).

|