| Демографические итоги I полугодия 2021 года в России (часть I)

|  | Убыль населения по итогам I полугодия наблюдается пятый год подряд, в 2021 году она увеличилась на 42% по сравнению с тем же периодом 2020 года

|

| Естественная убыль продолжала нарастать в январе-июне 2021 года, увеличившийся миграционный прирост компенсировал ее на 27%

|

| По оценкам на начало 2021 года дети в возрасте до 15 лет составляют 17,7% населения России, пожилые люди 65 лет и старше – 15,8%

|

| В январе-июне 2021 года сокращение числа родившихся замедлилось - оно снизилось на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года

|

| Суммарная рождаемость оставалась в 2020 году практически на том же уровне, что и в 2019 году, - 1,5 ребенка на женщину

|

| Число зарегистрированных за январь-июнь 2021 года браков увеличилось на 34%, разводов - на 39%

|

| См. также Архив выпусков Российского демографического барометра

|

Для цитирования: Щербакова Е.М.

Демографические итоги I полугодия 2021 года в России (часть I) //

Демоскоп Weekly. 2021. № 911-912. URL: http://demoscope.ru/weekly/

2021/0911/barom01.php

|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Демографические итоги

I полугодия 2021 года

в России

(часть I)

|

|

Рубрику ведет

|

|

|

Екатерина

ЩЕРБАКОВА

|

|

В январе-июне 2021 года сокращение числа родившихся

замедлилось - оно снизилось на 0,4% по сравнению с тем же периодом

2020 года

В первом полугодии 2021 года сохранялась тенденция сокращения

числа родившихся детей, наметившаяся еще в 2015 году, однако сокращение

существенно замедлилось. Число детей, родившихся в России за январь-июнь

2021 года, снизилось на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2020

года, тогда как в 2020 году сокращение по итогам первого полугодия

составило 5,7%, а в 2019 году – 8,8%.

Чередующиеся спады и подъемы числа родившихся детей

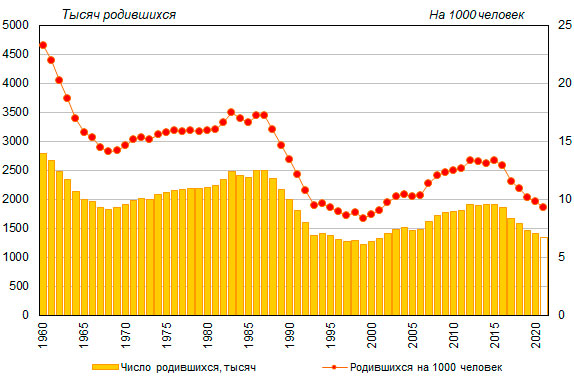

характерны в последние десятилетия для России (рис. 11). Отчасти

такие перепады связаны с волнообразной деформацией возрастного состава

населения (в том числе численности женщин фертильного возраста),

о которой говорилось выше, отчасти - с изменением интенсивности

рождаемости и ее возрастного профиля.

Последний из наблюдавшихся периодов роста числа родившихся

пришелся на 2000-2014 годы. В целом за этот период число родившихся

увеличилось почти в 1,6 раза (на 57,5%) – с 1215 тысяч человек в

1999 году[10] до 1913 тысяч

человек в 2014 году (без учета Крыма), но оно оставалось более низким,

чем регистрировалось в 1971-1990 годах (наибольшее в 1987 году –

2500 тысяч человек).

Прирост числа родившихся заметно различался по годам.

К 2004 году число родившихся возросло до 1502 тысяч (на 23,7% больше,

чем в 1999 году), но в 2005 и 2006 годах было зарегистрировано несколько

меньше родившихся, чем в 2004 году. После введения мер поддержки

семей с детьми (в первую очередь, материнского капитала в случае

рождения второго ребенка или ребенка более высокой очередности)

число родившихся в 2007 году увеличилось на 8,8% по сравнению с

2006 годом. Однако затем темп прироста числа рождений стал быстро

замедляться, составив 6,4% в 2008 году, 2,8% в 2009 году, 1,5% в

2010 году и 0,4% в 2011 году. В 2012 году прирост числа родившихся

вновь ускорился - было зарегистрировано 1902 тысячи родившихся,

что на 5,9% больше, чем за 2011 год (1797 тысяч человек). Небольшую

лепту в этот прирост внесло изменение критериев живорождения[11],

но не более чем на 0,2%.

В 2013 году критерии живорождения были еще больше расширены[12],

но число родившихся несколько сократилось (на 0,3%). Снижение продолжилось

в 2015-2020 годах после небольшого роста в 2014 году (на 0,9%).

В 2020 году число родившихся в России (без учета Крыма) снизилось

до 1414 тысяч человек. Это на 3,0% меньше, чем в 2019 году, и на

26,1% меньше, чем в 2014 году, когда было зарегистрировано наибольшее

число родившихся живыми (1913 тысяч человек) начиная с 1991 года.

С учетом Крыма число родившихся в России за 2020 год составило более

1436 тысяч человек, что также на 3,0% меньше, чем за предшествующий

2019 год (1481 тысяча человек). Более значительное снижение числа

родившихся наблюдалось в 2019 году, когда оно сократилось на 7,7%

по сравнению с 2018 годом (1604 тысячи человек, без учета Крыма

– 1580 тысяч человек).

По данным оперативной отчетности за январь-июнь 2021

года, в России родилось более 678 тысяч человек (667 тысяч без учета

Крыма). Это на 0,4% меньше (с учетом и без учета Крыма), чем по

данным за аналогичный период 2020 года (соответственно, 681 и 670

тысяч человек), когда оно сократилось, в свою очередь, на 5,7% и

5,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года

(720 и 709 тысяч человек).

В соответствии с изменением числа родившихся изменялся

и наиболее доступный и часто используемый показатель рождаемости

- общий коэффициент рождаемости. Наименьшее значение - 8,3 родившихся

на 1000 человек постоянного населения – было зафиксировано в 1999

году. В 2004 году общий коэффициент рождаемости поднялся до 10,4‰.

Немного снизившись в 2005 году (10,2‰), он продолжал увеличиваться,

поднявшись до 13,3‰ в 2012 году. В последующие четыре года значение

общего коэффициента рождаемости колебалось на уровне около 13‰.

В 2017 году его значение снизилось до 11,5‰, в 2018 году – 10,9‰,

в 2019 году – 10,1‰, в 2020 году – 9,8‰ (с учетом и без учета Крыма).

По данным текущего учета за январь-июнь 2021 года общий коэффициент

рождаемости составил 9,4‰ (9,3‰ без учета Крыма), что несколько

превышает значение показателя за тот же период 2020 года (9,3‰ с

учетом и без учета Крыма).

Таким образом, период роста общего коэффициента рождаемости

сменился непродолжительной стабилизацией на уровне около 13‰, а

затем и снижением до 10‰ и ниже. Это существенно ниже уровня середины

1980-х годов (17‰) и предшествующих этому периоду лет.

Наблюдавшаяся недавно тенденция роста числа родившихся

была отчасти обусловлена тем, что в фертильные возраста вступали

более многочисленные поколения женщин, родившихся в 1980-е годы[13],

и отчасти тем, что повышалась интенсивность рождаемости, о чем еще

будет сказано ниже. Возобновившееся в последние годы сокращение

числа родившихся, в свою очередь, связано с начавшимся сокращением

численности женщин в возрастах наибольшей репродуктивной активности,

а также со снижением интенсивности рождаемости и изменениями ее

возрастного профиля.

Рисунок 11. Родившиеся живыми в России, 1960-2021*

годы, тысяч человек и в расчете на 1000 человек (без учета Крыма)

* 2021 год – оценка по данным текущего учета за

январь-июнь в пересчете на год (без заливки цветом)

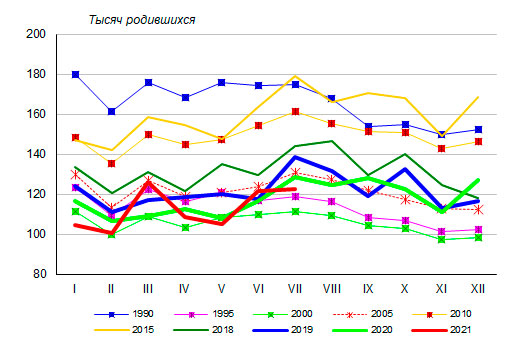

В современном обществе число рождений мало подвержено

четко выраженной сезонной зависимости, хотя в течение года всегда

выделяются определенные пики и спады. Уточненные данные годовой

разработки носят более сглаженный характер по сравнению с данными

оперативного помесячного учета[14],

но, тем не менее, их сопоставление представляет определенный интерес.

В 1990-е годы наибольшее число рождений отмечалось в январе и марте,

а наименьшее – в последние месяцы года, в 2000-е годы большее число

рождений регистрировалось в летние месяцы, несколько меньше в марте,

а меньше всего – также в октябре-декабре (рис. 12). В 2020 году

больше всего рождений было зарегистрировано в июле (128,6 тысячи)

и почти столько же в сентябре (128,3), а меньше всего - в феврале

(106,6), несколько больше в мае (108,2) и марте (109,3).

В первые семь месяцев 2021 года больше всего родившихся

было зарегистрировано в марте (126,2 тысячи человек), что на 15%

больше, чем за тот же месяц 2020 года. После спада в апреле-мае

отмечался подъем до 122 тысяч родившихся в июне и 123 тысяч в июле.

Рисунок 12. Число родившихся в России, по месяцам

1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2018-2021* годов, тысяч человек

* 2015, 2018-2021 годы - по данным помесячного оперативного

учета без сведений по Крыму, остальные – по данным годовой разработки

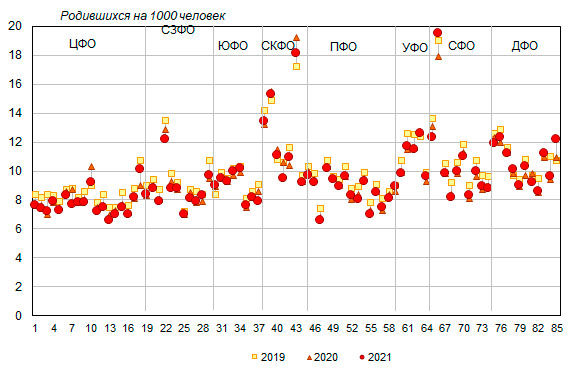

В подавляющем большинстве российских регионов уже давно

сложился крайне низкий уровень рождаемости. По данным за январь-июнь

2021 года, общий коэффициент рождаемости был ниже среднего по России

– 9,3‰ в пересчете на год - в 48 из 85 субъектов Российской Федерации,

в 2 – соответствовал ему, а в 35 превышал его (рис. 13). Значение

общего коэффициента рождаемости варьировалось от 6,6‰ в Республике

Мордовии и Смоленской области до 19,5‰ в Республике Тыве (в первом

полугодии 2020 года – от 6,8‰ в Республике Мордовии до 19,2‰ в Чеченской

Республике). Помимо Тывы, значение общего коэффициента рождаемости

достигло высокого уровня по итогам первого полугодия 2021 года и

в некоторых других российских регионах: 18‰ в Чеченской Республике,

15% в Республике Ингушетии, несколько ниже – 12-13‰ – в республиках

Дагестан, Алтай, Саха (Якутия), Бурятия, Ямало-Ненецком, Ненецком,

Чукотском и Ханты-Мансийском автономных округах, Тюменской области

без автономных округов. Однако в центральной половине регионов значение

общего коэффициента рождаемости варьируется в узких пределах от

7,9‰ до 10,1‰ при медианном значении 9,0‰.

Снижение общего коэффициента рождаемости в первом полугодии

2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года отмечалось в

46 регионах - субъектах федерации. Наиболее значительное снижение

– на процентный пункт и более – отмечалось в Чеченской и Карачаево-Черкесской

республиках, Московской и Костромской областях. В 33 регионах общий

коэффициент рождаемости увеличился, наиболее значительно – на процентный

пункт и более – в Республике Тыве, Чукотском автономном округе и

Москве, в 6 регионах-субъектах федерации он остался на том же уровне.

Дифференциация российских регионов по уровню общей рождаемости

связана не только с различиями в истинной интенсивности рождаемости,

но и с особенностями возрастной структуры населения. Регионы Европейской

части страны с более старой возрастной структурой населения отличаются

самыми низкими показателями общей рождаемости. В регионах Северного

Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока, население которых моложе

по своей возрастной структуре, эти показатели выше.

Рисунок 13. Общий коэффициент рождаемости по

регионам-субъектам Российской Федерации, январь-июнь 2019-2021 годов*,

родившихся живыми на 1000 человек населения

* оценка по данным текущего учета за январь-июнь

в пересчете на год

Список регионов

[10] Без учета Чеченской

Республики, где в 1993-2002 годы демографические события, в том

числе рождения, не регистрировались в установленном порядке. По

первым данным, опубликованным Росстатом, число рождений в Чеченской

Республике составило 18,0 тысячи человек в 2003 году и 15,3 тысячи

человек в 2004 году. – См.: Демографический ежегодник России. 2005.

С. 101.

[11] В качестве родившихся

учитываются только родившиеся живыми, однако критерии их определения

изменяются со временем. В ряде стран критерии живорождения несколько

отличаются от стандартов, рекомендованных ВОЗ, но постепенно приближаются

к ним, как это происходит в России.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря

2011 года № 1687н "О медицинских критериях рождения, форме документа

о рождении и порядке его выдачи" регистрации в органах ЗАГС с апреля

2012 года подлежат рождения и смерти новорожденных с экстремально

низкой массой тела (от 500 до 1000 граммов). Ранее новорожденные

с такой массой тела регистрировались в органах ЗАГСа, если прожили

после рождения более 168 часов (7 суток).

[12] В связи с изменениями

(приказ Минздрава от 16.01.2013 №7н) к тому же приказу Минздравсоцразвития

России от 27.12.2011 года № 1687н с апреля 2013 года подлежат регистрации

в органах ЗАГС рождения и смерти новорожденных с экстремально низкой

массой тела (менее 500 грамм), если они прожили более 168 часов

после рождения (7 суток).

[13] Численность женщин в

возрастах от 20 до 35 лет, на которые приходится основная часть

рождений, возросла с 15,3 миллиона в 1997-1999 годах до 17,5 миллиона

человек в 2009-2010 годах. Затем началось снижение – до 13,4 миллиона

человек на начало 2021 года (без учета Крыма), что заметно ниже

значения показателя в конце 1990-х годов. Доля женщин 20-34 лет

в общей численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет)

увеличивалась до 2013 года, достигнув 47,9% против 38,6% в 1998-1999

годах. К началу 2021 года она снизилась до 40,0%. - См. Численность

населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021

года /Стат. бюлл. М., Росстат, 2021 и предыдущие выпуски бюллетеня.

[14] Такие различия связаны

с учетом по дате регистрации при оперативном учете и по дате рождения

при годовой разработке с учетом запоздалой регистрации.

|