|

Для цитирования: Щербакова Е.М.

Демографические итоги I полугодия 2019 года в России (часть I) //

Демоскоп Weekly. 2019. № 823-824. URL: http://demoscope.ru/weekly/

2019/0823/barom01.php

|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Демографические итоги

I полугодия 2019 года

в России (часть I)

|

|

Рубрику ведет

|

|

|

Екатерина

ЩЕРБАКОВА

|

|

Естественная убыль продолжает нарастать, а миграционный

прирост увеличился в 1,8 раза по сравнению с январем-июнем 2018

года

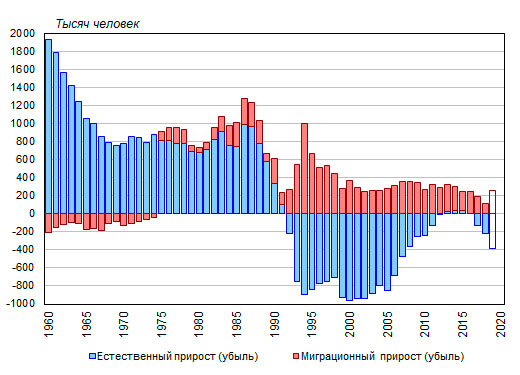

Причиной сокращения численности населения России в 1993,

1995-2008 и 2018-2019 годах является естественная убыль населения

- превышение числа умерших над числом родившихся, которое наблюдается

с 1992 года (рис. 5). Миграционный прирост - превышение числа мигрантов,

прибывших в страну на постоянное место жительства[5]

над числом выбывших из нее на постоянное жительство в другую страну

- наблюдается в России с середины 1970-х годов. До 1992 года он

усиливал естественный прирост населения, а, начиная с 1992 года,

компенсировал в той или иной степени естественную убыль, обеспечивая

в отдельные годы и рост населения (1994, 2009-2012, 2017 годы).

Корректировка данных о численности населения в межпереписные периоды

по результатам Всероссийских переписей 2002 и 2010 годов производилась,

в основном, за счет повышения миграционного прироста населения,

поскольку полнота учета миграции заметно уступает полноте естественного

движения населения.

Естественная убыль населения достигла наибольшего значения

- 959 тысяч человек - в 2000 году. Затем она сокращалась (за исключением

2005 года), снизившись практически до нуля в 2012 году (-4,3 тысячи

человек). В 2013 году, впервые после 21-летнего периода естественной

убыли населения, сложился естественный прирост в 24,0 тысячи человек,

в 2014 году он увеличился до 35,4, в 2015 году – до 37,7 тысячи

человек, но в 2016 году естественный прирост сократился почти в

9 раз – до 4,3 тысячи человек (без учета Крыма). С учетом Крыма,

для населения которого характерна естественная убыль, естественный

прирост населения России за 2015 год составил 32,0 тысячи, а за

2016 год сложилась естественная убыль населения – на 2,3 тысячи

человек. В дальнейшем естественная убыль значительно усилилась,

составив в 2017 году 136 тысяч человек (-128 тысяч человек без учета

Крыма), а в 2018 году – 225 тысяч человек (-217 тысяч человек без

учета Крыма).

Таким образом, естественный прирост населения сохранялся

в России (без учета Крыма) всего четыре года и при этом дополнялся

миграционным приростом, величина которого была на порядок выше,

хотя и снижалась в 2013-2016 годы. После возобновления естественной

убыли миграция вновь стала единственным источником роста населения

России.

За январь-июнь 2019 года также сложилась естественная

убыль населения, причем она продолжала нарастать, увеличившись на

21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – она составила

198,8 тысячи человек против 164,1 тысячи человек за январь-июнь

2018 года (без учета Крыма – 192,8 против 159,2 тысячи человек).

Значения миграционного прироста, скорректированные с

учетом итогов ВПН-2010, демонстрировали тенденцию постепенного повышения

в 2003-2007 годах (с 259 тысяч до 355 тысяч человек)[6],

а затем умеренного снижения в 2008-2009 годах и более значительного

в 2010 году (до 271 тысячи человек). В 2011 году, когда критерии

учета мигрантов, прибывших на постоянное место жительства, были

в очередной раз расширены, миграционный прирост возрос до 320 тысяч

человек. В последующие годы он вновь снижался, особенно значительно

в 2015 году – до 211 тысяч человек (без учета Крыма, 245 тысяч человек

с учетом Крыма). В 2016 году миграционный прирост населения России

увеличился до 238 тысяч человек без учета Крыма (262 тысячи человек

с учетом Крыма), а затем вновь стал снижаться – до 195 тысячи человек

(212) в 2017 году и 112 (125) в 2018 году.

В январе-июне 2019 года сальдо миграционного обмена

России с другими странами увеличилось в 1,8 раза по сравнению с

тем же периодом 2018 года, составив 134,1 против 75,4 тысячи человек.

Миграционный прирост населения России без учета Крыма составил 127,5

против 69,6 тысячи человек.

Но и заметно увеличившийся миграционный прирост не смог

полностью компенсировать потери населения в результате естественной

убыли: в первом полугодии 2019 года они были компенсированы на 67%

(без учета Крыма – на 66%). В целом величина миграционного прироста

остается в пределах значений, наблюдавшихся в последние двадцать

лет, которые даже с учетом корректировок по итогам переписей населения

не достигали рекордных значений середины 90-х годов прошлого века

(более 500 тысяч человек).

Рисунок 5. Компоненты изменения численности

населения России, 1960-2019* годы, тысяч человек

* 2019 год (без заливки цветом) – оценка по данным

текущего учета за январь-июнь в пересчете на год без учета Крыма

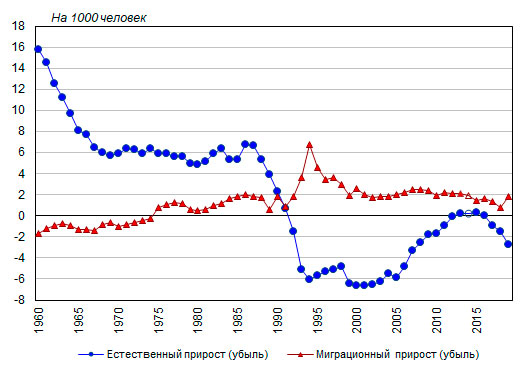

В относительном выражении естественная убыль населения

достигала наибольшей интенсивности в 2000-2001 годах, когда она

составляла -6,6 в расчете на 1000 человек постоянного населения.

В последующие годы интенсивность естественной убыли снижалась, особенно

быстро после 2005 года (рис. 6). В 2012 году значение коэффициента

естественного прироста вплотную приблизилось к нулевой отметке,

составив -0,03‰. В 2013-2014 годах оно оставалось близким к нулю,

но стало положительным, составив по 0,2‰, а в 2015 году поднялось

до 0,3‰ (без учета Крыма). В 2016 году оно вновь снизилось почти

до нулевого уровня (менее 0,03‰), а в 2017 году вновь стало отрицательным

(-0,9‰ с учетом и без учета Крыма). В 2018 году естественная убыль

населения России усилилась, составив -1,5‰ (с учетом и без учета

Крыма). Нарастание интенсивности естественной убыли продолжалось

и в первом полугодии 2019 года: в пересчете на год она составила

-2,7‰ (с учетом и без учета Крыма) против -2,2‰ за аналогичный период

2018 года. По данным за семь месяцев, интенсивность естественной

убыли несколько снизилась, составив -2,5‰ против -2,0‰ за январь-июль

2018 года.

Значение скорректированного по итогам Всероссийской

переписи населения 2010 года коэффициента миграционного прироста

составило около 2‰ в год в период между переписями 2002 и 2010 годов

и в период после переписи 2010 года. В 2015 году значение коэффициента

миграционного прироста снизилось до 1,5‰, в 2016 году составило

1,6‰ без учета Крыма и 1,8‰ с учетом Крыма, в 2017 году – соответственно,

1,3‰ и 1,4‰.

В 2018 году значение миграционного прироста опустилось

до самого низкого уровня за период с 1992 года – 0,9‰ (0,8‰ без

учета Крыма).

В январе-июне 2019 года снижение миграционного прироста

сменилось его ростом, и в пересчете на год коэффициент миграционного

прироста составил 1,8‰ (с учетом и без учета Крыма) против 1,0‰

за аналогичный период 2018 года.

Рисунок 6. Коэффициенты естественного и миграционного

прироста населения России (без учета Крыма), 1960-2019* годы, на

1000 человек постоянного населения

* 2019 год – оценка по данным текущего учета за

январь-июнь в пересчете на год

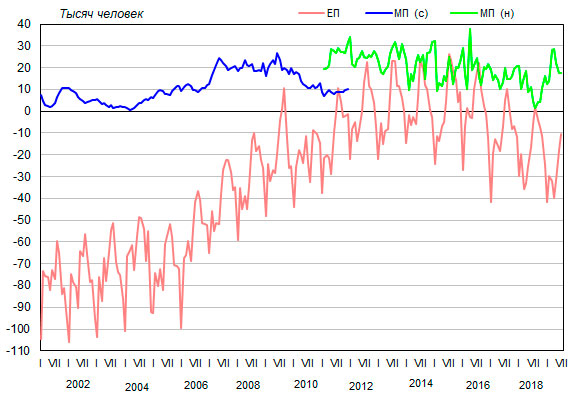

Естественная убыль, учитываемая ежемесячно по данным

регистрации родившихся и умерших, в 2006-2016 годах стала заметно

меньше, чем в предшествующие годы (рис. 7). При этом наблюдался

ярко выраженный сезонный характер изменения величины естественной

убыли, которая возрастает в зимние месяцы и сокращается к концу

лета. В августе-сентябре 2009 и 2011 годов, в 2012 и 2014 годах

на протяжении шести месяцев (июня-ноября), в 2013 и 2015 годах на

протяжении семи месяцев (июня-декабря) отмечалось превышение числа

родившихся над числом умерших, то есть имел место естественный прирост

населения. В 2016 году естественный прирост наблюдался только в

течение пяти месяцев (июня-октября), в 2017 году - двух месяцев

(июля-августа), в 2018 году – только в августе и совсем незначительный

(1,7 тысячи человек). Наиболее значительная убыль отмечалась в марте

- почти 36 тысяч человек.

В 2019 году, по данным за январь-июль, превышения числа

родившихся над числом умерших не отмечалось ни в один из семи месяцев,

хотя в июле естественная убыль вновь заметно сократилась, составив

10,5 тысячи человек против почти 42 тысяч человек в январе и 40

тысяч человек в апреле.

Помесячная динамика миграционного прироста не носит

столь выраженного сезонного характера, тем более что учет миграционных

потоков отличается значительной неполнотой, что вызывает необходимость

корректировки данных. Изменение правил учета долгосрочных мигрантов

в 2011 году привело к увеличению значений миграционного прироста

по сравнению с теми, которые зарегистрированы по прежним правилам.

Наименьшие значения миграционного прироста учитываются, как правило,

в начале года, наибольшие – чаще во втором полугодии и конце года.

В 2019 году учтенный миграционный прирост заметно превышал значения

помесячной отчетности предшествующего года, что вызвало оживленное

обсуждение аномального, по мнению некоторых экспертов, роста миграции[7].

Рисунок 7. Компоненты изменения численности

населения России (без учета Крыма) по месяцам 2001-2019 годов, тысяч

человек*

* ЕП – естественный прирост; МП

- миграционный прирост: МП (с) – на основе регистрации

миграции по месту жительства, а также, кроме того, по месту пребывания

на срок 9 месяцев и более – МП (н)

Тенденции изменения численности населения российских

регионов по компонентам роста в первом полугодии 2019 года, как

и прежде, отличались заметным разнообразием.

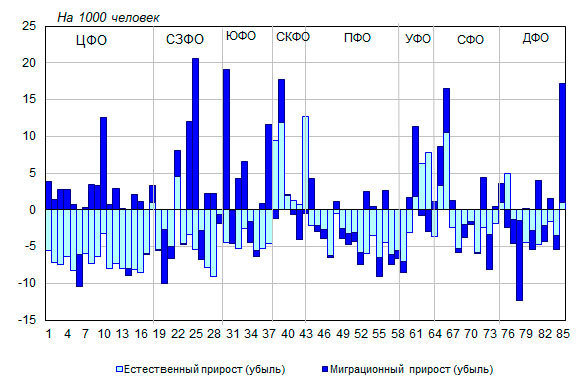

Естественный прирост населения в январе-июне 2019 года

зарегистрирован только в 16 из 85 регионов-субъектов (за тот же

период 2018 года – в 17). В 9 из них он сочетался с миграционным

приростом, а в остальных – с миграционной убылью населения (рис.

8). В 69 регионах зафиксирована естественная убыль населения, причем

в 33 регионах она усугублялась потерями в результате миграционного

обмена с другими территориями, в 36 регионах компенсировалась в

той или иной мере миграционным приростом.

Значение коэффициента естественного прироста в январе-июне

2019 года варьировалось от -9‰ (в пересчете на год) в Псковской

области до +13‰ в Чеченской Республике. В центральной половине регионов

(без 25% регионов с самыми высокими и 25% с самыми низкими значениями)

оно составляло от -5,9‰ до -1,6‰ при медианном значении -3,3‰.

Наиболее интенсивной естественной убылью, наряду с Псковской

областью, на протяжении ряда лет отличаются Тульская, Ивановская,

Тверская, Орловская, Тамбовская, Смоленская и Новгородская области

(около -8‰). С другой стороны, высоким естественным приростом, помимо

Чеченской Республики, отличаются республики Ингушетия (12‰), Тыва

(11‰), Дагестан (9‰), Ямало-Ненецкий автономный округ (8‰) и Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра (6‰).

Значение коэффициента миграционного прироста (в пересчете

на год) варьировалось в январе-июне 2019 года от -11‰ в Камчатском

крае до +20‰ в Ленинградской области, в центральной половине регионов

– от -1,3‰ до +2,7‰ при медианном значении 0,1‰.

Таким образом, в большинстве российских регионов интенсивность

миграционного прироста населения относительно невелика, но в отдельных

регионах она значительна. Миграционная убыль наблюдалась в 40 регионах-субъектах

федерации (в тот же период 2018 года в 57), миграционный прирост

– в 45 (28) регионах-субъектах федерации.

Высокими значениями коэффициента миграционного прироста

отличались в январе-июне 2019 году, помимо Ленинградской области,

Республика Адыгея (19‰), Чукотский автономный округ (16‰), Московская

и Калининградская области, Тюменская область без автономных округов

и Севастополь (от 10 до 13‰). Интенсивная миграционная убыль отмечалась,

как и не раз в прошлые годы, не только в Камчатском крае, но и в

Республике Коми (-7‰), а также в Омской, Калужской, Мурманской областях,

Калмыкии и Северной Осетии – Алании (-4-5‰).

Рисунок 8. Компоненты изменения численности

населения регионов - субъектов Российской Федерации за январь-июнь

2019 года*, на 1000 человек постоянного населения

* оценка по данным текущего учета за январь-июнь

в пересчете на год

Список 85

регионов по 9 федеральным округам

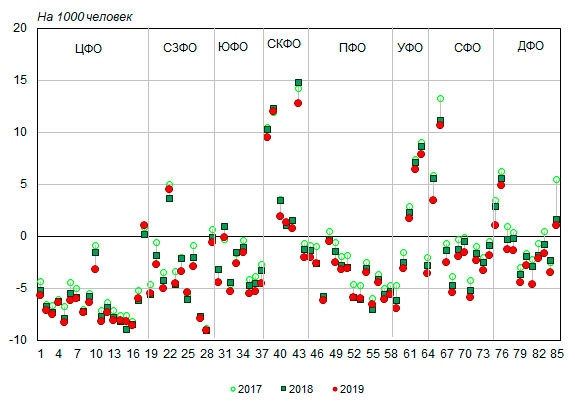

В большинстве российских регионов сложилась устойчивая

тенденция естественной убыли, хотя в последние годы ее интенсивность

сокращалась, а в некоторых регионах сменялась небольшим приростом

(рис. 9).

В январе-июне 2019 года число регионов с естественным

приростом сократилось до 16 против 17 регионов в тот же период 2018

года и 21 региона в январе-июне 2017 года. По сравнению с первым

полугодием 2018 года некоторое повышение коэффициента естественного

прироста отмечалось только в Москве, Ненецком автономном округе

и Карачаево-Черкесской Республике. В Республике Калмыкии небольшой

естественный прирост сменился незначительной естественной убылью

населения. В остальных регионах интенсивность естественного прироста

снизилась или, чаще, усилилась естественная убыль населения.

В 58 из 69 регионов с превышением числа умерших над

числом родившихся естественная убыль населения усилилась в первом

полугодии 2019 года. В трех регионах (Республике Марий Эл, Кировской

и Псковской областях) она осталась на том же уровне, что и в январе-июне

2018 года, еще в восьми регионах – немного снизилась (в Тверской,

Ленинградской, Пензенской, Ярославской, Вологодской, Нижегородской

и Тамбовской областях и Республике Карелии).

Рисунок 9. Естественный прирост (убыль) населения

регионов-субъектов Российской Федерации, в январе-июне 2017 -2019

годов*, на 1000 человек населения

* оценка по данным текущего учета за январь-июнь

в пересчете на год

Список 85

регионов по 9 федеральным округам

[5] Или длительное пребывание

- сроком 9 месяцев и более, согласно изменениям, введенным в миграционный

учет в 2011 году.

[6] Напомним, что в 2007 году

произошло очередное изменение правил регистрации мигрантов с целью

повышения полноты их учета – в статистический учет стали попадать

иностранные граждане и лица без гражданства, впервые получившие

разрешение на временное проживание. В результате число иммигрантов

увеличилось более чем на 100 тыс. человек в год, или на 54%. По

оценкам экспертов, увеличение темпа миграционного прироста, по крайней

мере наполовину, было обусловлено изменениями в регистрации мигрантов.

– См., например, Население России 2007: Пятнадцатый ежегодный демографический

доклад / Отв. ред. А.Г.Вишневский. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009, с.

221.

[7] Н. Мкртчян, Ю.Флоринская.

Миграционный прирост: аномальные показатели / Мониторинг экономической

ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития.

2019. № 12 (95). Июль. Институт экономической политики имени Е.Т.

Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации. С. 15-18. URL: http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2019_12-95_July.pdf

; а также средства массовой информации:

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/07/24/5d36c6ef9a7947f42d42668b,

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/07/23/807137-rossii-skachok-chisla-migrantov

, https://www.forbes.ru/obshchestvo/380605-rosstat-obyasnil-anomalnyy-rost-pritoka-migrantov-novym-podhodom-k-sboru

|