|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рубрику ведет

Илья КАШНИЦКИЙ

|

БОНУС: Пределы применимости рецензирования

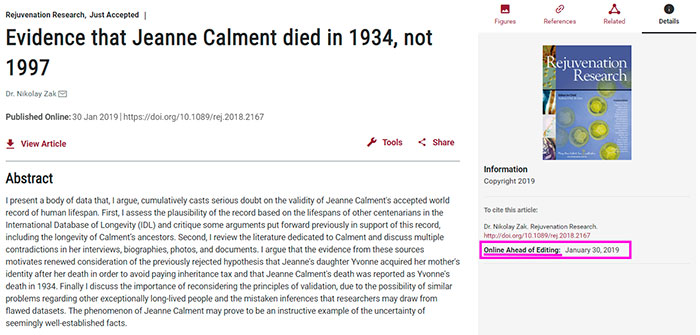

Статья Николая Зака со смелой гипотезой о недостоверности

рекорда продолжительности жизни Жанны Кальмэ (я рассказывал об этой

истории немного в предыдущем

выпуске Дайджеста) опубликована в научном рецензируемом журнале:

Некоторые эксперты, ранее критиковавшие исследование,

теперь предъявляют претензии главному редактору журнала Обри де

Грею, скандально известному своими заявлениями о принципиальной

возможности дожить до 1000 лет. Считая себя неоспоримыми авторитетами

в вопросе верификации мадам Кальмэ, они вопрошают, кто же выступил

в роли тех двух анонимных экспертов, которые все же одобрили манускрипт

к публикации и упрекают де Грея в преднамеренном снижении требований

к статье в погоне за медийным эффектом от опубликования широко обсуждаемой

гипотезы Зака. Так ли это, непонятно. Но косвенные признаки указывают

на возможность подобной спешки. Я никогда не видел, чтобы журнал

публиковал рабочий вариант статьи, даже без журнальной верстки.

Достойна ли статья публикации в рецензируемом журнале

- вопрос, всегда остающийся на совести главного редактора, информированного

мнением приглашенных к рецензированию экспертов. Насколько обоснованы

претензии к Обри де Грею - покажет внутренне расследование, инициированное

группой экспертов. Они утверждают, что главный редактор тщательно

отбирал потенциально наиболее лояльных к неортодоксальной гипотезе

рецензентов, а также скрыл факт наличия негативных рецензий.

Мне в этой истории наиболее интересен вопрос о применимости

и ограничениях практики слепого рецензирования в случаях, когда

автор скандальной гипотезы идет против мнения признанных экспертов.

Особенно это любопытно в тех случаях, когда тема уже предварительно

перегрета вниманием прессы, и от слепого рецензирования остается

только видимость. Что делать, если консенсус, необходимый между

автором исследования и рецензентами из числа экспертов-оппонентов

невозможен? Сакральность публикации в рецензируемом журнале слишком

отчетливо прослеживается в озвучиваемых мнениях многих представителей

академической среды (примерно так: "есть рецензируемая статья

- будем обсуждать; нет - нет"). При этом как-то забывается

человеческий фактор. Абстрактный рецензент всегда наделяется теми

лучшими чертами, которыми он должен обладать по идеалистическому

замыслу процедуры слепого рецензирования. А в жизни… Интересно,

удалось бы Заку ввести свою статью в корпус академической литературы,

если бы не колоссальной медийное внимание к истории? В любом случае,

приятно, что шансы на единственно возможное однозначное разрешение

спора с помощью анализа ДНК материала, кажется, увеличиваются.

|