|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рождение ребенка как фактор доходной обеспеченности

женщин. Насколько велик в России "штраф за материнство"?[1]

Ермолина А.[2],

Рохмина Е.[3], Васильева Ю.[4],

Трач Т.[5]

– специально для Демоскопа

Исследования занятости женщин и оплаты их труда показывают

существование так называемого «штрафа за материнство». Зачастую

работодатели негативно относятся к наличию детей в силу снижения

производительности труда матери на рабочем месте, ограничении ее

мобильности, частых больничных по состоянию здоровья ребенка[6].

Многие эмпирические исследования связывают материнство с более низкой,

по сравнению с бездетными женщинами, оплатой труда[7].

Величина «штрафа за материнство» в существующих работах определяется

по-разному: как разница в заработной плате женщин с детьми и без

детей[8], через значимость

коэффициента при переменных, отвечающих за наличие и/или количество

детей в уравнении заработной платы[9]

и др. Настоящее исследование посвящено изучению «штрафа за материнство»

в России, проявляемого через снижение уровня занятости женщин после

рождения ребенка и/или сокращение их заработной платы по сравнению

с нерожавшими коллегами.

В основе представленного анализа лежат данные 15 волн

«Российского мониторинга экономического положения и здоровья НИУ

ВШЭ» (РМЭЗ ВШЭ)[10]. Было

построено несколько панельных выборок, каждая из которых охватывала

восьмилетний период: 2000-2007 гг., 2001-2008 гг. и т.д., до панели

2007-2014 гг. В выборки были включены женщины, находившиеся под

наблюдением на протяжении всего восьмилетнего периода и пребывающие

в возрасте до 44 исполнившихся лет по состоянию на конец этого периода.

Факт рождения ребенка в интервале наблюдения был установлен по ответу

женщины на вопрос: «Вы рожали в течение последних 12 месяцев?».

Статус занятости женщин определялся исходя из ответа на вопрос:

«Ваше основное занятие в настоящее время».

Для оценки «штрафа за материнство» на основе описанных

данных величины заработных плат во все годы наблюдения были переоценены

в ценах 2000 г. с учетом сведений об индексах потребительских цен

(ИПЦ), опубликованных на сайте Росстата[11].

Для сравнения дисконтированных размеров заработной платы, а также

уровней занятости были выделены следующие категории женщин:

· Родившие ребенка только в один из годов наблюдения

(329 наблюдений). Для того, чтобы проследить динамику заработной

платы женщин также и на протяжении некоторого периода до рождения

ребенка, в качестве реперного года в каждом интервале был выбран

третий год наблюдения. Данный выбор обусловлен необходимостью

проанализировать динамику рассматриваемого показателя до рождения

ребенка и в период декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком.

Таким образом, фактически под нашим наблюдением оказались женщины,

родившие ребенка в 2002-2009 годах, для которых указанное рождение

было единственным на рассматриваемом восьмилетнем интервале. Эта

группа стала целевой в нашем анализе, и динамика заработной платы

таких женщин была проанализирована в сопоставлении с двумя контрольными

группами:

- не родившие ребенка в течение восьми лет наблюдения и не имеющие

детей (1003 наблюдения) и

- не родившие ребенка в течение восьми лет наблюдения и имеющие

детей (2334 наблюдения).

Различия в уровнях занятости, размерах заработных плат

и их динамике были рассмотрены в разрезе социально-демографических

характеристик: возраста, уровня образования, типа населенного пункта

и отрасли экономики.

Анализ уровня занятости в трех группах женщин показал,

что наибольшие и практически постоянные уровни занятости демонстрируют

нерожавшие в наблюдаемый период женщины с детьми, а наиболее значительный

рост занятости характерен для бездетных женщин. Это связано с возрастной

структурой рассматриваемых групп: среди нерожавших женщин с детьми

преобладают женщины в возрасте от 30 до 40 лет, среди бездетных

— 15-19 лет по состоянию на второй год наблюдения (за год до возможного

рождения ребенка). Это хорошо согласуется с данными Росстата, в

соответствии с которыми минимальные уровни занятости среди женщин

в фертильном возрасте имеют группы 15-19 лет (5,3% по состоянию

на 2013 г.), максимальные — 35-39 лет (84,9%) и 40-44 года (87,3%).

Уровень занятости рожавших в третий год наблюдения женщин

возрастает с 66,0% до 70,7% за год до рождения ребенка, что может

быть связано со стремлением женщины трудоустроиться (в том числе

официально) перед планируемой беременностью с тем, чтобы уйти в

оплачиваемый декретный отпуск, а затем в отпуск по уходу за ребенком.

В третий и четвертый годы наблюдения уровень занятости рожавших

женщин снижается лишь незначительно (до 68,1%). Это объясняется

тем, что, находясь в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком,

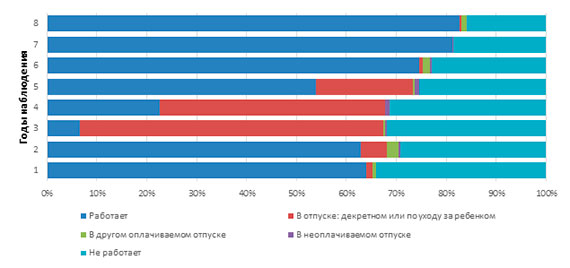

женщина формально считается занятой. Если рассмотреть более детальную

структуру занятости рожавших женщин (рис. 1), то можно заметить

резкое сокращение доли работающих женщин: с 62,8% до 6,6%. В третий

год наблюдения более половины рожавших женщин (60,8%) находится

в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, а треть (31,9%)

не работает. С четвертого года уровень занятости данной категории

женщин стабильно растет, к седьмому году все женщины выходят из

отпусков, и в результате уровень занятости достигает 84% в восьмой

год наблюдения.

Рисунок 1. Динамика структуры занятости рожавших

женщин

Источник: авторские расчеты на данных РМЭЗ 2000-2014 гг.

В городах уровень занятости рожавших женщин, включая

тех, кто находится в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком,

выше, и снижается в меньшей степени после рождения ребенка, чем

в сельской местности. Доля женщин, находящихся в декретных отпусках

и отпусках по уходу за ребенком, тоже выше в городе, чем в селе

(67,2% против 48,5% в год рождения ребенка). Кроме того, в городе

женщины остаются в отпусках по уходу за ребенком дольше, чем сельские

жительницы.

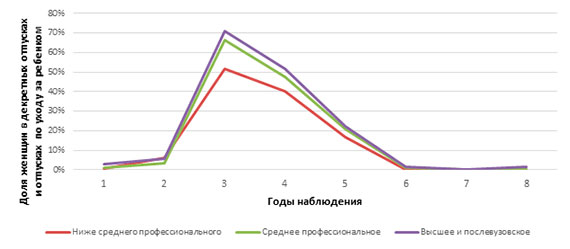

Высокий уровень образования способствует большей распространенности

декретных отпусков и отпусков по уходу за ребенком среди родивших

женщин, более длительному пребыванию в них (рис. 2).

Рисунок 2. Доля женщин в декретных отпусках

и отпусках по уходу за ребенком в разрезе уровня образования, %

Источник: авторские расчеты на данных РМЭЗ 2000-2014 гг.

С возрастом доля женщин в декретных отпусках и отпусках

по уходу за ребенком возрастает, но незначительно. Это может быть

связано с более распространенным получением помощи по уходу за ребенком

со стороны бабушек и дедушек женщин более молодых возрастов, чем

более зрелых, так как и их родители, соответственно, моложе.

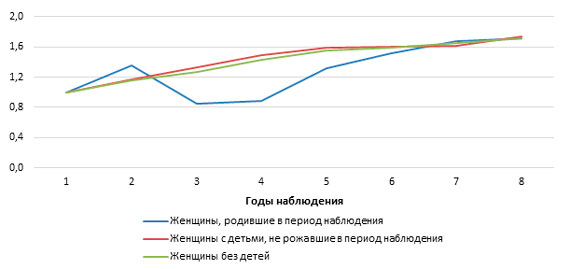

Перейдем к оценке «штрафа за материнство» в терминах

размера дохода от занятости. Как уже было показано выше, после рождения

ребенка часть женщин не выходят в отпуск по уходу за ребенком и

продолжают работать, поэтому средняя заработная плата в этой группе

не падает до нуля (Рисунок 3). За год до рождения ребенка заработная

плата возрастает больше, чем в аналогичный период среди нерожавших

женщин. Отчасти это может быть связано с переходом женщины на более

оплачиваемую работу в случае планируемой беременности. В третий

и четвертый годы наблюдения средняя заработная плата рожавших женщин

снижается на 35-37% от заработной платы в год, предшествовавший

рождению ребенка. К шестому году наблюдения, что соответствует трехлетнему

возрасту ребенка, средняя заработная плата матери превышает показатель

до рождения ребенка, а темпы роста зарплат женщин, рожавших в период

наблюдения, и нерожавших женщин выравниваются.

Рисунок 3. Темпы роста средней заработной платы,

в разах к первому году наблюдения

Источник: авторские расчеты на данных РМЭЗ 2000-2014 гг.

Наибольшее падение среднего размера заработной платы

наблюдается среди женщин, не имеющих среднего профессионального

образования, а также среди принадлежащих к возрастной группе 20-29

лет по состоянию на год, предшествующий рождению ребенка: потери

составляют до 65% и 47% заработка предыдущего года соответственно.

Чем выше уровень образования, тем меньше глубина падения зарплаты.

В возрастной группе 20-29 лет по состоянию на второй год наблюдения

темпы роста зарплат к восьмому году наблюдения среди рожавших женщин

так и не доходят до уровня заработной платы нерожавших. Среди женщин

30-39 лет по состоянию на год, предшествующий рождению ребенка,

различия между группами исчезают к шестому году наблюдения, что

соответствует третьему году после рождения ребенка.

В разрезе типа населенного пункта падение заработной

платы после рождения ребенка различается незначительно и составляет

38% и 30% от ее величины за год до рождения ребенка для города и

села соответственно. Темпы роста заработной платы женщины, родившей

в период наблюдения, достигают показателей нерожавших спустя два

года после рождения ребенка в сельской местности, а в городе — спустя

три. Это можно отчасти объяснить разницей в доходах в городе и селе

и, как следствие, потребностью сельских женщин в более раннем выходе

из отпуска по уходу за ребенком.

В год рождения ребенка наиболее сильное падение размера

средней заработной платы наблюдается среди женщин, занятых в сфере

строительства, транспорта, связи и ЖКХ; далее — среди занятых в

промышленности, сельском хозяйстве, органах управления; затем —

в торговле и бытовом обслуживании; наименьшее снижение зарплаты

данные обследования фиксируют в науке, культуре, образовании, здравоохранении.

Таким образом, полученные на данном этапе работы результаты

показывают, что в России существует «штраф за материнство», однако

наблюдаемые различия в оплате труда женщин с детьми и без них сглаживаются

в среднем к моменту достижения ребенком возраста 3-4 лет. Указанные

различия дольше сохраняются в городах, чем в сельской местности.

Образованные женщины лучше и быстрее наверстывают потери в заработной

плате после возврата на рынок труда. «Штраф за материнство» более

явно проявляется в небюджетном секторе экономики, до настоящего

времени характеризующемся в России более высокой конкуренцией за

рабочие места.

[1] Материал подготовлен в

ходе проведения исследования «Влияние рождения ребенка на занятость

и доходы женщин и благосостояние семей с детьми в различных институциональных

контекстах» (проект № 16-05-0033) в рамках Программы «Научный фонд

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

(НИУ ВШЭ)» в 2016 году и в рамках государственной поддержки ведущих

университетов Российской Федерации "5-100".

[2] Ермолина Анна Александровна

– младший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ.

[3] Рохмина Елизавета Борисовна

- студентка бакалавриата Факультета социальных наук, Департамент

государственного и муниципального управления.

[4] Васильева Юлия Михайловна

- студентка бакалавриата Факультета социальных наук, Департамент

государственного и муниципального управления.

[5] Трач Татьяна Мирославна

– студентка магистратуры Факультета социальных наук, Направление

Государственное и муниципальное управление, программа «Население

и развитие».

[6] Ниворожкина Л.И., Ниворожкин

А.М.. Арженовский С.В. «Цена» материнства: эконометрическая оценка//Вестник

Таганрогского института управления и экономики. 2008. (1). С. 3-20.

[7] Harkness, S. and Waldfogel,

J., 1999. The family gap in pay: evidence from seven industrialised

countries. Centre for Analysis of Social Exclusion, London School

of Economics and Political Science; Lundberg S., Rose E. 2000. Parenthood

and the Earnings of Married Men and Women. Labour Economics. 7:

689–710.

[8] Anderson D., Binder M.,

Krause K. 2003. The Motherhood Wage Penalty Revisited: Experience,

Heterogeneity, Work Effort and Work-Schedule Flexibility. Industrial

and Labour Relations Review. 56 (2): 273?294.

[9] Budig, Michelle J. and

Paula England. 2001. "The Wage Penalty for Motherhood." American

Sociological Review 66: 204-225; Арженовский С., Артамонова Д. Оценка

потерь в зарплате женщин с детьми //Прикладная эконометрика. 2007.

3 (7). С. 66–79.

[10] Российский мониторинг

экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/rlms/

[11] http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#

|