|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Факторы неравенства на микроуровне

(Опубликовано в книге: Динамика монетарных и немонетарных

характеристик уровня жизни российских домохозяйств за годы постсоветского

развития: аналитический доклад / рук. авт. колл. Л.Н. Овчарова,

А.Я. Бурдяк, А.И. Пишняк, Д.О. Попова, Р.И. Попова, А.М. Рудберг.

М.: Фонд "Либеральная миссия", 2014. с. 40-46)

В политической риторике стало модным негативное отношение

к неравенству, хотя именно благодаря неравенству формируются модели

трансформации образования и занятости в доходы и модели трансформации

доходов в инвестиции. Региональное и поселенческое неравенство в

доходах — это сигнал для перемещения трудовых ресурсов к точкам

экономического роста, хотя население в целом негативно относится

к территориальному неравенству в доходах. Изучение факторов дифференциации

доходов на микроуровне позволит, во-первых, определить лифты восходящей

доходной мобильности, во-вторых, оценить их силу.

Классический подход к изучению факторов неравенства

на микроуровне заключается в декомпозиции агрегированных индексов

неравенства по подгруппам населения. Если рассматривать весь

имеющийся набор доходов как совокупность, где подгруппами являются

группы индивидов, выделенные на основе какого-либо признака, можно

разложить общее неравенство доходов на неравенство между этими подгруппами

и неравенство внутри подгрупп. Некоторые индексы неравенства, например

меры, принадлежащие к классу обобщенной энтропии, без остатка раскладываются

на внутри- и межгрупповую компоненты неравенства[1].

Внутригрупповая компонента равна сумме индексов всех подгрупп, перевзве-

шенных по доле населения в подгруппах; межгрупповая компонента неравенства

рассчитывается также как сам индекс неравенства, за тем исключением,

что индивидуальные доходы заменены средними доходами подгрупп. Последняя

интерпретируется как вклад данного фактора в общее неравенство.

На неравенство доходов могут влиять как различия в доходах

между группами населения с разными демографическими характеристиками

(возраст, структура домохозяйства), так и изменения демографической

структуры. Возраст индивида отражает его положение на карьерной

лестнице и стадию жизненного цикла семьи. Заработная плата, как

правило, растет с возрастом за счет накопленного опыта работы и/или

роста соответствия между навыками работника и требованиями работодателей.

Стадия жизненного цикла семьи также оказывает влияние на доходы

домохозяйства: последние, как правило, снижаются за счет присутствия

детей. Демографические изменения, такие как старение населения и

снижение рождаемости, также влияют на неравенство доходов. Увеличение

продолжительности жизни и пенсионного возраста когорт, родившихся

в период «бэби-бума», привели к изменениям в возрастной структуре

населения: доля пожилых растет, тогда как доля детей и трудоспособных

сокращается. Снижение рождаемости и увеличение вероятности распада

союзов ведут к сокращению среднего размера домохозяйств.

Так как доходы от занятости являются основным источником

существования для большинства обычных домохозяйств, доходы

домохозяйств в значительной степени определяются статусом членов

домохозяйства на рынке труда. Как краткосрочные флуктуации уровня

безработицы, так и более фундаментальные изменения (например, рост

занятости женщин или увеличивающая сегментация рынка труда)

влияют на статус занятости домохозяйств. Таким образом, изменения

на рынке труда — важные драйверы неравенства. Образование является

детерминантой перспектив индивида на рынке труда. В соответствии

с теорией человеческого капитала индивидуальная производительность

растет вместе с числом лет обучения, что отражается в более высокой

зарплате людей с высоким уровнем образования. Следовательно, уровень

образования влияет на доходы индивидов и домохозяйств. Изменение

структуры образования (например, расширение доступности высшего

образования) и рост доходных различий в зависимости от уровня образования

становятся важными драйверами неравенства доходов на микроуровне.

Перспективы индивида на рынке труда также могут зависеть

от пространственных аспектов рынка труда: доступность занятости

и оплата труда может быть выше в более урбанизированных районах.

Экономическая активность часто концентрируется в крупных городах,

и это приводит к большему спросу на труд в урбанизированных территориях.

Если существуют препятствия на пути мобильности населения, пространственное

неравенство может стать источником застойного неравенства и бедности

домохозяйств, проживающих в экономически неразвитых районах.

Таким образом, мы исходим из того, что уровень экономического

благосостояния домохозяйств определяется их демографической

структурой (число взрослых и детей, пол и возраст членов домохозяйства),

социально-экономическим статусом (уровень образования и статус

занятости членов домохозяйства) и «внешними» факторами, связанными

с местом проживания. В отличие от традиционного подхода к агрегированию

индивидуальных признаков до уровня домохозяйства c использованием

в этих целях характеристики главы домохозяйства, в данной работе

применяется типология домохозяйств на основе доминирования определенного

признака в домохозяйстве[2].

Набор факторов включает следующие характеристики домохозяйств: 1)

размер домохозяйства, 2) гендерный состав (соотношение

числа взрослых женщин и мужчин), 3) возрастная структура

(соотношение числа индивидов в возрасте 65 лет и старше и индивидов

в возрасте 18-64 лет), 4) детская нагрузка (соотношение числа

детей до 18 лет и работающих взрослых), 5) уровень образования

(соотношение числа взрослых с высшим и без высшего образования),

статус занятости (соотношение числа занятых и незанятых

взрослых[3]), тип населенного

пункта, 8) регион[4]. В таблице

П3 приведены распределения независимых переменных. Результаты декомпозиции

представлены на рис. 2.5.

Рисунок 2.5. Факторы неравенства

в 1992-2012 гг. (вклад межгрупповой компоненты в общее неравенство,

среднее логарифмическое отклонение)

Примечание. Для данного размера выборки значимыми считаются

факторы, вес которых превышает 5%.

Источник: рассчитано по данным РМЭЗ.

Демографические факторы достигают 5%-го порога лишь

в отдельные годы, и ни один из них не преодолевает порога в течение

всего периода 1994-2012 гг. На протяжении 1998-2007 гг. наиболее

высокий вес среди демографических факторов (около 4-5%) имела лишь

«возрастная структура».

Фактор «высшее образование» не входил в число значимых

в начале переходного периода (в 1992 г. его вклад в неравенство

составлял менее 2%), и, хотя его вес начал расти уже в середине

1990-х, заметный скачок вверх произошел лишь в 1998-2000 гг.

В первой половине 2000-х вклад фактора колебался на уровне

7-8% с одномоментным снижением. В 2006-2007 гг. он набрал максимальный

вес (10%), опережая все остальные факторы неравенства, помимо регионального.

С началом кризиса в 2008 г. удельный вес «образования» снизился

до 6-7%, а по данным за 2012 г. — упал до 5,1%.

Динамика веса фактора «статус занятости» в значительной

степени повторяет динамику «образования». В начале 1990-х вклад

данного фактора в неравенство не превышал 5%. В дальнейшем он непрерывно

возрастал, достигая максимума в 2006 г. (9%). В период 2008-2012

гг. значение фактора упало до 5,3%.

Стабильно высокий вес на протяжении всего рассматриваемого

периода имели оба фактора, связанные с местом проживания домохозяйства.

Значение фактора «тип поселения» находилось около 5%-го порога с

середины 1990-х до начала 2000-х гг. В 2003 г. вес фактора достигал

максимального уровня (7,2%). Начиная с 2004 г. фактор стал терять

свою значимость.

Значимость региональных различий для объяснения общего

неравенства была высокой уже в 1992 г. (9%), но особенно заметный

скачок веса данного фактора пришелся на вторую половину 1990-х,

когда его значение выросло до 15%. Учитывая, что используемый нами

показатель душевых расходов сглажен по регионам, можно предположить,

что вклад регионального фактора на самом деле еще выше. В начале

2000-х межрегиональные различия, судя по всему, стали падать и значение

фактора закрепилось на уровне 12-13%. В 2010 г. мы еще раз наблюдаем

снижение, однако на этом ресурсы снижения были исчерпаны. В целом

вес регионального фактора как минимум в 2 раза выше веса любого

из рассматриваемых факторов.

Еще раз подчеркнем, что за весь рассматриваемый нами

период (1992-2012 гг.) самые высокие темпы роста имели фактор «уровень

образования», вес которого увеличился почти в 3,7 раза, а если исключить

из рассмотрения посткризисные годы (2008-2012 гг.) — в 6 раз. С

другой стороны, в течение всего рассматриваемого периода наиболее

весомым фактором дифференциации российских домохозяйств по уровню

расходов оставалось региональное неравенство.

|

Вставка 2.3. Сравнительный анализ микроэкономических

факторов неравенства в России и странах ЕС

Отличается ли Россия от других стран по набору

и весу факторов неравенства? Метод декомпозиции неравенства

неоднократно использовался различными авторами, исследующими

воздействие индивидуальных и домохозяйственных характеристик

на неравенство доходов в Европе и странах ОЭСР[5].

Наиболее свежие результаты применения данного метода для стран

ЕС приведены в годовом отчете Обсерватории социальных процессов,

существующей при поддержке Европейской комиссии (EC,

2009). Для целей сравнительного анализа при расчете российских

показателей мы опирались на методологию расчета доходов и

типологий домохозяйств, примененную в данном докладе.

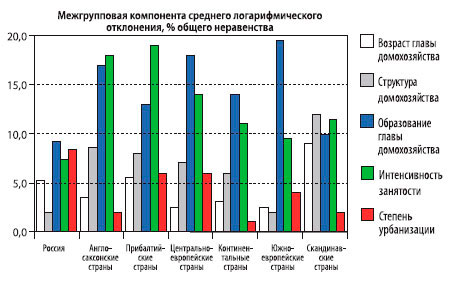

Рис. 1 показывает, как эффект различных факторов

неравенства (средние невзвешенные значения межгрупповых компонент

неравенства) варьирует в кластерах стран с разными моделями

государства благосостояния. В среднем по всем кластерам наблюдается

более низкий эффект демографических переменных в сравнении

с эффектом образования и интенсивности занятости. Лишь Скандинавские

страны демонстрируют отличную модель, с практически равным

весом демографических характеристик и характеристик, связанных

с рынком труда.

Рисунок 1. Средний вклад

социально-демографических факторов в объяснение неравенства

по кластерам стран с разными режимами государства благосостояния,

2006 г.

Источник: для стран ЕС (EC, 2009); для России рассчитано

по данным РМЭЗ-ВШЭ 2006 г.

В сравнении с европейскими странами в России наблюдается

более низкий вклад межгруповых различий в общее неравенство,

ни один признак из нашего набора не имеет веса выше 10%. По

структуре факторов неравенства Россия не похожа ни на одну

из европейских моделей. В России различия по уровню образования

являются более значимым фактором, чем интенсивность занятости.

Такая же ситуация характерна для стран Центральной Европы,

континентальных и южноевропейских стран, тогда как в англосаксонских

странах образование и интенсивность занятости имеют примерно

одинаковый эффект, а в балтийских странах интенсивность занятости

является самым важным фактором неравенства. Наиболее заметной

российской особенностью является высокий вклад различий, связанных

с местом проживания домохозяйств. Подобная ситуация, хотя

и в меньшей степени, характерна для других постсоветских стран

и стран Южной Европы.

Отметим, что в мировом контексте именно межстрановое

неравенство становится основным, в то время как двести лет

назад, согласно расчетам Милановича[6]

разрыв в доходах разных социальных групп внутри стран определял

лицо глобального неравенства.

|

[1] Theil, H. (1967). Economics

and Information Theory. Chicago: Rand McNally and Company; Shorrocks,

A. F. (1980). The Class of Additively Decomposable Inequality Measures

// Econometrica 48(3): 613-625; Shorrocks, A. (1984). Inequality

decomposition by population subgroups // Econometrica 52(6): 1369-1386.

[2] Традиционный подход имеет

серьезные ограничения, учитывая, что идентификация главы домохозяйства

основана на субъективных критериях. Как правило, статус главы автоматически

приписывается мужчине, или самому старшему члену домохозяйства,

или индивиду с самым высоким доходом. Менее спорный подход заключается

в случайном отборе индивида внутри домохозяйства. Последнее вносит

некоторый элемент риска; например, мы можем ошибочно отобрать мужчину

в качестве представителя домохозяйства, состоящего из трех женщин

и одного мужчины. Тем не менее в больших выборках эта ошибка будет

незначительной, тогда как в небольших выборках метод, основанный

на доминировании признака, предпочтителен.

[3] Категория «незанятый» включает

безработных и экономически неактивных.

[4] Выборка РМЭЗ нерепрезентативна

в региональном разрезе, поэтому она не может быть использована для

оценки неравенства внутри отдельных регионов, однако это не является

препятствием при оценке межгрупповой компоненты неравенства.

[5] Forster, M. F. (2000).

Trends and Driving Factors in Income Distribution in the OECD Area.

OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers No. 42. Paris;

IBRD/WB (2006). Equity and Development. World Development Report

2006. Oxford: World Bank and Oxford University Press; Mitra, P.

and R. Yemtsov (2006). Increasing Inequality in Transition Economies:

Is There More to Come? // World Bank Policy Research Working Paper

No. 4007. Washington, D.C.

[6] Milanovic,

В. Global incime inequality by the numbers: in history and now.

Paper was presented at the Conference on Global Justice held at

the Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS)

in Rome on June 6-9, 2012

|