|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рубрику ведет

Илья КАШНИЦКИЙ

|

Re-theorizing Family Demographics

Госта Эспинг-Андерсен и Франческо Биллари предлагают

пересмотреть представления о взаимосвязи роли семьи, образования

и рождаемости. Взглянуть по-новому на будущее рождаемости они предлагают

через призму гендерного равенства.

Существующие теории пост-переходного развития рождаемости

предсказывают "менее семейное" ("less family")

будущее: усиление нестабильности семей (партнерских союзов), снижение

брачности и рождаемости. И эти взгляды подтверждались эмпирическими

данными на протяжении всей второй половины двадцатого века. Лишь

в последние годы эмпирические свидетельства заставили пересмотреть

устоявшиеся уже теории. Авторы отмечают три главных момента, которые

идут в разрез с базовыми теориями. Во-первых, несмотря на значительное

снижение рождаемости, не произошло глобальной корректировки родительских

предпочтений в сторону однодетной иди бездетной семьи (см. обзор

статьи Sobotka, T., & Beaujouan, ?. 2014 в этом выпуске). Во-вторых,

буквально в последние года резко изменились многолетние тренды:

теперь уровень рождаемости положительно взаимосвязан с экономическим

развитием, доходом и занятостью женщин. В-третьих, существенные

изменения наблюдаются на индивидуальном уровне: вопреки традиционным

представлениям и теориям рационального выбора, сегодня более стабильные

союзы и высокий уровень рождаемости характерен для людей с более

высоким уровнем образования. В статье предлагается новая теоретическая

концепция, объясняющая недавние развороты трендов. Предложенная

в статье теоретическая конструкция опирается на идею важности гендерного

равенства для быстрого и эффективного восстановления рождаемости

после закономерного но временного снижения. Таким образом, скорость

восстановления рождаемости авторы увязывают со скоростью распространения

эгалитарных гендерных норм. В свою очередь, распространение гендерного

равноправия моделируется с помощью стандартной эпидемиологической

модели диффузии (забавно, что в такой терминологии гендерный эгалитаризм

рассматривается как эпидемия).

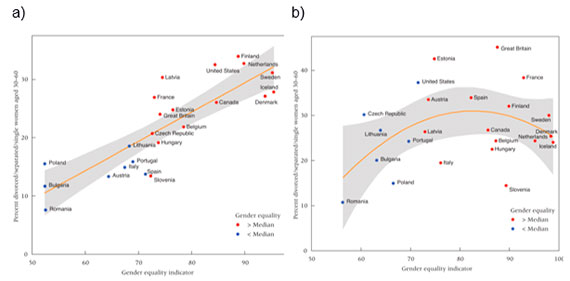

Эспинг-Андерсен и Биллари иллюстрируют ключевую идею

на примере европейских стран, сравнивая взаимосвязь гендерного равенства

и прочности союзов в конце 1980-х и конце 2000-х годов (см. рисунок

3). Произошедшее в последние годы изменение зависимости отчетливо

видно при данном сравнении.

Рисунок 3. Взаимосвязь гендерного эгалитаризма и стабильности

партнерских союзов в конце 1980-х (a) и конце 2000-х годов (b)

Основные положения новой теории исследователи формулируют

в пяти утверждениях.

- В отсутствие мощного внешнего воздействия, общество

остается в состоянии традиционного равновесия. Вне зависимости

от того, был ли исходный импульс экзогенным или эндогенным, рост

уровня образования среди женщин запускает процесс трансформации

общества, отдаляя его от традиционного.

- Уход от традиционного общества необратим и развивается

независимо от экзогенных факторов, спровоцировавших исходный импульс,

до тех пор, пока все население не станет эгалитарным.

- Менее разнородные и стратифицированные общества

склонны к более стремительной и всепроникающей диффузии эгалитаризма,

т.е. не возникает закрытых сообществ, не затронутых процессом.

И наоборот, чем выше неравенство в обществе (например, этническое),

тем медленнее и менее равномерно проистекает диффузия.

- Чем сильнее распространены эгалитарные нормы в обществе,

тем выше вероятность совместимости двух конкретных представителей

этого общества. Таким образом, в результате гендерного равенства

происходит укрепление партнерских союзов и увеличение рождаемости.

- Окончательное утверждение гендерного эгалитаризма

в качестве новой социальной нормы позволит семьям всех социальных

страт точнее воплотить свои предпочтения в области планирования

семьи. В итоге, по завершении переходного периода, воспроизводство

станет Парето-оптимальным.

|