|

Городская агломерация: старое название - новое содержание

Эдуард Бозе1

(Опубликовано в журнале "Российское экспертное обозрение",

2007, №4-5)

Вопрос о формировании и развитии городских агломераций

в России вновь поставлен на повестку дня и вызывает оживленную дискуссию.

С одной стороны, идея широко обсуждается во властных кругах, опередив

по популярности некогда модную тему использования кластерного подхода

как основного инструмента в развитии территории, а с другой - встречает

волну негодования в среде экспертного экономгеографического сообщества.

Очевидно, у столь различных настроений по поводу возможностей

управления развитием российских агломераций существуют серьезные

фундаментальные основания. На наш взгляд, их можно охарактеризовать

следующим образом: если властные структуры начинают рассматривать

современную городскую агломерацию в качестве еще одного инструмента

управления развитием социально-экономических процессов в России,

то их оппоненты в большей степени склоны видеть в агломерации сложный

феномен, сложившийся естественным путем. Участвуя в дискуссии, они

вполне справедливо обращают внимание на внешние следствия развития

агломерации, которые часто носят резко негативный характер, - ухудшение

экологической ситуации в зонах расселения, упрощение системы расселения

и ее сжатие и т.п.

Между тем, представляется, что сегодня необходимо пересмотреть

само понимание процессов агломерирования, сложившееся в экспертном

сообществе. Устаревшее и редуцированное представление об агломерации

приводит к недооценке ее положительных эффектов и значительного

числа сфер, на которые она может оказать влияние и которыми руководствуются

чиновники и политики, делая сегодня выбор в пользу концепции поддержки

развития городских агломерации.

С уверенностью можно сказать - процессы формирования

и развития городских агломераций в России носят иной характер, нежели

они имели место в 1970-1980-е гг., когда в стране формировались

так называемые "промышленные" городские агломерации. Последние

складывались в условиях доминировавшей "фордистской" системы

организации производства и преобладания в крупных городах административной

и производственной функций. В СССР агломерации формировались по

принципу удобного объединения групп производств (создающих связанные

цепочки добавленной стоимости) и размещения вблизи центров производства

необходимых трудовых ресурсов. Например, функциональная организация

экономики Ленинграда в полной мере копировалась в каждом из его

городов-спутников, с учетом изменения масштабов и административной

субординации. Основной связывающей инфраструктурой являлась железная

дорога, ориентированная, прежде всего, на перевозки грузов.

Такие агломерации действительно не представляют ценности

с точки зрения новых экономических и социальных реалий.

Однако сегодняшний интерес к концепции городской агломерации

связан с тем, что экспертами зафиксированы принципиально новые процессы

развития крупных городских систем. Они напрямую связаны с вызовами,

с которыми сталкивается бурно развивающаяся и обновляющаяся экономика

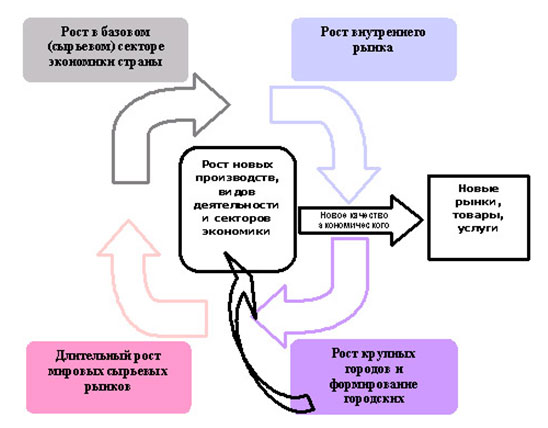

России. Эти вызовы кратко характеризует укрупненное представление

о механизмах роста экономики нашей страны в средне- и долгосрочной

перспективе (см. рис. 1):

Рисунок 1. Укрупненная схема базового сценария развития

РФ на средне- и долгосрочную перспективу

Для обеспечения устойчивых высоких темпов экономического

роста Россия должна переходить к развитию на основе так называемого

нового "портфеля ресурсов" (человеческий капитал, емкие

и динамичные рынки, инновации, высокотехнологичные основные фонды

и постиндустриальный тип организации производства). Городские агломерации

являются локусами постиндустриальных процессов и в этой связи источниками

будущей конкурентоспособности России в глобальной экономике. Поэтому

интенсивное развитие крупных городских агломераций должно стать

важной задачей в рамках стратегии развития РФ на долгосрочную перспективу.

Каково же содержание процессов агломерирования, от динамики

и качества которых зависит будущая конкурентоспособность страны

в долгосрочной перспективе?

В рамках исследования ЦСР "Северо-Запад" новых

вызовов и процессов, развивающихся в Москве, Санкт-Петербурге и

их агломерациях, были выявлены следующие важнейшие этапы развития

крупных городских агломераций: (1) индустриальная агломерация, о

которой мы уже упоминали; (2) агломерация трансформационного периода

(в Западной Европе и США он протекал плавно в течение 1960-1970-х

гг. и был связан с переходом к "распределенным" моделям

организации производства, развитием сектора услуг и формированием

предпосылок для складывания экономики постиндустриального типа,

тогда как в России он оказался скоротечным и совпал с быстрой трансформацией

всей социально-экономической системы страны в конце 1980-х - начала

1990-х гг.); (3) динамичная агломерация и (4) развитая постиндустриальная

агломерация. Краткая характеристика каждого этапа представлена на

рис. 2:

Рисунок 2. Основные этапы развития современной городской

агломерации

Фактически переход от индустриальной агломерации к постиндустриальной

проходит три основных фазы. Эти фазы объединяют в себе комплекс

реальных социально-экономических процессов (уже произошедших, либо

протекающих в настоящий момент в Московской и Санкт-Петербургской

агломерациях), изменяющий функциональную и пространственную структуру

экономики территории и являющихся основанием для принятия важнейших

инвестиционных решений со стороны федеральных и региональных органов

власти.

Первая фаза развития предполагает агломерацию (укрупнение)

рынка труда. В РФ катализатором трансформации рынка труда стал резкий

спад промышленного производства. В наиболее жесткой форме он проявился

в небольших промышленных городах. В результате сектор услуг на протяжении

всех 1990-х гг. оставался практически единственным направлением,

обеспечивающим одновременно рост занятости и адекватный уровень

доходов для населения. Наиболее динамичными очагами развития сферы

услуг стали центральные районы крупных городов, которые начали "пересобирать"

управление потоками товаров, информации, капиталов и трудовых ресурсов.

Следствием этого стало увеличение трудовой маятниковой

миграции в центры городов из пригородов: в Москве она резко увеличилась

в конце 1980-х - начале 1990-х гг., в Петербурге - в середине 1990-х

гг. - и сохраняется на высоком уровне и сейчас. При этом на трудовую

маятниковую миграцию из пригородов в центр накладывается потребительская

маятниковая миграция. В итоге "вылетные" автомагистрали

и пригородные электропоезда мегаполисов перегружены, особенно в

часы "пик". По некоторым оценкам, до 50% населения такого

города как Гатчина (удаление от Санкт-Петербурга составляет десятки

километров) ежедневно отправляется на работу в соседний мегаполис.

Все это привело к формированию фактически единого, более мощного

во всех отношениях рынка труда складывающейся агломерации.

Вторая фаза перехода к постиндустриальной агломерации

состоит в формировании единых рынков торговой, жилой и производственной

недвижимости. Ряд функций "ядра" города (потребление,

развлечения, производство) перемещается на периферию и в подцентры

- там растет спрос на землю и базовые инфраструктуры (тепло-, электро-,

водоснабжение, а также автодорожную инфраструктуру). В Московской

и Санкт-Петербургской агломерациях эти процессы протекали крайне

интенсивно и привели к складыванию в короткий период времени мощных

центров потребления как в ткани самих городов, так и в пригородах,

непосредственно прилегающих к "вылетным" автомагистралям.

Характерной особенностью этой фазы является рост благосостояния

населения и, как следствие, рост автомобилизации и мобильности жителей.

Теперь они готовы не только совершать длительные поездки за город

за покупками, но и более охотно меняют место жительства. В результате,

Московская Кольцевая автодорога (МКАД) и Кольцевая автодорога (КАД)

в Санкт-Петербурге выполняют не только и не столько функцию объездных

автодорог, но являются фактически элементом единого транспортного

каркаса агломераций: на МКАД и КАД складываются пояса торгово-развлекательных

(ТРК) и логистических комплексов. Такие ТРК появляются и в основных

городах-спутниках. Новые заводы, ориентированные на рынок Москвы,

производители размещают главным образом в Подмосковье, стремясь

снизить , затраты на землю, недвижимость и трудовые ресурсы. С конца

1990-х гг. Москва и Подмосковье переживают бум комплексной жилой

застройки. Примером схожих процессов в Санкт-Петербурге и Ленинградской

области является проект комплексной жилой застройки Кудрово.

Механизмы управления развитием агломерации лежат главным

образом в сфере инфраструктурного развития территорий и институциональной

обустроенности основных рынков.

Со второй фазой трансформации агломерации также связаны

процессы реорганизации, модернизации и фактически перерождения промышленного

комплекса крупных городов. В частности, набирают силу процессы выноса

промышленных предприятий из центра города в "хинтерланд"

с одновременной их модернизацией, либо происходит прямое обновление,

когда старые заводы банкротятся, а новые инвестиционные проекты

реализуются в пригородных зонах. Именно так развиваются сейчас проекты

в автосборочном кластере Санкт-Петербурга. Необходимо учитывать,

что речь идет о принципиально новых производствах, представляющих

собой "процессинговые" центры. Их развертывание напрямую

зависит от уровня развития транспортно-логистического модуля экономики

региона и формирования "офисной империи" в ядре агломерации,

необходимой для надлежащего размещении и исполнения процессов управления.

Третья фаза формирования современной агломерации предполагает

усложнение внутренних функциональных связей отдельных пространственных

элементов агломерации. В частности, развиваются прямые связи между

подцентрами города, возрастает емкость и разнообразие рынков - растут

объемы и качество спроса на все виды инфраструктур в центрах агломерации

и коридорах между ними - аэропорты, дороги, телекоммуникация, инженерно

освоенные территории.

Таким образом, сегодня агломерация характеризуется не

столько целостностью производственной и расселенческой систем, сколько

целостностью рынков: труда, недвижимости, земли, а также уровнем

функциональной связанности отдельных ее элементов. Формирование

современной агломерации имеет под собой мощные предпосылки и происходит

в порядке естественного хода вещей, но процессы, лежащие в его основе,

представляются вполне управляемыми. Учитывая значимость агломеративных

структур в контексте социально-экономического развития РФ, это объясняет

мотивы властных структур актуализировать и усилить доступные инструменты

управления процессами складывания и развития современных городских

агломераций - центров постиндустриальной экономики.

Механизмы управления развитием агломерации лежат главным

образом в сфере инфраструктурного развития территорий и институциональной

обустроенности основных рынков. Однако ввиду сложности реализации

крупных межрегиональных/межмуниципальных инфраструктурных проектов

и проблем поддержания единого правового и регулятивного пространства

в РФ необходимо решать и целый комплекс вопросов административного

характера, такие как конфигурация границ новых регионов и перспективы

их объединения, разграничение полномочий и механизмы совместной

реализации инфраструктурных проектов на территории нескольких субъектов

федерации и т.п.

1 - Эксперт "Центра стратегических разработок

"Северо-Запад".

|