|

|

Особенности формирования наукоградов России1

Агирречу А. А.

(Опубликовано в книге: Проблемы урбанизации на рубеже веков /

Отв. ред. А.Г. Махрова. - Смоленск: Ойкумена, 2002. с. 133-144)

В начале 1990-х годов появилось понятие «наукоград»,

которое на начальном этапе носило, скорее, собирательный характер,

объединяя подобные города и поселки в совокупность поселений со

схожими проблемами развития. Наукограды - это особый тип городских

поселений, градообразующими предприятиями которых являются научные,

научно-производственные и другие организации, связанные с научно-техническим

развитием.

Исторически наукограды появились как продукт общемирового

развития, когда научно-технические разработки стали определять уровень

развития государства Именно наукограды, отличающиеся высокой концентрацией

интеллекта по всему циклу (от получения научного знания до конструкторской

проработки, а потом промышленной реализации) позволили сначала создать,

а потом удержать стратегический паритет в важнейших военных областях

и добиться высокого уровня исследований в целом ряде научных направлений.

В настоящее время общее число наукоградов России включает

около 70 городских и сельских поселений, расположенных преимущественно

в основной полосе расселения страны. Около половины из них находится

в Московской области (в т.ч. г. Зеленоград, который административно

является частью г. Москвы, но расположен на территории области).

За пределами столичного региона в Центральной России расположено

еще 8 подобных территориальных образований во Владимирской, Калужской,

Нижегородской, Тверской и Ярославской областях.

По концентрации наукоградов вторым регионом страны является

Урал. Здесь большинство из них сосредоточено на территории Свердловской

и Челябинской областях. Третье место занимает Западная Сибирь, в

южной части которой расположено 6 наукоградов - в Алтайском крае,

Новосибирской и Томской областях.

Большинство наукоградов страны имеют статус города.

Последними этот статус получили пос. Новостройка (ныне г. Пересвет)

и пос. Черноголовка в Московской области. Статус поселка городского

типа сохранили 7 наукоградов, к числу сельских поселений относится

4 научных центра. Кроме того, к наукоградам следует относить академгородки

крупнейших научных центров Сибири и Дальнего Востока, которые административно

являются районами городов.

Численность населения наукоградов страны весьма разнообразна.

Население самых крупных превышает 200 тысяч жителей (Бийск, Зеленоград,

Дзержинск). Людность свыше 100 тысяч жителей имеют еще 8 городов,

большинство из которых расположено в Московском регионе. Около половины

имеет размер от 20 до 100 тысяч человек. Самый маленький город из

числа наукоградов - это Приморск в Ленинградской области, численность

населения которого составляет немногим более 6 тысяч жителей. Людность

наукоградов - поселков городского типа и приравненных к ним населенных

пунктов (например, Автополигон НАМИ (Дмитров-7) не имеет официально

этого статуса) колеблется от 1,5 тысячи (пос. Орево - самый маленький

наукоград России) до 17,5 тысячи жителей (пос. Краснообск).

Численность населения академгородков точно не известна,

т.к. они, как уже было сказано ранее, являются частью крупных городов,

хотя о размере Новосибирского Академгородка можно судить по данным

численности населения Советского района г. Новосибирска. В начале

2001 года она составила 130,9 тысячи жителей2.

Анализируемый в данной работе состав наукоградов, безусловно,

нельзя считать законченным, поскольку реально число городов и поселков,

основная деятельность которых связана с научно-техническим прогрессом,

значительно больше, и далеко не обо всех из них мы пока знаем. Период

активного рассекречивания так называемых «почтовых ящиков» - закрытых

административно-территориальных образований (ЗАТО) - пришелся на

первую половину 1990-х годов, хотя далеко не все из них относятся

к наукоградам, т.к. среди них много военных городков МО РФ3.

При этом необходимо отметить, что в последнее время началась обратная

тенденция -засекречивания части приоткрытых поселений.

Пополнение списка наукоградов возможно и за счет известных

городов, обладающих мощным научно-техническим потенциалом. Например,

лишь в последнее время в список наукоградов вошел г. Гатчина Ленинградской

области (82,3 тысячи жителей), в котором расположен Санкт-Петербургский

институт ядерной физики. Потенциально к числу наукоградов можно

отнести и такие города, как Глазов в Удмуртии (106,8 тысячи жителей)

и Ангарск в Иркутской области (264,0 тысячи жителей). Первый из

них, где находится Чепец-кий механический завод, выпускавший металлический

уран, по праву можно считать родоначальником атомной промышленности

Урала. Кроме того, Глазов, как и другие города Удмуртии (Ижевск,

Воткинск) является местом высокой концентрации предприятий ВПК,

производящих различные виды вооружения. В Ангарске расположен электролизный

завод, который наряду с предприятиями Северска и Зеленогорска занимается

обогащением урана. Расположенный в Козельском районе Калужской области

г. Сосенский (14,6 тысячи человек) также является потенциальным

наукоградом: в нем находится НИИ автоматики и приборостроения, разрабатывающий

приборы для авиации. Список городов и поселков, которые можно было

бы отнести к наукоградам, можно продолжить. Так, в последнее время

активизировался процесс присвоения статуса наукограда г. Петродворцу

(79,6 тысячи жителей) - одному из крупнейших и известнейших в мире

городов-музеев.

Началом государственной политики в отношении наукоградов

можно считать ноябрь 1997 года, когда был подписан Указ Президента

РФ «О мерах по развитию наукоградов как городов науки и высоких

технологий». В нем впервые на государственном уровне было определено

понятие наукограда как муниципального образования с градообразующим

научно-производственным комплексом, осуществляющим научную, научно-техническую,

инновационную деятельность, экспериментальные разработки и подготовку

кадров по приоритетным для государства направлениям развития науки

и техники. В апреле 1999 году был подписан Федеральный закон «О

статусе наукограда РФ». Первым этот статус получил в мае 2000 года

Обнинск Калужской области. Спустя год статус «Наукограда РФ» был

присвоен г. Королеву Московской области, а в декабре 2001 года —

г. Дубне.

Наукограды - очень разные по своей структуре образования.

Это проявляется не только в их происхождении, широком диапазоне

людности и статусе, но и в особенностях направлений их деятельности.

В один ряд попали такие классические города и поселки науки,

как Троицк, Дубна, Борок, Академгородки; города с крупной

научно-производственной базой (Жуковский, Химки, Реутов). Сюда

же можно отнести и города атомного комплекса (Озерск, Саров и др.).

Особую группу составляют те наукограды, основное направление деятельности

которых связано с испытаниями производимой техники (Дмитров-7,

Мирный, Плесецк и др.).

Вместе с тем, большинство наукоградов - города комплексные:

в них проводятся научные исследования и разработки по самому широкому

спектру направлений. Тем не менее, для каждого из них можно выделить

одно-три основных направления специализации. В этой связи можно

говорить о моноспециализированных городах, которые ориентированы

на исследования по одному направлению, и о полиориентированых городах,

основная специализация которых затрагивает несколько направлений

научно-технического прогресса. Кроме того, необходимо выделить промежуточную

группу, в которую войдут те наукограды, в которых выделено несколько

направлений специализации, но тем не менее одно из них является

преобладающим, а остальные - дополнительными, опирающимися на ведущее

направление.

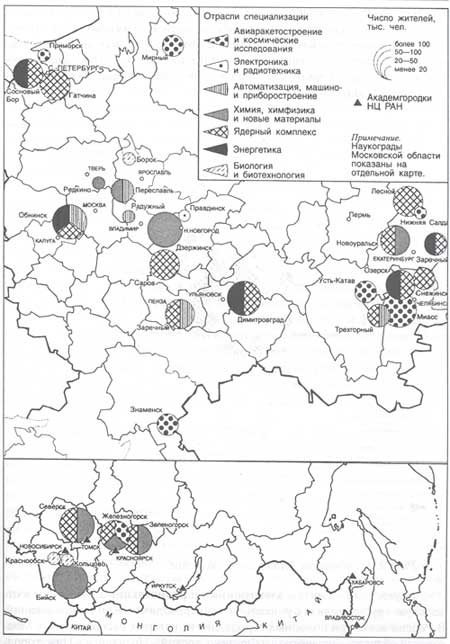

Исходя из анализа градообразующих предприятий каждого

из наукоградов России, можно выделить 7 основных направлений их

специализаций (рис. 1,2). Наиболее распространены научно-исследовательские

организации в области авиации и космоса (25), ядерного комплекса

(18), а также автоматизации и приборостроения (21). Количество центров,

специализирующихся на электронике или биологических науках исчисляется

единицами.

Подавляющее большинство научных центров, специализирующихся

на авиаракетостроении и космических исследованиях расположено

в Московской области. Среди них необходимо особо отметить те города,

которые сыграли выдающуюся роль в отечественном научно-техническом

развитии.

В г. Жуковском (95,1 тысячи жителей) - лидере

отечественного авиастроения, ведущем центре России по проектированию

и испытанию самолетов, находятся такие всемирно известные научно-исследовательские

и испытательные центры, как Центральный аэрогидродинамический институт

им. Н.Е. Жуковского и Летно-исследовательский институт им. М.М.

Громова. Основным предприятием г. Королева (132,9 тысячи

жителей) является российская космическая корпорация «Энергия» -

ведущая российская аэрокосмическая фирма, разработчик программы

«Энергия - Буран» и других космических программ. В этом же городе

находится центр подготовки космонавтов. Непосредственно к Королеву

примыкает г. Юбилейный (27,7 тысячи жителей), где размещены

научно-исследовательские институты, занимающиеся системами ракетно-космического

комплекса. Всемирно известный Звездный городок (около 5,5

тысячи жителей) - это поселок, в котором проводится подготовка космонавтов

к полетам на пилотируемых космических аппаратах всех типов и назначений.

К западу от столицы расположен закрытый г. Краснознаменск (29,4

тысячи жителей), на территории которого еще в конце 1940-х гг. был

размещен Центральный узел связи - ныне Главный центр по испытаниям

и управлению космическими полетами. В отличие от ЦУПа в г. Королеве,

отсюда осуществляется связь со всеми орбитальными системами.

Особое место среди наукоградов, специализирующихся на

космических исследованиях занимают города Мирный (30,0 тысячи

жителей) и Знаменск (37,0 тысячи жителей). Первый из них

появился при космодроме Плесецк, а второй - при космодроме Капустин

Яр. В 1957 году в Плесецком районе Архангельской области разместился

комплекс для запуска межконтинентальных баллистических ракет - объект

«Ангара», при котором в 1963 году был сформирован научно-исследовательский

испытательный полигон ракетного и космического вооружения, а спустя

4 года создан Учебный центр ракетных войск стратегического назначения.

До 1964 года испытания ракетных комплексов средней дальности велись

на космодроме Капустин Яр в Астраханской области (сейчас он является

основным испытательным полигоном для зенитных ракетных комплексов),

а межконтинентальных ракет - на Байконуре (Казахстан)4.

После распада СССР роль Плесецка и Капустина Яра для отечественной

космонавтики и ракетных войск стратегического назначения возросла

в связи с тем, что Байконур остался на территории Казахстана. Сейчас

на Дальнем Востоке ведется строительство нового космодрома - Свободный,

при котором в перспективе также будет создан космический центр

Рисунок 1. Наукограды Российской Федерации

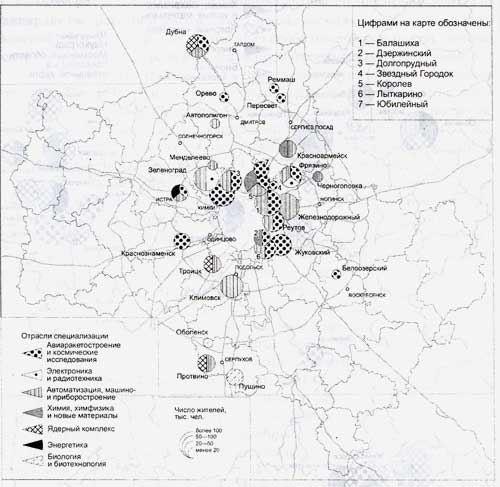

Рисунок 2. Наукограды Московской области

Наукограды - центры электроники и радиотехники, выделены

в отдельную группу в связи с уникальностью проводимых в них исследований.

В России всего три подобных города, два из которых расположены в

Московской области - Зеленоград и Фрязино, третий - Правдинск в

Нижегородской области

Признанная столица электроники России – г. Зеленоград

(207,8 тысячи жителей) Его история началась в марте 1958 года,

когда Совет Министров СССР принял постановление о строительстве

города-спутника Москвы в районе станции Крюково между Октябрьской

железной дорогой и Ленинградским шоссе в 37 км от центра Москвы.

Вновь строящийся город, получивший этот статус в 1963 году, был

передан в введение Государственного комитета по электронной технике

с целью создания комплексного центра микроэлектроники. За первые

десять лет развития города в нем было создано 8 крупных институтов

с опытными заводами. Особенность Зеленограда - его удачная планировка,

нестандартный тип застройки, который в те годы был характерен больше

для закрытых городов.

Научные организации города включают 11 НИИ, среди которых

два Государственных научных центра РФ Государственный научно-исследовательский

институт физических проблем им Ф.В. Лукина и Научно-производственный

комплекс «Технологический центр» Последний был основан при Московском

государственном институте электронной техники (МГИЭТ) в 1989 году.

Он представляет собой совокупность экспериментального, научно-исследовательского,

учебного и вспомогательного комплексов, занимающихся разработками

в области микроэлектроники5.

В 1990-е годы в г. Зеленограде активно идут процессы

формирования новых территориальных форм научно-производственной

деятельности. На базе Московского государственного института электронной

техники создан Зеленоградский научно-технический парк. Активно проводятся

попытки создания в Зеленограде свободной экономической зоны, целью

которой является удержание научных кадров, создание для них благоприятной

среды для творческой работы.

Следующий тип наукоградов - поселения, связанные с ядерным

комплексом. К ним относятся центры с научными и научно-производственными

комплексами, предприятия которых проводят научные исследования,

занимаются производством и применением разработанных технологий

в области ядерной физики и ядерной химии. Особое место среди наукоградов

этой группы занимают 10 атомградов - городов, созданных в рамках

атомного проекта СССР. Началом атомного проекта можно считать 1943

год, когда в Москве для решения задач ядерной физики и техники с

целью создания ядерного оружия была создана Лаборатория №2 (ныне

Российский научный центр «Курчатовский институт»). Дальнейшее развитие

данного научного направления требовало создания целого ряда организаций,

которые были бы размещены в новых пунктах. Для этого требовалось

наличие достаточно большого количества свободных площадей (в том

числе незаселенных) для создания научных, научно-производственных

и испытательных комплексов. Последнее служило одной из причин строительства

подобных предприятий на «чистом месте» или при небольших поселениях.

В период с середины 1940-х - до конца 1950-х годов на территории

РСФСР специальными указами были определены места для размещения

центров развития атомной промышленности. В рамках Министерства среднего

машиностроения СССР (ныне Минатом РФ) на территории страны было

построено 10 предприятий атомного цикла, в специально создававшихся

для этой цели городах. Критерием выбора места для их размещения

являлась удаленность от крупных городских и сельских поселений,

железнодорожных и автомобильных магистралей; города появлялись чаще

всего в лесной зоне, как бы скрываясь от «лишних глаз».

В Европейской части России было основано два атомграда.

Город Саров (84,9 тысячи жителей) находится на севере Мордовии,

на территории Мордовского заповедника. В разные годы он, юридически

подчиненный Нижегородской области, носил названия: Ясногорск, Кремлев,

Арзамас-75 (расстояние от Сарова до основного Арзамаса составляет

75 км.), Арзамас-16. В начале 1994 года городу сначала вернули название

Кремлев, а спустя два месяца по итогам проведенного референдума

он получил современное название Саров6.

Второй атомград в Европейской части страны - Заречный

(Пензенская область). На Урале расположено 5 атомградов - Озерск,

Снежинск, Трехгорный (Челябинская обл.), Лесной, Новоуральск (Свердловская

обл.). Три города ядерного цикла находятся в Сибири: Северск (Томская

область), Железногорск и Зеленогорск (Красноярский край).

Каждый из этих городов имеет свое направление деятельности

в рамках атомного цикла. Так, например, в городах Железногорск,

Заречный, Лесной, Новоуральск, Трехгорный размещены предприятия

по производству ядерного оружия (оружейный плутоний, ядерные боеприпасы);

в г. Озерске расположено ПО «Маяк», которое специализируется на

переработке радиоактивных отходов. Особое место среди этой «десятки»

занимают Саров и Снежинск, где помимо производства, находятся крупнейшие

научные центры в области ядерной физики - соответственно, Федеральные

ядерные центры «ВНИИ экспериментальной техники» и «ВНИИ технической

физики»7.

Помимо 10 атомградов, к наукоградам, связанным с ядерным

комплексом следует отнести еще 8 городов, в большинстве из которых

расположены крупные научно-исследовательские институты, проводящие

научные изыскания в указанном направлении (Гатчина, Димитровград,

Дубна, Обнинск, Троицк, Протвино и др.).

Особое место среди городов этой группы занимает г. Обнинск

(107,8 тысячи жителей), который первым из городов науки получил

официальный статус «Наукограда России». Он расположен на северо-востоке

Калужской области в 120 км к юго-западу от Москвы. Здесь в 1946

году на месте поселка школы-интерната им. С.Т. Шацкого и бывшего

Испанского детского дома, в связи с возникновением секретного объекта

«В» для проведения исследований в области ядерной физики был заложен

поселок8. Для работы

в Лаборатории «В» были приглашены по контракту немецкие специалисты

из лаборатории Кайзера-Вильгельма и Лейпцигского университета, а

также советские специалисты из лучших вузов страны. При Лаборатории,

позднее преобразованной в Физико-энергетический институт (ФЭИ),

27 июня 1954 года была пущена первая в мире атомная электростанция.

Сейчас Государственный научный центр РФ Физико-энергетический институт

им. А.И. Лейпунского является научной организацией по исследованию

проблем создания ядерных энергетических установок различного назначения.

К началу 1990-х годов в Обнинске сложился многопрофильный научный

и технологический центр, объединяющий 13 НИИ, в том числе 2 ГНЦ

РФ (ФЭИ и Обнинское научно-производственное предприятие «Технология»),

НПО «Тайфун», Медицинский радиологический научный центр РАМН, филиал

ГНЦ РФ «Научно-исследовательский физико-химический институт им.

Л.Я. Карпова». Подготовка и переподготовка кадров осуществляется

в Обнинском институте атомной энергетики (в прошлом филиал МИФИ),

Центральном институте повышения квалификации Министерства РФ по

атомной энергии, Франко-российском институте делового администрирования,

Международной академии современного знания и других учебных заведениях9.

Основной функцией городов Заречный (Свердловская обл.)

и Сосновый Бор (Ленинградская обл.) является обслуживание Белоярской

и Ленинградской АЭС. Указанные города, как и некоторые другие центры

ядерного комплекса (Обнинск, Димитровград, Северск, где расположена

первая промышленная Сибирская АЭС), относятся также к числу наукоградов,

специализирующихся на энергетике. В перспективе все города

при атомных электростанциях (такие как Курчатов (Курская область),

Десногорск (Смоленская область) и др.) могут рассматриваться в качестве

наукоградов со специализацией «ядерная физика и энергетика».

Группа наукоградов, градообразующие организации и предприятия

которых специализируются в области химии, химфизики и новых материалов,

включает 12 поселений, большинство из которых расположено за

пределами Московского региона. В их числе 4 атомграда Урала и Сибири,

которые занимаются химической переработкой уранового топлива, а

также города Бийск, Дзержинск, Переславль-Залесский и др.

Многочисленные города, предприятия которых специализируются

на автоматизации, машино- и приборостроении, в большинстве

своем расположены в столичном регионе. К указанному комплексу относятся

те центры, предприятия которых занимаются разработкой и производством

наукоемкого вооружения (за исключением авиационно-космического и

ядерного, которые выделены в отдельные группы, рассмотренные выше),

созданием комплексов автоматизации (датчики, приборы), автоматических

роторных линий, лазерными технологиями и др. Для части из них это

направление является второстепенным по значимости проводимых исследований.

Наукоградов, специализирующихся на биологии и биотехнологии,

в России всего 5, два из которых расположены в Московском регионе

- г. Пущине (20,4 тысячи жителей) и пос. Оболенск (4,2

тысячи жителей). Пущинский научный центр РАН, созданный в 1960-х

годах - крупнейший центр биологических исследований. Он включает

около 10 академических институтов, среди которых институт фундаментальных

проблем биологии, институт биофизики клетки, институт белка, институт

биохимии и физиологии микроорганизмов и др. В поселке Оболенск,

также находящемся в южном Подмосковье, расположен Центр прикладной

микробиологии, созданный в 1975 году, который занимался разработкой

надежных вакцин против самых опасных болезней, вызываемых микроорганизмами.

Сейчас ГНЦ Прикладной микробиологии Министерства здравоохранения

РФ является уникальным научно-экспериментальным и производственным

комплексом, который позволяет решать самые различные задачи в области

микробиологической биотехнологии с использованием последних достижений

молекулярной биологии и генной инженерии.

В Ярославской области на берегу Рыбинского водохранилища

находится поселок Борок (около 2,4 тысячи жителей). До 1917

года имение Борок принадлежало революционеру-народнику Н.А. Морозову,

который после революции стал директором Ленинградского естественнонаучного

института. В 1920-х годов по его предложению в Бороке был открыт

сначала Дом труда и отдыха научных работников, затем с целью ведения

исследовательских работ - биологический стационар Академии наук.

Строительство Рыбинского гидроузла и начавшееся в 1941 году заполнение

Рыбинского водохранилища активизировало работу биологов и стационар

был преобразован в биологическую станцию. В 1956 году на ее основе

И.Д. Папаниным был создан институт биологии водохранилищ АН СССР

(с 1962 года - Институт биологии внутренних вод), который стал крупнейшим

научным центром в этой области.

Еще два «биологических» наукограда находятся в Новосибирской

области, в непосредственной близости от областного центра - поселки

Кольцове (10,6 тысячи жителей) и Краснообск (17,5

тысячи жителей). Первый из них возник на базе ВНИИ молекулярной

биологии в конце 1970-х годов. Сейчас в нем расположен ГНЦ РФ НПО

«Вектор» - научный центр вирусологии и биотехнологии. Поселок Краснообск

является Академгородком Сибирского отделения Российской академии

сельскохозяйственных наук, в котором расположено 10 НИИ данного

профиля.

Проведенный анализ территориального размещения наукоградов

по их специализации показал следующее. Во-первых, значительная часть

научно-технического потенциала по всем направлениям (за исключением

ядерной физики и энергетики) сосредоточена в Московском столичном

регионе; во-вторых, можно выделить преимущественную специализацию

некоторых крупных регионов страны или отдельных субъектов Федерации

(Урал, Среднее Поволжье, Сибирь - на ядерной физике и энергетике,

в Ленинградской области, кроме того, важное место занимает и авиационно-космический

комплекс и др.); в-третьих, в особую группу следует выделить Академгородки

Научных центров РАН (Новосибирский, Томский, Иркутский, Красноярский,

Хабаровский и Дальневосточный), характеризующиеся широким набором

научно-исследовательских организаций.

Каждый наукоград имеет свое лицо, которое отражает направления

его специализации. Например, говоря о г. Сарове, мы подразумеваем

ядерную физику, при упоминании электроники как направления развития

города первым делом вспоминается г. Зеленоград.

Совокупность наукоградов, расположенных в одном регионе,

дает представление о специализации региона в целом. Например, Урал,

который всегда являлся крупным промышленным районом страны, можно

охарактеризовать как регион, где проводятся исследования в первую

очередь в области ядерной физики и сопутствующих ей направлениях

научно-технического прогресса. Сибирь также связана с атомным проектом,

хотя важную роль в ее научном развитии занимают Академгородки, где

проводятся крупные исследования по всем отраслям науки и т.д.

Московский регион представляет собой крупнейший ареал

сосредоточения научных и научно-производственных комплексов. Здесь

представлены наукограды всех выделенных направлений, многие из которых

являются всемирно известными центрами науки: Дубна, Жуковский, Королев,

Троицк и др. Их размещение по территории области имеет две основных

закономерности. Основная часть наукоградов (около половины), градообразующей

базой который служат крупные научно-производственные комплексы,

расположена в непосредственной близости от столицы. Наукограды,

в которых находятся «чисто» научные центры, занимающиеся фундаментальными

теоретическими разработками, сосредоточены преимущественно в межрадиальных

пространствах и во внешнем поясе региона.

Перспективы развития наукоградов России связаны, во-первых,

с сохранением их научных и научно-производственных функций. Во-вторых,

в целях «выживания» в условиях практически отсутствия финансирования

научной деятельности, наукоградам необходима диверсификация их функциональных

структур. Формирование новых форм научной деятельности желательно

проводить в рамках имеющихся направлений специализации наукограда,

тем самым, сохраняя сложившийся образ города науки. В последние

годы в нашей стране активно проводятся попытки создания подобных

структур научные парки на базе вузов, технополисы на базе научно-производственных

комплексов малых и средних городов, а также образовательных учреждений

на базе научных комплексов. Трудности в реализации подобных проектов

связаны, в том числе, с разделением сфер влияния между органами

местной власти и руководством предприятий научно-производственного

комплекса, что тормозит внедрение новых организационных форм.

Россия все еще сохраняет значительный научный и научно-производственный

потенциал, существенная часть которого сосредоточена в особых территориальных

образованиях – наукоградах. Необходимость их сохранения и развития

не подлежит сомнению, т.к. наука для своего развития требует особой,

благоприятной для интеллектуальной деятельности среды, которая в

высокой степени обеспечивается в наукоградах.

1 Выполнено при поддержке

РФФИ (проект №00-06-80311)

2 Численность населения

РФ по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2001

г. - М , 2001

3 Лаппо Г.М. Почян

П.М. Закрытые города в приоткрытой России // Проблемы расселения

история и современность -М, 1997 С 20-29

4 Полигон особой важности

(посвящается 40-летию Гос. Испытат. Полигона МО РФ) –М., Согласие,

1997

5 Степанов Ю. Зеленоград

«Кремневая долина» России // Экономика и жизнь. Московский выпуск.

1997. Март. с. 3

6 Завалишин Ю.К.

Атомный «Авангард» — Саранск, 1999. С.18

7 Атом без грифа «секретно»//Евразия

Мониторинг 1993 №7-8. С 22-25

8 Города России Энциклопедия

– М., Изд-во БРЭ, 1994. С. 323

9 Зродников А.В.

Сорокин А.П. Обнинск - наукоград XXI века // Наука в России

1999 №2 С.42-49

|