|

120 лет со дня рождения Вадима Вячеславовича

Покшишевского

14.08.2005 - 9.08.1984

14 августа исполнилось 120 лет со дня рождения Вадима Вячеславовича

Покшишевского, одного из виднейших российских и советских экономико-географов

и основоположников советской географии населения, крупного этнографа,

доктора географических наук. Его многочисленные оригинальные исследования

в области экономической и социальной географии СССР и зарубежных

стран широко известны как в нашей стране, так и за рубежом.

Отмечая 100-летие со дня рождения В.В. Покшишевскго,

Демоскоп

опубликовал очерк о жизни и научной деятельности Вадима Вячеславовича,

подготовленный О.Р. Назаревским для книги об истории и современном

развитии отечественной экономической и социальной географии и ее

наиболее видных представителях. Также были приведены сведения о

том, что жизнь и творческая биография Вадима Вячеславовича, к сожалению,

были не столь благополучными, как можно подумать, читая его официальное

жизнеописание. Немного позже на страницах Демоскопа были

опубликованы воспоминания о Вадиме Вячеславовиче, написанные

хорошо его знавшим Георгием Михайловичем Лаппо, крупным ученым,

классиком российской и советской географической науки и ее популяризатора,

а также шутливое стихотворение, посвященное В.В. Покшишевскому другим

известным географом В.П. Максаковским.

Помимо этого, пять лет назад в Демоскопе была

приведена статья Г.М. Лаппо «В.В. Покшишевский - один из основателей

советской географии населения», опубликованной в журнале «География»

в 2006 году.

|

Отрадно, что в марте 2025 года в Санкт-Петербурге

состоялась презентация книги В.В. Покшишевского «Промышленная

география Петербурга», посвященная развитию территориальной

структуры Санкт-Петербурга за два века - от основания города

до предвоенного времени - под воздействием промышленной революции.

Книга издана при поддержке Русского географического общества

и Российского исторического общества (фонд «История Отечества»)

к 80-летию Великой Победы.

|

Ниже приводим материал беседы с научным редактором данной книги,

который был

опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 47 (7869)

от 18.03.2025.

Город и его география.

Труд учёного Вадима Покшишевского опередил своё время

|

|

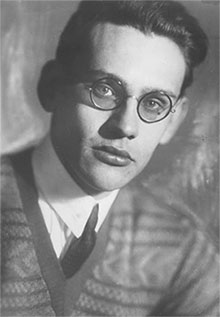

Вадим Покшишевский, фото середины 1930-х гг. В это время

он работал в Ленгипрогоре и объездил полстраны, изучая планировку

городов./Из фонда ЦГАЛИ СПб.

|

Эта книга могла увидеть свет в 1941 году. Она была защищена

в качестве диссертации, Ученый совет заявил о желательности ее публикации.

Но обстоятельства сложились иначе: автор записался добровольцем

в Красную армию, а его рукопись многие десятки лет считалась утраченной.

Опубликовать ее удалось только теперь, весной нынешнего года. Научным

редактором стал наш собеседник Кирилл Страхов - президент фонда

развития городского самоуправления «1870». Книга «Промышленная география

Петербурга» (12+) издана к 80-летию Великой Победы.

— Кирилл Александрович, чем же сегодня, спустя восемь

десятков лет, столь важна и интересна эта книга?

— Вадим Вячеславович Покшишевский по праву считается классиком советской

экономической географии, и его диссертация оказалась прорывной для

своего времени, она опередила последующие исследования географов

и урбанистов, в том числе зарубежных. Более того, в ней зафиксированы

и описаны многие явления и процессы, составляющие мейнстрим современной

науки. Рассмотрены формирование транспортного каркаса города, промышленных

кластеров, контактных зон, логистических цепочек. По существу, Покшишевский

стал первооткрывателем этих феноменов.

Москвич по рождению, он с 1931 года жил в Ленинграде, сотрудничал

с Центральным бюро краеведения, работал в проектных институтах.

В 1940 году перешел в НИИ коммунального хозяйства, где работал над

вопросами развития водного и трамвайного сообщения, а также районной

планировки Ленинграда.

Весной 1941 года он закончил исследование промышленной географии

нашего города, и институт представил работу в Педагогический институт

имени Герцена в качестве диссертации на соискание ученой степени

кандидата географических наук. Защита была назначена на 30 июня

1941 года.

— И она состоялась?

— Да, несмотря на начало войны, только защиту передвинули на 26

июня. Вскоре после нее автор диссертации подал заявление о вступлении

в ряды Красной армии. Летом и осенью он проходил, как сам писал,

«очень суровую курсантскую школу», стал военным топографом. На фронте

оказался в начале 1942 года. Участвовал в Любанской операции, под

Погостьем был контужен, получил сильное обморожение, был эвакуирован

в госпиталь в Сибирь.

Летом 1942 года Покшишевский был демобилизован по ранению и зачислен

в Институт географии Академии наук, находившийся в эвакуации в Алма-Ате.

Затем был вновь мобилизован, отправлен в Ташкент, но уже осенью

1943 года по настойчивым просьбам академии отозван в Москву, куда

вернулся институт. Вся дальнейшая жизнь ученого была связана со

столицей…

После войны он возвращался к ленинградской теме, но сосредоточился

на новых направлениях науки: стал основоположником советских демографии,

этногеографии, геоурбанистики. В 1984 году ученого не стало. Коллеги

помнили о его «ленинградской диссертации», однако никаких следов

ее не было.

Когда несколько лет назад мы приступили к поискам рукописи, в тех

учреждениях, где она должна была бы храниться — в Российской национальной

и Российской государственной библиотеках, Педагогическом университете

имени Герцена, — ее не оказалось. Возможно, причиной была неразбериха

первых дней войны, кроме того, Покшишевский затрагивал стратегические

вопросы размещения промышленности, использовал много карт, а это

налагало гриф «ДСП»… К счастью, экземпляр диссертации удалось найти

в личном фонде крупного ленинградского географа Олега Константинова

в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга.

— Почему именно там?

— Все просто: Олег Аркадьевич был одним из официальных

оппонентов Покшишевского на его защите. Кстати, диссертация получила

превосходные оценки оппонентов, хотя те и попеняли автору, что заниматься

географией дореволюционного Петербурга ему явно интереснее, чем

советской индустриализацией.

Работа была абсолютно новаторской: до Покшишевского

география как наука занималась преимущественно крупными объектами

— материками, странами, регионами. Города рассматривались в этом

контексте как точки в системе расселения. Покшишевский первым показал,

что городское пространство тоже имеет свою географию, у него есть

собственная логика развития. И город можно изучать точно так же,

как материк или страну. По существу, он заложил основы геоурбанистики

— современной науки, изучающей географию города.

Развитие территориальной структуры города Покшишевский

предложил рассматривать сквозь призму размещения промышленности.

Он собрал и обработал огромный объем информации — статистической,

картографической, справочной, адресной — более чем за двести лет,

с момента основания города до индустриализации 1930-х годов.

— Какие же выводы он сделал?

— Он очень четко показал, что Петербург, основанный

как западный форпост России, первоначально имел транспортные связи

преимущественно с иностранным приграничьем и в несколько меньшей

степени — с собственной страной. Недаром экономика Петербурга во

многом зависела от импорта: даже уголь из-за границы и доставляли

в него быстрее, чем из регионов страны.

Как отмечал Покшишевский, по мере развития связей Петербурга

с внутренними регионами менялись функции берегов Невы. Левый все

больше работал на внутренний рынок, и, собственно говоря, именно

с этим обстоятельством ученый связывал перенос центра города на

Адмиралтейскую сторону.

Еще один вывод, сделанный ученым, касался определяющей

роли транспорта в развитии Петербурга. Казалось бы, почему в первую

очередь жильем застраивались прибрежные участки — самые болотистые,

подверженные постоянным наводнениям? Покшишевский показывает, что

причина в транспортной логистике: доставка больших объемов строительных

материалов была возможна только речным путем, и этот фактор оказался

решающим.

С приоритетом речной доставки сырья и топлива в первой

половине XIX века связано и формирование прибрежных промышленных

кластеров: в Чекушах, на Выборгской стороне, на севере Петроградской

стороны, вдоль Шлиссельбургского тракта. По тем же причинам новый

промышленный район, также приближенный к воде, возник вдоль рукотворного

Обводного канала.

Когда с середины XIX века начала развиваться новая транспортная

инфраструктура — железные дороги и морской порт, — петербургская

промышленность, как отмечает Покшишевский, устремилась на юг, за

Обводный канал, где новые транспортные пути стыковались со старыми…

Одно из очень интересных наблюдений ученого: по существу,

советская индустрия практически полностью сложилась на основе дореволюционной.

Абсолютное большинство предприятий, известных нам как флагманы ленинградской

промышленности, были либо непосредственно национализированы после

1917 года, либо обустроены на дореволюционной инфраструктуре.

Также в книге хорошо показано, что город отнюдь не всегда

развивался в соответствии с генеральным планом. Экономика зачастую

меняла запроектированные модели. На примере ряда магистралей — Чугунной

улицы, Палевского проспекта (ныне пр. Елизарова), улицы Розенштейна

— он показывает, как уличная сеть «пробивалась» вопреки генплану,

в связи с обслуживанием расположенных рядом предприятий.

Любопытно, что многие прогнозы, высказанные ученым,

оправдались. Он предполагал дальнейшее развитие промышленных территорий

города не только в южном, но в и северном направлении. И, действительно,

в 1960-х годах был разработан детальный план промзоны, которая сегодня

известна под именем «Парнас». А индустриальные зоны на окраинах

Приморского района возникли в последние десятилетия, и процесс продолжается…

Трудно переоценить издание фундаментального труда Покшишевского

сегодня, когда Петербург возвращается к стратегии промышленного

развития.

|