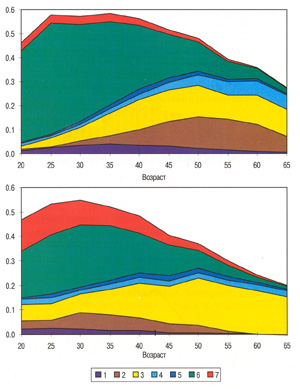

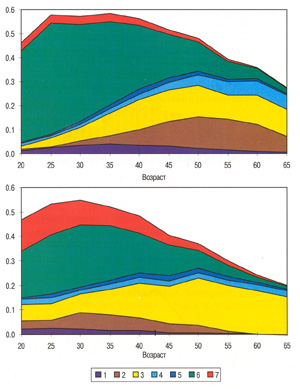

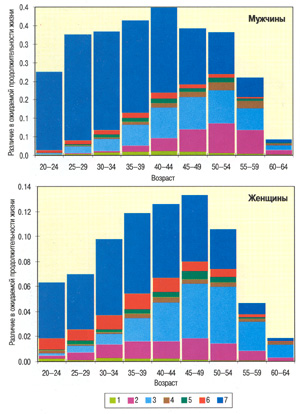

- 1 - инфекционные болезни

- 2 - новообразования

- 3 - болезни системы кровообращения

- 4 - болезни органов дыхания

- 5 - болезни органов пищеварения

- 6 - несчастные случаи, отравления и травмы

- 7 - другие причины

Неравенство и смертность в России

Представленная работа - первая попытка суммировать то немногое, что известно о дифференциальной смертности в России. Помимо традиционного гендерного аспекта и проживания в городской или сельской местности, предпринят анализ дифференциации смертности в России в зависимости от таких базовых социальных характеристик, как уровень образования, занятость и характер труда, брачный статус, этническая принадлежность. Такой анализ позволил приблизиться к основным причинам межгрупповых различий в смертности и к оценке влияния поведенческих факторов риска. Изучение социальных и этнических различий в смертности населения было достаточно широко представлено в исследованиях русских социал-гигиенистов, демографов и статистиков конца 19 в. - начала 20 в. и в 1920-е гг. 1930-е-1980-е гг. были "периодом молчания". Полезно вспомнить, что одним из важнейших идеологических постулатов в СССР был тезис о "социальной однородности советского общества". Поэтому результаты немногочисленных исследований в области дифференциальной смертности не публиковались. Первые в послевоенный период оценки показателей смертности для социальных и этнических групп, приуроченные к переписям 1979 и 1989 гг., были опубликованы лишь в 1990-е гг. По этой же причине, российская государственная статистика дает весьма ограниченные возможности для изучения дифференциальной смертности. Результаты настоящего исследования основываются на данных за 1970-97 гг. Авторы не останавливаются подробно на тенденциях смертности всего населения России, которые достаточно полно рассматривались в других работах. Краткое описание новейших тенденций служит лишь фоном остального исследования: с середины 60-х годов ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин постепенно сокращалась (на 3 года в 1965-80 гг.), а женщин - колебалась примерно на одном уровне. После 1984 г. наступил период неожиданных флуктуаций смертности. В 1985-87 гг. ожидаемая продолжительность жизни мужчин возросла на 3 года, женщин - на 1,5 года в результате антиалкогольной кампании. В 1992-94 гг. был отмечен беспрецедентный подъем смертности, в результате которого ожидаемая продолжительность жизни упала на 6 лет у мужчин и на 3 года у женщин. Затем начался новые период значительного снижения смертности. Таким образом, тенденции смертности в России принципиально отличаются от ее динамики в странах запада, и авторы, как пишет Татьяна Малева, надеются, что анализ дифференциальной смертности позволит лучше понять причины ситуации в Российской смертности. Книга содержит два подхода к изучению дифференциальной смертности. Первый основан на использовании популяционных данных полученных из государственной статистической системы, что возможно лишь в годы, прилежащие к переписям населения или репрезентативным микропереписям (Глава 2). Другим источником информации о неравенстве в смертности являются специальные исследования выборок или эпидемиологических когорт (Глава 3). Анализ популяционных данных открывается рассмотрением различий смертности мужчин и женщин. Как пишет Марк Филд, к середине 1990-х разрыв в продолжительности жизни составили 13 лет и стали почти в два раза выше, чем в развитом мире. Важно, что разрыв в смертности по полу существенен во всех социо-демографических и социо-экономических группах, но меньше в группах занимающих верхние позиции и больше - в занимающих нижние. Одно из возможных объяснений гендерных различий в смертности - различная реакция мужчин и женщин на макроэкономическую ситуацию, в силу различия их социальных ролей. С середины 1960-х продолжительность жизни при рождении в городских поселениях существенно выше, чем у сельского населения России. В то же время последние флуктуации смертности также выше в городском населении. По мнению авторов этого раздела (В.М. Школьников, С.А. Васин, В.А. Бирюков), феномен ускоренного роста смертности в городах, особенно в самых больших городах, может быть объяснен тем, что резкие социально-экономические изменения (и соответственно, трудности адаптации) произошли именно здесь. Главный вывод из анализа дифференциации смертности по образованию и характеру труда несомненное сходство ситуации в России, с тем, что наблюдалось в других индустриальных странах. Более того, величина различий в России, по крайней мере, не ниже, чем в западных странах. Также, среди причин смерти большую роль играют внешние причины и болезни системы кровообращения. Авторы В.М. Школьников, Е.М. Андреев пишут, что сходство России с западными странами - весьма неожиданно, хотя бы в силу того, что зависимость уровня денежных доходов от уровня образования и характера труда в России далеко не такая тесная, как на Западе. Это говорит об особой важности культурной и поведенческой составляющих в России. Последнее подтверждается тем, что экстраординарный рост смертности в начале 1990-х годов был непропорционально сконцентрирован среди лиц с относительно низким уровнем образования. Фактор селективности также может быть упомянут в связи с различиями в смертности по уровню образования и характеру труда. Однако действие этого фактора не могло измениться существенно между 1979 г. и 1989 г. или между 1989 г. и 1994 г., когда, как было отмечено, происходили серьезные изменения в дифференциации смертности по образованию и характеру труда. |

Относительное различие в возрастных коэффициентах смертности от отдельных классов причин

между группами с более высоким и более низким уровнем образования в 1989 г. по возрасту ( разность коэффициентов

смертности от данной причины в группах с низким и высоким образованием, деленная на кэффициент смертности от всех

причин в группе с низким образованием ):

|

|

| Вклад возрастов и причин смерти в разницу между группами умственного и физического труда по ожидаемой продолжительности жизни:

|

|

|